Die prähistorische Evolution... ca. 5000 bis 4800 v. Chr. .

HINKELSTEIN-GRUPPE

Die Hinkelstein-Gruppe, auch als Hinkelstein-Kultur bekannt, gehört zu den archäologischen Regionalgruppen der Jungsteinzeit in Südwestdeutschland. Und bildet eine Übergangsphase zwischen der Linearbandkeramischen Kultur und den nachfolgenden mittelneolithischen Kulturen. Ihre zeitliche Einordnung reicht etwa von 5000 bis 4800 v. Chr. und spiegelt eine Epoche des kulturellen Wandels wider, in der sich neue Keramikstile, Siedlungsformen und Bestattungsriten entwickelten.

Die Entdeckung und Forschungsgeschichte der

"Hinkelstein-Gruppe"

Von ersten Funden bis zur wissenschaftlichen Einordnung

Die Bezeichnung „Hinkelstein-Gruppe“ geht auf den Wormser Arzt und Heimatforscher Karl Koehl zurück, der 1898 den Begriff „Hinkelsteintypus“ prägte. Der Name leitet sich von einem Menhir ab, der ursprünglich in Monsheim (Kreis Alzey-Worms) stand. Dieser etwa zwei Meter hohe Stein wurde 1866 entdeckt, als ein Feld für den Weinbau gerodet wurde. Die zugehörige Nekropole förderte mehr als 50 Flachgräber zutage. Der Mainzer Prähistoriker Ludwig Lindenschmit untersuchte diese Funde und publizierte 1868 eine erste wissenschaftliche Analyse. Der Begriff „Hinkelstein“ selbst stammt aus dem rheinhessischen Volksmund und leitet sich vom hessischen Wort „Hinkel“ für Hühnchen ab. Im Laufe der Zeit wurde das Wort scherzhaft für Hünensteine oder Megalithgräber verwendet, ähnlich wie „Hünengräber“ in manchen Regionen zu „Hühnergräbern“ umgedeutet wurden. Später setzte sich Karl Koehl intensiv mit den Siedlungsplätzen dieser Kultur auseinander. Ein bedeutender wissenschaftlicher Fortschritt gelang 1975 dem Archäologen Walter Meier-Arendt, der die Hinkelstein-Gruppe monographisch auswertete und eine Dreiteilung der Kulturphase vornahm.

Chronologische Einordnung und kulturelle Einflüsse

Zwischen Linearbandkeramik und Mittelneolithikum

Die Hinkelstein-Gruppe ist eine direkte Nachfolge der jüngeren Linearbandkeramik. Sie nimmt eine besondere Stellung innerhalb des Mittelneolithikums ein, da sich in ihren Funden deutliche Einflüsse der Stichbandkeramik nachweisen lassen. Ihre Keramikgestaltung zeigt eine Verbindung zwischen diesen Kulturen und gibt Aufschluss über die damaligen Kulturkontakte. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist das Fehlen von Höhensiedlungen, was darauf hindeutet, dass die Menschen jener Zeit noch primär in Flachlandregionen siedelten. Dieses Muster ist auch in anderen Kulturgruppen dieser Epoche zu beobachten, etwa in der Großgartacher Kultur. Erst mit der älteren Rössener Kultur etablierten sich vermehrt Höhensiedlungen. Die Hinkelstein-Gruppe überlappt zeitlich sowohl mit der späten Linearbandkeramik als auch mit frühen böhmischen Stichbandkeramiken (Stufe I und II). Sie bestand eine Weile parallel zur Großgartacher Gruppe, bis diese sie schließlich ablöste.

Verbreitung und geografische Schwerpunkte

Flussnahe Siedlungsräume und bedeutende Fundorte

Das Siedlungsgebiet der Hinkelstein-Gruppe erstreckte sich über Mitteleuropa, insbesondere entlang großer Flüsse, was typisch für neolithische Kulturen war. Die dichteste Besiedlung lässt sich im oberen und mittleren Rheintal sowie in den Regionen Rhein-Main und Rheinhessen nachweisen. Weitere Fundstellen wurden westlich des Bodensees sowie zwischen Rhein und Main dokumentiert. Archäologische Nachweise belegen zudem eine Verbreitung in das Neckarbecken und an die Mündung des Mains. Einzelne Streufunde lassen darauf schließen, dass die Hinkelstein-Gruppe über diese Hauptgebiete hinaus in kleinere Regionen vordrang. Ein bemerkenswerter Fund aus Köln deutet darauf hin, dass einzelne Gruppen weit umherzogen. Auffällig ist, dass das Verbreitungsgebiet der Hinkelstein-Gruppe fast deckungsgleich mit jenem der vorhergehenden Linearbandkeramik ist, was auf eine weitgehende Kontinuität der Siedlungsgebiete hindeutet.

Siedlungscharakteristik und Lebensweise

Dörfliche Strukturen und alltägliches Leben in der Hinkelstein-Kultur

Bis heute konnten Archäologen rund 77 Fundstellen der Hinkelstein-Gruppe identifizieren. Die Siedlungen sind jedoch nur durch vereinzelte Lesefunde und Gruben nachgewiesen. Aussagen über die exakte Größe dieser Dörfer oder über ihre Architektur bleiben daher spekulativ. Die geborgenen Funde stammen meist aus Inventarbergungen und liefern lediglich indirekte Hinweise auf die Lebensweise. Ein interessantes Experiment unternahm der Archäologe W. Meier-Arendt im Jahr 1975. Mithilfe eines rechnerischen Modells versuchte er, die ungefähre Einwohnerzahl einer typischen Siedlung zu bestimmen. Seine Analysen ergaben, dass eine Siedlung der Hinkelstein-Gruppe wahrscheinlich von etwa 60 Menschen bewohnt wurde. Dies gibt einen wertvollen Einblick in die damalige Sozialstruktur.

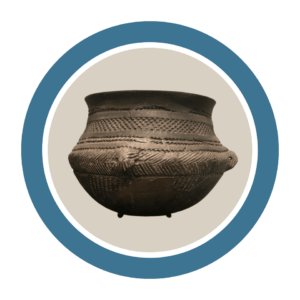

Materielle Kultur: Keramik und Schmuck

Verzierungen, Muster und kunstvolle Schmuckelemente

Die materielle Kultur der Hinkelstein-Gruppe weist starke Parallelen zur Linearbandkeramik auf. Die Gefäßformen orientieren sich an den bandkeramischen Vorbildern, zeigen jedoch eigenständige Verzierungen. Besonders charakteristisch sind geschweifte Dreiecksmuster, die häufig die Kümpfe schmücken. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Hinkelstein-Kultur ist der reiche Grabschmuck. Die Bestatteten trugen Schmuck aus lokal vorkommenden Materialien wie Süßwassermuscheln, fossilen Muscheln und Hirschgrandeln. Auffällig ist das fast vollständige Verschwinden von Spondylus-Schmuck, der in der Linearbandkeramik noch eine bedeutende Rolle spielte.

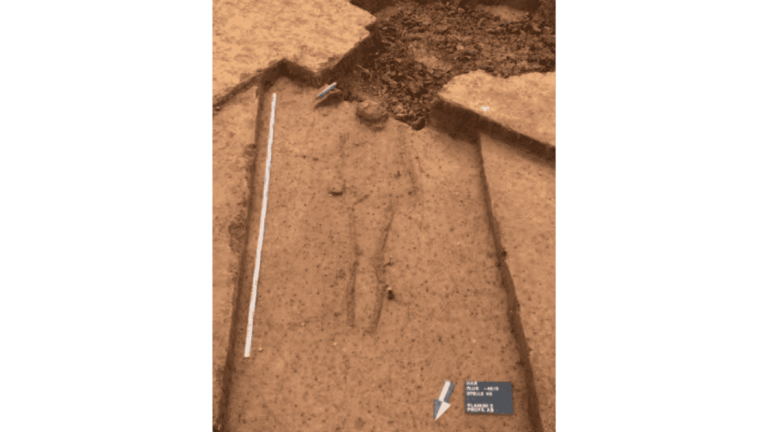

Bestattungsriten und Gräberfelder

Flachgräber, Grabbeigaben und rituelle Traditionen

Die ersten bekannten Gräber der Hinkelstein-Gruppe wurden 1866 in Monsheim entdeckt. Leider wurden viele dieser Gräber beim Auffinden zerstört, sodass frühe Untersuchungen nur auf den Berichten von Bauarbeitern basieren konnten. Spätere Ausgrabungen brachten jedoch genauere Informationen über die Bestattungspraktiken zutage. Die Verstorbenen wurden in gestreckter Rückenlage in Südost-Nordwest-Orientierung beigesetzt. Ihr Blick war gen Nordosten gerichtet. Flachgräber waren besonders verbreitet, wobei die Toten nur in einer Tiefe von 70–90 cm unter der Erde ruhten. Neben keramischen Gefäßen fanden Archäologen eine Vielzahl von Schmuckstücken, darunter Muschelperlen, Hirsch- und Eberzähne sowie kunstvoll bearbeitete Steine und Hornobjekte. Besonders bemerkenswert sind die in Allensbach-Hegne und Mühlhausen-Ehringen entdeckten Steinarmringe, die als rituelle oder soziale Statussymbole gedient haben könnten. Auffällig ist zudem, dass viele Gräber der Hinkelstein-Gruppe in Gebieten der nachfolgenden Großgartacher Kultur sowie der elsässischen Linienbandkeramik gefunden wurden. Dies zeigt, dass kulturelle Kontinuitäten und Überlagerungen zwischen diesen Gruppen bestanden. In der Nekropole von Trebur fanden sich beispielsweise Bestattungen der Hinkelstein-Gruppe und der Großgartacher Kultur nebeneinander, was auf eine koexistierende oder fließende Übergangsphase hindeutet.

Fazit...

Hinkelstein-Gruppe

Die Hinkelstein-Gruppe stellt eine faszinierende Übergangskultur zwischen der Linearbandkeramik und den Kulturen des Mittelneolithikums dar. Ihre materielle Kultur, Siedlungsweise und Bestattungsriten geben wertvolle Einblicke in eine Zeit des Wandels, in der neue kulturelle Einflüsse auf bereits bestehende Traditionen trafen. Trotz begrenzter archäologischer Befunde ermöglichen die bisherigen Entdeckungen eine Rekonstruktion des Lebens dieser frühen bäuerlichen Gemeinschaften, deren Erbe sich in den nachfolgenden Kulturen fortsetzte.

Literatur

über die Hinkelstein-Kultur

- Jean-Paul Farrugia: Hinkelstein, explication d’une seriation (Coll Interreg. Neol. 1997), S. 467–517.

- Karl Koehl: Neue Stein- und frühmetallzeitliche Gräberfunde bei Worms. In: Correspondenzblatt für Anthropologie 31,11–12 (1900) S. 137–142.

- Walter Meier-Arendt: Die Hinkelstein-Gruppe. Der Übergang vom Früh- zum Mittelneolithikum in Südwestdeutschland (= Römisch-Germanische Forschungen. Band 35). 2 Teilbände, Walter de Gruyter, Berlin 1975, ISBN 3-11-004758-6.

- Ernst Probst: Deutschland in der Steinzeit, München 1986.

- Helmut Spatz: Hinkelstein und Großgartach – Kontinuität und Wandel. In: Archäologie in Deutschland 3/1996, S. 8–13.

Mittelneolithikum

STECKBRIEF

01

Name

Hinkelstein-Kultur (auch Hinkelstein-Gruppe)

02

Alter

ca. 5000–4800 v. Chr.

03

Lebensraum

Südwestdeutschland, insbesondere das Rhein-Main-Gebiet, Rheinhessen, das Gebiet westlich des Bodensees sowie das Neckarbecken.

04

Kulturelle Einordnung

Übergang zwischen der Linearbandkeramischen Kultur (LBK) und den Kulturen des Mittelneolithikums.

05

Forschungsgeschichte

- Erstmals benannt von Karl Koehl im Jahr 1898.

- Erste bedeutende Funde in Monsheim (Kreis Alzey-Worms), darunter ein Gräberfeld mit über 50 Flachgräbern.

- Untersucht von Ludwig Lindenschmit (1868) und später von Walter Meier-Arendt (1975), der drei Phasen der Kultur unterschied.

06

Besiedlungsgebiete

- Vorwiegend entlang von Flussläufen.

- Konzentration im oberen und mittleren Rheingebiet sowie in der Nähe von Main- und Neckarmündungen.

07

Siedlungsstruktur

- Bisher 77 Fundstellen identifiziert.

- Häufig Einzelfunde oder Gruben mit Inventar.

- Keine gesicherten Erkenntnisse über Hausformen, allerdings Nutzung von Lehm als Baumaterial.

- Geschätzte Dorfgröße: ca. 60 Personen.

08

Materielle Kultur

- Gefäßformen mit starkem Einfluss der Linienbandkeramik.

- Dekor dominiert von geschweiften Dreiecksmustern.

- Reiche Schmuckverwendung aus Süßwassermuscheln, fossilen Muscheln und Hirschgrandeln.

- Spondylus-Schmuck kaum vertreten.

09

Bestattungsritus

- Vorwiegend Flachgräber in geringer Tiefe (70–90 cm).

- Orientierung der Verstorbenen in Südost-Nordwest-Richtung mit Blick nach Nordosten.

- Grabbeigaben umfassen keramische Gefäße, Muschelschmuck, Hirsch- und Eberzähne sowie Stein- und Hornartefakte.

- Funde in Allensbach-Hegne und Mühlhausen-Ehringen belegen Steinarmringe.

09

Bedeutung

- Die Hinkelstein-Kultur stellt eine Übergangsphase dar und weist Verbindungen zur Großgartacher Kultur und frühen böhmischen Stichbandkeramik auf.

- Ihr Einflussgebiet überschneidet sich mit dem der Linienbandkeramik.

- In der Nekropole von Trebur treten Funde sowohl der Hinkelstein-Kultur als auch der Großgartacher Kultur auf.

This really answered my problem, thank you!

I’m so glad to hear that it helped and provided the answer you were looking for! Thank you for taking the time to let me know, it means a lot.

If you ever have more questions, don’t hesitate to reach out. Wishing you all the best!