Die Baalberger Kultur – Neolithische Pionierleistung in Mitteleuropa...

ca. 4.000 – 3.150 v.Chr

Baalberger Kultur

Die Baalberger Kultur, auch als Baalberge-Kultur bekannt, markiert eine herausragende Epoche des frühen Jungneolithikums und hinterlässt ein beeindruckendes archäologisches Erbe in Mitteldeutschland sowie Böhmen. Ihren Namen verdankt diese Kultur dem ersten bedeutenden Fund im Schneiderberg von Baalberge, gelegen im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt, der als Wegweiser für die spätere Erforschung dieser Kultur diente. Bereits in ihrer Entstehung spiegelt sich ein hoher Grad an kultureller und technischer Ausgereiftheit wider, sodass die Baalberger Kultur als voll entwickeltes neolithisches System gilt. Archäologen ordnen sie den Trichterbecherkulturen zu – einer Gruppe, die in Deutschland besonders fundreich vertreten ist und deren künstlerisch-handwerkliche Leistungen noch heute faszinieren. Im Gebiet der Mittelelbe und Saale lässt sich diese Kultur vor allem den Phasen TRB-MES II und III zuordnen, die einen wesentlichen Abschnitt in der Entwicklung der frühen bäuerlichen Gesellschaften markieren. Angesichts der komplexen Diskussionen um den Kulturbegriff in der Archäologie hat sich der Diskurs in den letzten Jahren verstärkt auf den Baalberger Keramikstil konzentriert. Dieser Ansatz erlaubt es, die charakteristischen Merkmale der Funde präziser zu beschreiben und liefert einen differenzierten Blick auf die kulturellen Innovationen jener Zeit. Somit zeigt die Baalberger Kultur nicht nur technologische Fortschritte, sondern auch die kunstvolle Gestaltung und das feine Gespür ihrer Erbauer für ästhetische Ausdrucksformen, was sie zu einem bedeutenden Kapitel der europäischen Frühgeschichte erhebt.

Die facettenreiche Entstehung und Struktur der

Baalberger Kultur

Wissenschaftliche Erkenntnisse und methodische Fortschritte im neolithischen Mitteleuropa

Ursprünglich als selbstständige Gruppe erkannt, wurde die Baalberger Kultur erstmals von Nils Niklasson und Paul Kupka aufgrund ihrer charakteristischen Gefäßtypen identifiziert – ein entscheidender Schritt, der das Verständnis der neolithischen Entwicklung in Mitteleuropa nachhaltig prägte. Vor dieser Entdeckung war man noch der Annahme verfallen, dass diese Funde lediglich dem Bernburger Typ zuzuordnen seien. In einem wegweisenden Ansatz bündelte Kupka die erhaltenen Artefakte unter dem Begriff „mitteldeutsche Pfahlbaukeramik“ und legte damit den Grundstein für eine eigenständige kulturgeschichtliche Einordnung. Bereits 1937 brachte Paul Grimm mit der ersten detaillierten Unterteilung der Funde in Früh-, Hoch-, Spät- und Voraunjetitzer Stufen neuen Schwung in die Forschung, wodurch sich die vielfältigen Entwicklungsphasen dieser Kultur erstmals systematisch abbilden ließen. Parallel dazu setzten Paul Kupka und C. J. Becker einen innovativen Impuls, indem sie die Baalberger Gruppe mit der nordischen Trichterbecherkultur in Beziehung setzten und somit den transregionalen Austausch und die kulturelle Durchdringung betonten.

Ergänzend dazu differenzierte Joachim Preuß die Baalberger Kultur weiter, indem er anhand der Ausrichtung der Toten sowie der spezifischen Gefäßprofilierung zwischen einer älteren und einer jüngeren Phase unterschied. Diese methodisch präzise Analyse verdeutlicht nicht nur die stilistischen und rituellen Veränderungen, sondern liefert auch Hinweise auf mögliche gesellschaftliche Umbrüche innerhalb der Kultur. Im Gräberfeld von Zauschwitz im Landkreis Borna werden zudem komplexe Typenkombinationen und eine markante Horizontalstratigraphie dokumentiert, die tiefere Einblicke in die soziale Organisation der Baalberger Gemeinschaft ermöglichen. Naturwissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass die traditionelle chronologische Einteilung der Funde weniger relevant ist, als ursprünglich angenommen: Johannes Müller argumentiert, dass sich die beobachteten Typenspektren vielmehr als Ausdruck unterschiedlicher sozialer Gruppen darstellen. Diese Erkenntnis öffnet neue Perspektiven auf die innerkulturelle Vielfalt und die Dynamiken, die im neolithischen Mitteleuropa wirksam waren.

Die raumgeschichtlichen Dimensionen der

Baalberger Kultur

Von der Kernregion im mittleren Elbe-Saale-Gebiet bis zu den entfernten Fundstätten in Nord- und Mitteleuropa

Die Siedlungsforschung in Bezug auf die Baalberger Kultur offenbart ein in sich geschlossenes Siedlungsgefüge, das in seinem Kern durch das mittlere Elbe-Saale-Gebiet (MES) definiert ist. Dieses zentrale Gebiet, das eine Vielzahl von Funden beherbergt, zeugt von einer engen internen Vernetzung und einem selbstständigen Entwicklungspfad. Die regional begründete Kohärenz legt nahe, dass die Gemeinschaften dort durch spezifische kulturelle, soziale und wirtschaftliche Dynamiken geprägt wurden. Ergänzend zu diesem zentralen Siedlungsraum weisen archäologische Entdeckungen in den angrenzenden Regionen, wie Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, sowie in den Gebieten Böhmens auf den weitreichenden Einfluss der Baalberger Kultur hin. Darüber hinaus belegen einzelne Funde sogar bis nach Niederösterreich, dass die Kontakte und Austauschbeziehungen weit über das Kerngebiet hinausreichten. Bemerkenswert ist ferner, dass das Verbreitungsgebiet der Baalberger Kultur deutlich weiter nach Norden reicht als das der Rössener Kultur. Diese geographische Ausdehnung unterstreicht nicht nur die Anpassungsfähigkeit der neolithischen Siedler an unterschiedliche klimatische und landschaftliche Bedingungen, sondern reflektiert auch ihre Fähigkeit, ein weit verzweigtes Netzwerk zu etablieren. Insgesamt liefert die Siedlungsforschung somit wichtige Hinweise darauf, wie sich frühe bäuerliche Gemeinschaften in Mitteleuropa organisierten und welchen bedeutenden Beitrag sie zur kulturellen und sozialen Dynamik der Epoche leisteten.

Die rätselhaften Siedlungsstrukturen der Baalberger Kultur

Archäologische Funde enthüllen vielfältige Wohn- und Nutzformen

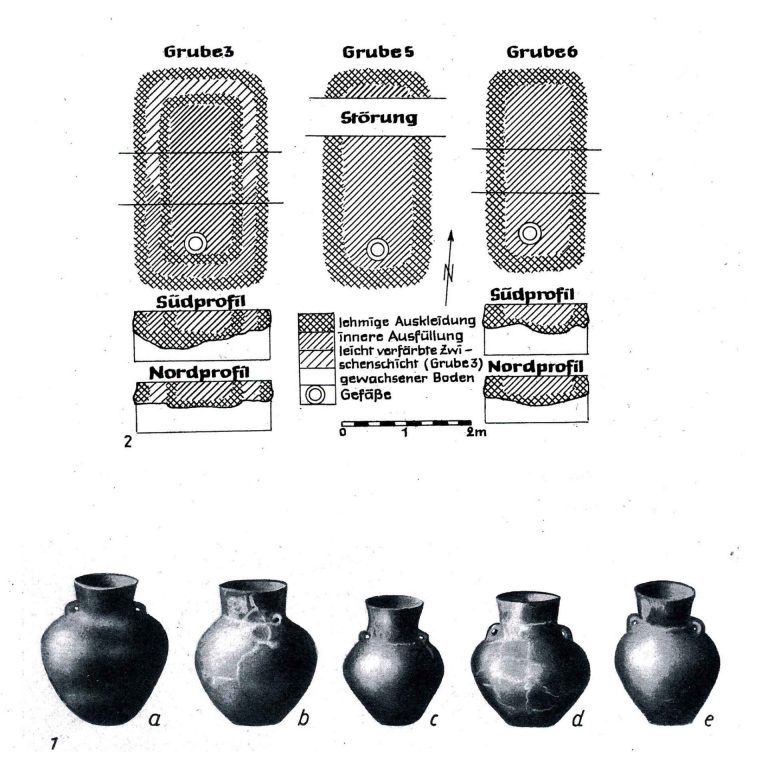

Die Kenntnis über die Siedlungsgebiete der Baalberger Kultur gestaltet sich bislang lückenhaft. Überwiegend stützen sich die Erkenntnisse auf archäologische Funde aus Gruben, in denen typisches Siedlungsinventar wie Tonwaren, Steinartefakte und Knochenmaterial entdeckt wurde. Ergänzt durch Herdstellen und zusammenhängende Pfostenlöcher deuten diese Funde auf einzelne, oftmals verstreute Behausungen innerhalb ausgedehnter Siedlungsareale hin – so beispielsweise in Braunsdorf im Landkreis Merseburg. Die damals gewählten Hausformen waren in der Regel rechteckig bis quadratisch und von mittlerer Größe, wobei auch rechteckig bis oval geformte Grubenhäuser ihren Platz fanden. Diese Siedlungsgruben dienten nicht nur als Wohnraum, sondern erfüllten vielfältige Funktionen, wie die Nutzung als Vorratslager, Abfallablagen oder sogar als Orte ritueller Opferhandlungen. Besonders bemerkenswert ist die größte Siedlung, die in Pirkau im Landkreis Hohenmölsen gefunden wurde. Hier offenbarten sich umfangreiche Notbergungen, wenngleich bislang keine konkreten Belege für fest errichtete Häuser vorliegen. Weitere bedeutende Funde, die das Bild dieser frühen Gemeinschaft ergänzen, wurden auf der umwallten Siedlung von Halle (Saale) Dölauer Heide dokumentiert – ein Zeugnis für die vielseitige Nutzung und Organisation der Siedlungsstrukturen in dieser Epoche.

Handwerkskunst und technischer Fortschritt der

Baalberger Kultur

Vielseitige Keramikformen und frühe Metallfunde als Zeugnis neolithischer Innovation

Die baalberger Keramik präsentiert sich weitgehend schlicht, jedoch mit einem klar gegliederten Gefäßaufbau, der in Hals, Schulter und Unterteil unterteilt ist. Mit einer kräftigen Profilierung und einem deutlich abgesetzten Standboden beeindrucken die rundbauchigen Gefäße, an denen oftmals Einstich- und Stempelmuster den Hals- und Schulterbereich zieren. Unter den dominierenden Formen finden sich Amphoren, Henkelkannen, Tassen, Trichterbecher sowie Trichterrandschalen. Besonders prägnant wird diese Grabkeramik in den Funden von Halle (Saale) und Dölauer Heide sichtbar. Charakteristisch für die baalberger Ware ist ihre graubraune, lederartige Oberfläche, während im Bruch die Scherben in dunkelgrauen bis schwarzen Tönen erscheinen – ein einheitlicher Formenkreis, der das Verbreitungsgebiet der Kultur widerspiegelt. Die Amphoren, die in zwei-, vier– und mehrhenkligen Varianten auftreten, variieren in ihrer Form von eiförmig doppelkonisch bis hin zu rundbauchig. Bemerkenswert ist, dass die Baalberger Kultur als erste Kulturgruppe den Einsatz von Kannen dokumentiert – bei diesen ist der Hals meist trichterförmig gestaltet.

Tassen hingegen besticht durch eine üblicherweise kleine Standfläche, während die hohen, schlanken Trichterbecher ebenfalls über eine reduzierte Basis verfügen. Ergänzt wird dieses vielfältige Spektrum durch schrägwandige Schalen sowie ausladende Trichterrandschalen mit abgesetztem Boden und Knickwandschalen, die den kunstvollen Gestaltungsreichtum der Keramik eindrucksvoll illustrieren. Ergänzend zum umfangreichen Keramikrepertoire wurden Tongeräte wie konische Schöpfer oder kleine Löffelchen gefunden, die praktische Anwendungen im Alltag belegen. Die Steingeräte der Baalberger Kultur präsentieren sich ebenso vielseitig: So wurde beispielsweise eine kurze, gedrungene, rundnackige Axt an Fundorten wie Chörau (Kreis Köthen) und Warle (Kreis Wolfenbüttel) entdeckt. Flache Felsgesteinbeile mit einem rechteckig abgerundeten Querschnitt sowie Feuersteinkleingeräte wie Querschneider unterstreichen die handwerkliche Vielfalt. Dreieckige Pfeilspitzen, etwa in Quenstedt (Kreis Hettstedt) belegt, sowie diverse Klingen und Klingenschaber runden das technologische Arsenal ab. Schließlich gehören die Kupferfunde dieser Kultur mit zu den ältesten Nachweisen im mitteldeutschen Endneolithikum und markieren einen wichtigen Meilenstein in der Frühentwicklung der Metallverarbeitung.

Agrarökonomie und Viehzucht in der

Baalberger Kultur

Getreideanbau und Tierhaltung als Basis neolithischer Lebensweise

Die wirtschaftlichen Grundlagen dieser frühen Gemeinschaft stützten sich auf eine ausgewogene Kombination aus intensivem Ackerbau und systematischer Tierhaltung. Die Bauern kultivierten dabei diverse Getreidesorten – darunter Emmer, Einkorn, Zwergweizen und Gerste – die als zentrale Nahrungsquelle dienten und durch ihre Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Böden und Klimabedingungen überzeugten. Diese robusten Kulturpflanzen bildeten das Rückgrat der Ernährungssicherheit und ermöglichten eine kontinuierliche Versorgung der Bevölkerung. Gleichzeitig spielte die Viehzucht eine ebenso bedeutende Rolle. Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen wurden gezielt gehalten und lieferten nicht nur Fleisch, sondern auch wichtige Nebenprodukte wie Milch, Wolle und Leder. Durch diese vielfältige Nutzung von tierischen Ressourcen konnten die neolithischen Gemeinschaften ihre ökonomischen Grundlagen festigen und legten damit den Grundstein für eine nachhaltige und dynamische Wirtschaftsweise, die den sozialen Fortschritt maßgeblich unterstützte.

Megalithische Wege der Erinnerung – Grabkultur und Bestattungsrituale

der Baalberger Kultur

Vielfalt und Innovation in neolithischen Bestattungspraktiken

Die Bestattungsrituale der Baalberger Kultur offenbaren eine beeindruckende Vielfalt an Grabformen, die weit über einfache Einzelgräber hinausgehen. Neben den überwiegend anzutreffenden Einzelbestattungen existieren auch Doppelgräber – wie beispielsweise in Schalkenburg bei Quenstedt – sowie Grubenbestattungen und Sonderformen wie Siedlungs- und Teilbestattungen. Dabei treten nicht nur schlichte Erdgräber zutage, sondern es finden sich erstmals Anlagen mit ausgeprägter Grabarchitektur, die den kulturellen Wandel und experimentelle Ansätze im Bestattungswesen der Epoche widerspiegeln.

Fundstellen und archäologische Erkenntnisse

Im mitteldeutschen Raum, etwa im Gräberfeld von Zauschwitz (Landkreis Leipzig), finden sich umfangreiche Bestattungsanlagen. Eine präzise Untersuchung der Erdgräber zeigt, dass die Toten einheitlich in west-ost-orientierter Hockerlage bestattet wurden, teils von viereckigen oder trapezförmigen Gräbchen umschlossen. So verzeichnete J. Preuß im Jahr 1966 insgesamt 116 Grabenanlagen in diesem Verbreitungsgebiet. Ein besonders aufschlussreiches Beispiel lieferte die Grabanlage von Stemmem, die 1952 von W. Matthias ausgegraben wurde: Mit einer Länge von 16,4 m und rechtwinkligen Knickungen an beiden Enden wurde sie zunächst als Umfassungsgraben einer Baalberger Bestattung interpretiert. Die Forschungen in Thüringen erweitern dieses Bild zusätzlich. Im Jahr 1983 dokumentierte G. Möbes eine Reihe von Neufunden, darunter eine nahezu viereckige Anlage mit abgerundeten Ecken in Großbrembach bei Sömmerda, die eine Ausdehnung von 10,8 m × 10,4 m aufweist. Diese umschloss zwei nach Süd-Nord orientierte Hocker, von denen das Gräbchen teils flach, teils muldenförmig eingetieft war – helle Bänder in der humosen Einfüllung deuten hier auf einen Einfluss von Wasserzuflüssen hin. Am Rand solcher Anlagen belegen Aunjetitzer Steinpackungsgräber, dass der ursprüngliche Flachhügel noch gut erkennbar gewesen sein muss. Eine ähnliche Anlage wurde 1974 auf dem Sommerberg bei Großfahner in der Nähe von Erfurt untersucht: Hier bildete ein bis zu 2,3 m breiter Graben ein Trapez mit Abmessungen von 19/17 m × 15,5/14,5 m. Auf der Westseite fand sich eine kleine, schnurkeramische Totenhütte, in der mehrere Skelette beigesetzt wurden – zudem verriet ein zentrales schnurkeramisches Grab, dass die Anlage auch rund 1000 Jahre nach ihrer Errichtung noch sichtbar gewesen sein muss. Gebänderte Einfüllungen runden das Bild dieser komplexen Bestattungsstrukturen ab.

Hügelgräber und megalithische Einflüsse

Bemerkenswert ist, dass die Baalberger Kultur zu den ersten neolithischen Gruppen zählt, die megalithische Einflüsse im Grabbau erkennen lassen. Charakteristisch sind hier kleine Gräbchenanlagen, Hügel mit Einfassungen und Steinkisten, die entweder in den Boden eingelassen oder oberirdisch errichtet wurden – ergänzt durch Plattengräber. Insbesondere die Hügelgräber, in denen sowohl Erd– als auch Steinkistengräber als Primärbestattungen vorzufinden sind, zeugen von einem tiefen Verständnis für monumentale Bauweisen. So wurde im Grabhügel Pohlsberg von Latdorf (Salzlandkreis) eine eingesenkte Steinkiste entdeckt, die von einem beeindruckenden 25 m langen trapezförmigen Hünenbett umgeben war.

Grabbeigaben und rituelle Aspekte

Zu den Bestattungsbeigaben zählen vornehmlich Gefäße, bei denen häufig Kombinationen aus Kanne und Tasse zu finden sind. Diese Funde zeugen von einem rituellen Zusammenhang, in dem Alltagsgegenstände und kultische Symbole eng miteinander verknüpft waren. Die Variation in der Grabarchitektur, von einfachen Erdgräbern bis hin zu megalithisch inspirierten Anlagen, lässt Rückschlüsse auf soziale und rituelle Differenzierungen innerhalb der Baalberger Kultur zu. Insgesamt offenbaren die vielfältigen Bestattungsformen ein komplexes Bild eines neolithischen Lebens, das durch ständige Innovation und den Austausch von Ideen über regionale Grenzen hinweg geprägt war.

Spirituelle Dimensionen der Baalberger Kultur

Religiöse Rituale und kultische Befunde als Spiegel eines Glaubens an das Jenseits

Die Bestattungsrituale der Baalberger Kultur legen nahe, dass die Menschen dieser Epoche fest an ein Weiterleben nach dem Tod – oder zumindest an ein Fortbestehen im Grab – glaubten. Dieser Glaube manifestiert sich eindrucksvoll in den Grabbeigaben, die nicht nur materiellen, sondern auch rituellen Charakter besitzen. Besondere kultische Befunde untermauern diese Vorstellung: In Erfurt-Melchendorf wurden angekohlte Reste menschlicher und tierischer Skelette in einer eigens dafür vorgesehenen Grube entdeckt, was auf rituell begleitete Feuerprozesse hindeutet. Ebenso auffällig ist der Befund aus Wansleben im Kreis Eilsleben, wo menschliche Schädel in aufrechter Position zwischen zwei Sandsteinplatten deponiert wurden – über diesen lag eine Deckplatte, verziert mit einem Rindergehörn. Diese ungewöhnliche Anordnung könnte auf eine symbolische Verbindung zwischen Mensch und Tier oder auf einen speziellen Übergangsritus in das Jenseits hindeuten. Insgesamt liefern diese archäologischen Zeugnisse faszinierende Einblicke in die religiösen Vorstellungen und kultischen Praktiken der Baalberger Kultur, die weit über das rein Materielle hinausgehen und einen tiefen Einblick in das spirituelle Leben der neolithischen Gemeinschaften ermöglichen.

Chronologische Entwicklung und kulturelle Einbindung der Baalberger Keramik

Von den Ursprüngen der Trichterbecherkultur zur komplexen Gesellschaftsstruktur

Die Entstehung der Baalberger Keramik ist eng mit der frühen Trichterbecherkultur verknüpft und markiert einen wesentlichen Abschnitt im Neolithikum Mitteleuropas. Bereits in der Phase TRB‑MES I (4100–3800 v. Chr.) bildeten sich erste Innovationen heraus, die durch südöstliche und westliche Einflüsse – insbesondere aus der Michelsberg- und Spätlengyel-Kultur – angeregt wurden. Diese frühe Periode legte den Grundstein für die späteren Entwicklungen, in denen der charakteristische Baalberger Stil immer deutlicher hervortrat. In den darauf folgenden Phasen TRB‑MES II (3800–3500 v. Chr.) und TRB‑MES III (3500–3350 v. Chr.) konsolidierte sich dieser Stil in seinem mitteldeutschen Kontext. Die Keramik dieser Zeit zeichnet sich durch klare Formenkreise und technische Raffinessen aus, die die kulturelle Identität der Baalberger Gruppe widerspiegeln. Der fließende Übergang von TRB‑MES I zu den darauffolgenden Phasen zeigt, wie kontinuierliche Innovation und der Austausch von kulturellen Impulsen zu einem eigenständigen regionalen Stil führten. Ab etwa 3350 v. Chr. tritt in der Phase TRB‑MES IV eine bedeutende Veränderung ein: Die Gesellschaft wird komplexer und vielfältiger, was sich auch in der Bandbreite der Zierstile manifestiert. Elemente aus Salzmünde, Walternienburg und Bernburg tragen dazu bei, dass sich der Ausdruck der Bestattungs- und Alltagskultur weiter differenziert. Diese Entwicklung zeugt von einer zunehmenden sozialen Differenzierung und einem ausgeprägteren kulturellen Austausch, der weit über die ursprünglichen Einflüsse hinausgeht. Insgesamt veranschaulicht die chronologische Einbindung der Baalberger Keramik nicht nur eine technische und stilistische Evolution, sondern auch einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel, der die neolithischen Gemeinschaften nachhaltig prägte.

Literatur

Allgemeiner Überblick

- Hermann Behrens: Die Jungsteinzeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet (= Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle. Band 27). Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1973. (veraltet)

- François Bertemes, Oliver Rück (Hrsg.): Neue Forschungen und Aspekte zur Baalberger Kultur (= Alteuropäische Forschungen. Neue Folge. Band 9). Beier & Beran, Langenweißbach 2016, ISBN 978-3-95741-061-0.

- Paul Grimm: Die Baalberger Kultur in Mitteldeutschland. In: Mannus, Band 19, 1937, S. 155–187.

- Thomas Kubenz: Baalberger Kultur, S. 113–128. In: Hans-Jürgen Beier und Ralph Einicke (Hrsg.): Das Neolithikum im Mittelelbe-Saale-Gebiet. Eine Übersicht und ein Abriß zum Stand der Forschung. Verlag Beier & Beran. Wilkau-Hasslau. 1994. ISBN 3-930036-05-3

- Kulturbund der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.): Typentafeln zur Ur- und Frühgeschichte [Redaktion R. Feustel/S. Barthel], Weimar 1972.

- Gerhard Mildenberger: Studien zum mitteldeutschen Neolithikum. Leipzig 1953.

- Joachim Preuß: Das Neolithikum in Mitteleuropa. Kulturen – Wirtschaft – Umwelt vom 6. bis 3. Jahrtausend v. u. Z. (Weißenbach, Beier und Beran 1996).

- Joachim Preuß: Die chronologische Stellung der Baalberger, Salzmünder und Walternienburger Gruppe innerhalb der Trichterbecherkultur Mitteldeutschlands. In: Académie Tchécoslovaque des Sciences (Hrsg.): L’Europe à la fin de l’âge de la pierre: Actes du Symposium consacré aux problèmes du Néolithique européen, Prague, Liblice, Brno 5.-12.10.1959. Prag 1961, S. 405–413.

- Joachim Preuß: Die Baalberger Gruppe in Mitteldeutschland. Berlin 1966.

Chronologie

- Jan Lichardus: Rössen – Gatersleben – Baalberge. Ein Beitrag zur Gliederung des mitteldeutschen Neolithikums und zur Entstehung der Trichterbecher-Kulturen (Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde Band 17). Bonn 1976; Rezension von Ulrich Fischer in: Germania Band 56, 1978, S. 574–581.

- Johannes Müller: Radiocarbonchronologie – Keramiktechnologie – Osteologie – Anthropologie-Raumanalyse. Beiträge zum Neolithikum und zur Frühbronzezeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet. 80. Ber. RGK 1999, 25-211.

- Johannes Müller: Soziochronologische Studien zum Jung- und Spätneolithikum im Mittelelbe-Saale-Gebiet (4100-2700 v. Chr.) (Vorgeschichtliche Forschungen Band 21). Rahden, Leidorf 2001.

Materielle Kultur

- Heinz Knöll: Die Trichterbecher und ihre Beziehungen zu einigen neolithischen Kulturen Mitteldeutschlands. In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte, Band 38, 1954, 40–48.

- Paul Kupka: Alter, Wesen und Verbreitung der mitteldeutschen Steinzeittonware. Nachträgliches und Ergänzendes. In: Beiträge zur Geschichte, Landes und Volkskunde der Altmark, Band 5 (1925–1930), 1928, S. 201–262.

- Paul Kupka: Die Wurzeln der mitteldeutschen Steinzeittonware. In: Beiträge zur Geschichte, Landes und Volkskunde der Altmark, Band 4 (1915–1925), 1922, S. 364–384.

- Paul Kupka: Neue aufschlußreiche Schönfelder Gräber von Kleimöringen im Kreis Stendal. In: Beiträge zur Geschichte, Landes und Volkskunde der Altmark, Band 7 (1938–1941), 1940, S. 139–167.

- Detlef W. Müller: Frühes Kupfer und Baalberge. Betrachtungen zu einem Grabfund aus Unseburg, Kr. Staßfurt. In: Ausgrabungen und Funde, Band 35, 1990, S. 166–171.

- Nils Niklasson: Neuere Ausgrabungen in Rössen. In: Mannus, Band 11/12, 1920/21, S. 309–337.

- Nils Niklasson: Studien über die Walternienburg-Bernburger Kultur 1 (= Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte, Band 13). Halle (Saale) 1925 (Online).

Bauwerke

- Kirstin Funke: Die Trapezgrabenanlagen der Baalberger Kultur von Großlehna-Altranstädt und Zwenkau, Lkr. Leipziger Land. 2 Bände, Halle (Saale) 2000.

- Oliver Rück: Die baalbergezeitliche Kreisgrabenanlage Belleben I (Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt). Die Ausgrabungen 2009 bis 2011 – Vorbericht und erste Ergebnisse. In: Martin Hinz, Johannes Müller (Hrsg.): Siedlung Grabenwerk Großsteingrab. Frühe Monumentalität und Soziale Differenzierung. Band 2, Rudolf Habelt Verlag, Bonn 2012, ISBN 978-3-7749-3813-7, S. 389–410.

Grabanlagen und Bestattungssitten

- Ulrich Fischer: Die Gräber der Steinzeit im Saale-Gebiet. Studien über neolithische und frühbronzezeitliche Grab- und Bestattungsformen in Sachsen-Thüringen (= Vorgeschichtliche Forschungen, Band 15). Berlin 1956.

- Paul Höfer: Baalberge. In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte, Band 1, 1902, S. 16–49.

- Dieter Kaufmann, Arno Brömme: Ein Gräberkomplex der Baalberger Gruppe in der Dölauer Heide bei Halle (Saale) In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte, Band 56, 1972, S. 39–57.

- Joachim Preuß: Ein Grabhügel der Baalberger Gruppe von Preußlitz, Kr. Bernburg. In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte, Band 41/42, 1958, S. 197–202.

- Erhard Schröter: Baalberger Gräber auf der Schalkenburg bei Quenstedt, Kr. Hettstedt. In: Ausgrabungen und Funde, Band 21, 1976, S. 229–233.

- Thomas Weber: Die Häuser der Toten In: Archäologie in Sachsen-Anhalt 3. 1993.

Anthropologie

- Kirstin Funke: Die Bevölkerung der Baalberger Kultur. Eine Anthropologisch-Archäologische Analyse. Halle (Saale) 2007 (PDF; 49,0 MB).

Jungneolithikum

STECKBRIEF

01

Name

Baalberger Kultur

02

Allgemeine Informationen

- Bezeichnung: Baalberger Kultur (auch Baalberge-Kultur)

- Kulturelle Einordnung: Teil der Trichterbecherkulturen; besonders fundreiche Erscheinung in Deutschland

- Erkennungsmerkmal: Charakteristischer Keramikstil mit unverzierter Ware, klar gegliedert in Hals, Schulter und Unterteil

03

Chronologie & Zeitspanne

- Entstehung: Ältere Ausprägung zwischen ca. 4100 und 3800 v. Chr. (TRB‑MES I)

- Hauptphasen:

- TRB‑MES II: ca. 3800–3500 v. Chr.

- TRB‑MES III: ca. 3500–3350 v. Chr.

- Weiterentwicklung: Komplexere Gesellschaftsstrukturen ab ca. 3350 v. Chr. (TRB‑MES IV) mit vielfältigen Zierstilen

04

Geographische Verbreitung

- Kerngebiet: Mittleres Elbe-Saale-Gebiet (MES)

- Weitere Funde: Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Böhmen; Einzelfunde bis Niederösterreich

- Besonderheit: Das Verbreitungsgebiet reicht weiter nach Norden als das der Rössener Kultur

05

Siedlungsforschung & Architektur

- Befunde: Gruben mit typischem Siedlungsinventar (Ton, Stein, Knochen), Herdstellen und zusammenhängende Pfostenlöcher

- Siedlungstypen: Einzelhäuser und ausgedehnte Siedlungen, z. B. Braunsdorf (Kr. Merseburg)

- Besondere Siedlungsstellen:

- Größte Siedlung in Pirkau (Kr. Hohenmölsen) – Notbergungen, jedoch ohne feste Häuser

- Umwallte Siedlung von Halle (Saale) Dölauer Heide

06

Keramik & Handwerk

- Eigenschaften:

- Weitgehend unverzierte Ware mit deutlicher Gliederung in Hals, Schulter und Unterteil

- Kräftige Profilierung, rundbauchige Formen, abgesetzter Standboden

- Typische Oberflächen: Graubraun, lederartige Oberfläche; Bruchstücke dunkelgrau bis schwarz

- Hauptgefäßformen:

- Amphoren (verschiedene Henkelvarianten, eiförmig-doppelkonisch bis rundbauchig)

- Henkelkannen (erste Kultur, die Kannen mit trichterförmigem Hals aufweist)

- Tassen (meist mit kleiner Standfläche)

- Trichterbecher (hohe, schlanke Formen)

- Trichterrandschalen (schrägwandig, ausladend, mit abgesetztem Boden)

- Weitere Handwerksgegenstände:

- Tongeräte (konische Schöpfer, kleine Löffelchen)

- Steingeräte (kurze, gedrungene Äxte, Felsgesteinbeile, Querschneider, Pfeilspitzen, Klingen und Klingenschaber)

- Kupferfunde als eines der ältesten Zeugnisse metallverarbeitender Fähigkeiten im mitteldeutschen Endneolithikum

07

Bestattung & Grabkultur

- Hauptformen:

- Einzelgräber (überwiegend, z. B. Gräberfelder in Zauschwitz, Landkreis Leipzig)

- Doppelgräber (z. B. Schalkenburg bei Quenstedt)

- Grubenbestattungen sowie Siedlungs- und Teilbestattungen

- Grabarchitektur:

- Einfache Erdgräber bis hin zu Anlagen mit megalithischen Einflüssen (Gräbchenanlagen, Hügelgräber, Steinkisten, Plattengräber)

- Bestattungen meist in west-ost-orientierter Hockerlage; teilweise umschlossen von viereckigen oder trapezförmigen Gräbchen

- Beispiele: Grabhügel Pohlsberg (Latdorf, Salzlandkreis) mit 25 m trapezförmigem Hünenbett; Grabanlagen in Stemmem und Thüringer Funden (z. B. Großbrembach, Sommerberg bei Großfahner)

- Grabbeigaben: Kombinationen von Gefäßen, insbesondere Kanne und Tasse

08

Wirtschaft & Ernährung

- Ackerbau: Anbau von Emmer, Einkorn, Zwergweizen und Gerste

- Viehzucht: Haltung von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen – zentrale Rolle in Ernährung und Rohstoffversorgung

09

Religion & Kult

- Glaube: Überzeugung vom Weiterleben nach dem Tod bzw. im Grab, belegt durch Grabbeigaben

- Kultische Befunde:

- Erfurt-Melchendorf: Angekokelte menschliche und tierische Skelettreste in speziellen Gruben

- Wansleben (Kreis Eilsleben): Aufrechtstehende Schädel zwischen Sandsteinplatten, mit darüber liegender Deckplatte, verziert mit Rindergehörn

- Rituelle Aspekte: Deuten auf symbolische Übergangsriten und den Glauben an die Verbindung zwischen Mensch und Natur

10

Forschung & wissenschaftliche Einordnung

- Frühe Forscher: Nils Niklasson und Paul Kupka identifizierten die Kultur anhand typischer Gefäßformen, zunächst als „mitteldeutsche Pfahlbaukeramik“ zusammengefasst

- Weiterführende Analysen:

- Paul Grimm gliederte bereits 1937 die Bestattungsformen in Früh-, Hoch-, Spät- und Voraunjetitzer Stufen

- Paul Kupka und C. J. Becker stellten Parallelen zur nordischen Trichterbecherkultur her

- Joachim Preuß unterschied ältere und jüngere Phasen anhand von Totenorientierung und Gefäßprofilierung

- Johannes Müller interpretiert die typenspezifischen Funde als Ausdruck sozialer Gruppen, nicht allein chronologischer Differenzierungen