Von bahnbrechenden Funden bis zur Entwicklung neolithischer Lebensweisen im Mittelelbe-Saale-Gebiet... ca. 4.300 – 3.900 v.Chr

Gaterslebener Kultur

Die Gaterslebener Kultur, auch als Gaterslebener Gruppe bezeichnet, markiert einen bedeutenden Abschnitt in der archäologischen Chronik der Jungsteinzeit. Ihr geographischer Fokus liegt im fruchtbaren Mittelelbe-Saale-Gebiet, wo sich ihre Spuren etwa zwischen 4300 und 3900 v. Chr. eindrucksvoll manifestieren. Laut der Chronologie von Jens Lüning wird diese Kultur dem Jungneolithikum zugeordnet, was ihre Stellung als Übergangsphase zwischen den frühesten neolithischen Entwicklungen und einer weiter differenzierten Gesellschaftsstruktur unterstreicht. Bereits im Jahr 1953 erlangte diese Kultur besondere Beachtung, als der Archäologe Ulrich Fischer das Gräberfeld von Gatersleben im Salzlandkreis (Sachsen-Anhalt) untersuchte – ein Fundort, der als Namensgeber für die Gaterslebener Kultur diente. Die präzise Auswertung der dort geborgenen Artefakte, von Keramikfragmenten über Werkzeugreste bis hin zu den sorgfältig ausgeführten Grabstätten, eröffnet einen faszinierenden Einblick in die rituellen Praktiken und den sozialen Zusammenhalt der damaligen Gemeinschaften. Zudem gewähren die Funde nicht nur Einblicke in die Bestattungsrituale, sondern beleuchten auch wirtschaftliche und kulturelle Aspekte, wie den innovativen Umgang mit natürlichen Ressourcen und den frühen Fortschritt in Ackerbau und Handwerk. Diese archäologischen Zeugnisse ermöglichen es, die Gaterslebener Kultur als ein komplexes Geflecht aus Traditionen, spirituellen Überzeugungen und technologischen Errungenschaften zu verstehen – ein kulturelles Mosaik, das bis heute die Erforschung der neolithischen Lebensweisen in Mittelelbe-Saale bereichert.

Zeitliche Verortung und stilistische Einflüsse der

Gaterslebener Kultur

Einblicke in die neolithische Entwicklung Mitteldeutschlands und angrenzender Regionen

Die Gaterslebener Kultur erstreckt sich über einen Zeitraum von etwa 4300 bis 3900 v. Chr. und wird in der dreistufigen mitteldeutschen Chronologie dem Frühneolithikum zugeordnet. Gleichzeitig verortet Jens Lüning sie in seinem fünfstufigen System dem Jungneolithikum, was ihren Platz in der neolithischen Entwicklung eindrucksvoll untermauert. Aufbauend auf den Vorläufern – namentlich der Stichbandkeramik und der Rössener Kultur – präsentiert sich die Gaterslebener Kultur als natürlicher Fortgang neolithischer Innovationen in Mitteldeutschland. Ihr kunstvoll gewachsener Stil spiegelt dabei maßgebliche Einflüsse der Lengyel-Kultur wider, von der sie als stilistischer Ausläufer abgeleitet wird. Besonders markant ist die Parallele zum unbemalten Abschnitt der Lengyel III-Stufe, die eine präzise zeitliche und stilistische Einordnung ermöglicht. Zeitgleich mit diesen Entwicklungen in Mitteldeutschland offenbart sich in Süddeutschland die Münchshöfener Kultur, deren gleichzeitiges Auftreten auf einen intensiven kulturellen Austausch über regionale Grenzen hinweg hindeutet. Diese synchronen Phänomene belegen, wie eng verflochten die neolithischen Lebensweisen und künstlerischen Ausdrucksformen in Mitteleuropa waren.

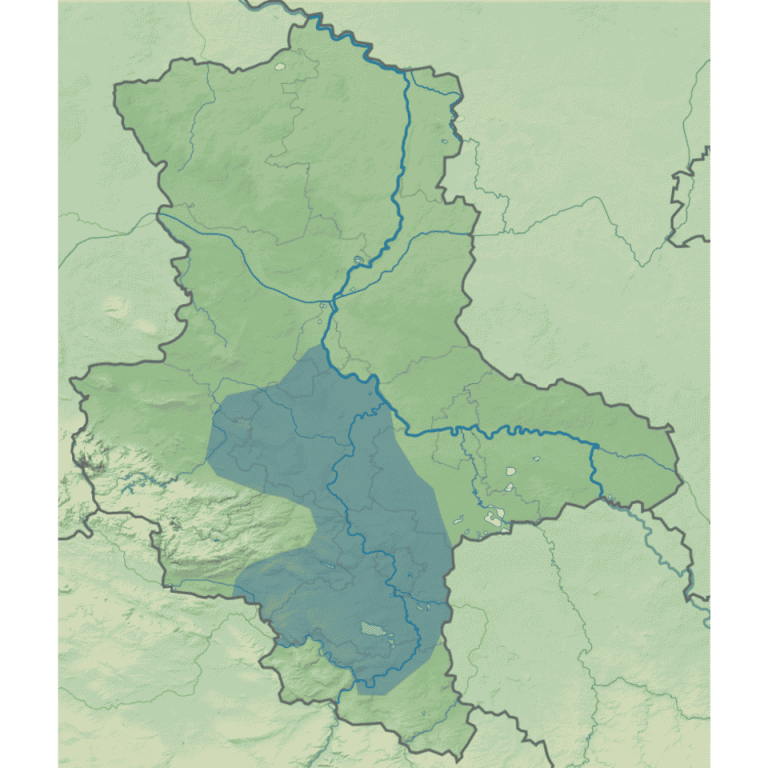

Die räumliche Ausbreitung der Gaterslebener Kultur

Ein archäologischer Überblick

Von begrenzten Fundstätten zu strategisch bedeutsamen Siedlungszentren

Angesichts des aktuellen Forschungsstandes gestaltet sich die Bestimmung der genauen Verbreitung der Gaterslebener Kultur als herausfordernd. Dies liegt nicht zuletzt an der verhältnismäßig kleinen Zahl bekannter Fundorte – Christoph Steinmann zählte 1994 lediglich 73 Stätten – und an der teils umstrittenen kulturellen Zuordnung einzelner Funde. Dennoch lassen sich markante Schwerpunkte identifizieren, die ein faszinierendes Bild neolithischer Besiedlungsmuster zeichnen. Zunächst ragt das mittlere Saalegebiet als ein zentrales Siedlungsareal hervor, das den nördlichen Teil Thüringens mit dem südlichen Sachsen-Anhalt vereint. Ein weiteres bedeutendes Zentrum liegt strategisch zwischen dem Harz und der Saalemündung, wo die archäologischen Befunde auf eine intensive und nachhaltige Besiedlung hindeuten. Zwischen diesen beiden Hauptregionen findet sich das sogenannte Köthener Land – eine Zone, in der mehrere Funde mit noch unklarer kultureller Zuordnung die Komplexität der neolithischen Verbreitung zusätzlich unterstreichen. Ergänzend hierzu bildet sich ein dritter, ebenso bemerkenswerter Siedlungsschwerpunkt in Sachsen, entlang der Elbe, insbesondere in der Umgebung von Riesa. Auch vereinzelte Funde in der östlichen Altmark, im Jerichower Land sowie in Dresden weisen auf die weite geographische Streuung dieser Kultur hin. Besondere Erwähnung findet der namensgebende Fundort Gatersleben im Salzlandkreis, an dem drei bedeutende Fundstellen dokumentiert sind. Noch herausragender ist das Gräberfeld von Rössen im Saalekreis, das als der bedeutendste Fundort gilt und wertvolle Einblicke in die rituellen und sozialen Strukturen dieser frühen Kultur gewährt.

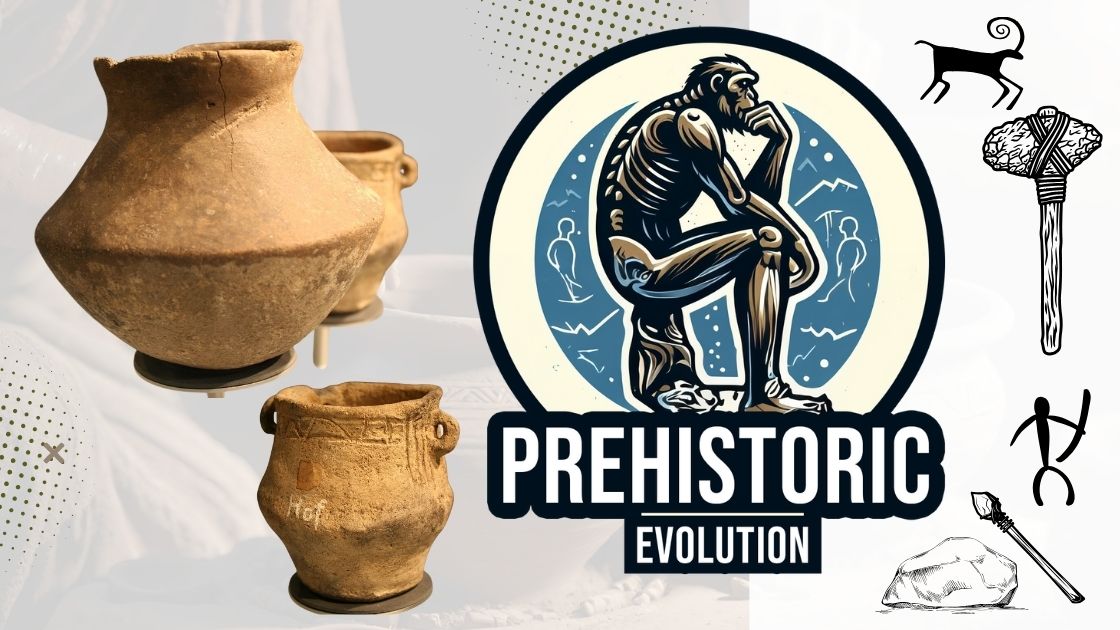

Die Entwicklung der Keramik in der Gaterslebener Kultur

Vom schlichten Ursprung bis zur kunstvollen Profilierung – Die drei Phasen nach Klaus Kroitzsch

Die Keramikkunst der Gaterslebener Kultur zeigt eine faszinierende Wandlung, die bereits in der frühen Phase ihrer Entwicklung zum Ausdruck kommt. Nach den Erkenntnissen von Klaus Kroitzsch (1973) wird diese Entwicklung in drei markante Phasen unterteilt. In der Anfangsphase präsentiert sich die Keramik in einem puren, grautonigen Erscheinungsbild – schlicht und unverziert, doch bereits von einer klaren formalen Strenge geprägt. Mit fortschreitender kultureller Reife treten charakteristische Gefäßformen zutage, die den Alltag und die rituellen Handlungen der neolithischen Gemeinschaft widerspiegeln. Besonders hervorzuheben sind dabei die markanten Kugelbecher sowie dreigliedrige, becherartige Gefäße, die nicht nur funktional, sondern auch als symbolträchtige Objekte interpretiert werden können. Ergänzt werden diese Formen durch die eleganten Bauchknicktöpfe, die filigran konzipierten konischen Näpfe sowie ösentragende, flaschenartige Gefäße und Standfußschalen – jedes Stück ein Zeugnis handwerklicher Präzision und ästhetischer Sensibilität.

Im weiteren Verlauf der drei Phasen gewinnt die Keramik zunehmend an Ausdruckskraft. Die ursprünglich schlichten Formen entwickeln sich zu stark profilieren Objekten, bei denen die Konturen und Linienführungen bewusst betont werden, um sowohl den praktischen Nutzen als auch den künstlerischen Anspruch der Herstellenden zu unterstreichen. Diese fortschreitende Profilierung zeugt von einem tiefgreifenden Verständnis für Material und Form, das in der Gaterslebener Kultur seinen Ausdruck findet. Insgesamt veranschaulicht die Entwicklung der Keramik, wie eng technisches Können und ästhetisches Empfinden in den neolithischen Gemeinschaften miteinander verflochten waren – ein faszinierender Spiegel der kulturellen Innovation und der sich wandelnden Lebenswelten jener Zeit.

Die Vielfalt der Werkzeugkultur in Gatersleben

Von robusten Felsgestein- bis hin zu feinsinnigen Feuerstein- und Geweihgeräten: Einblicke in neolithische Handwerkskunst

Die Werkzeuge der Gaterslebener Kultur bieten einen Einblick in das technische und symbolische Wissen einer frühen Gemeinschaft. Bereits die Felsgesteingeräte offenbaren einen ausgeprägten Sinn für Form und Funktion, der in der Herstellung und im Gebrauch sichtbar wird. So treten vor allem gedrungene, keilförmige Äxte in Erscheinung, die durch ihren meist symmetrischen, gelegentlich trapezförmigen Querschnitt bestechen. Die gewölbten Schmalseiten und das zentral oder nahe dem Nacken positionierte Schaftloch deuten auf eine sorgfältige Konstruktion hin, die sowohl Stabilität als auch eine harmonische Ästhetik gewährleistet. Ergänzend hierzu ragen Querbeile als charakteristische Werkzeuge hervor. Mit ihrem trapezförmigen Umriss und dem plankonvexen Querschnitt offenbaren sie eine differenzierte Bearbeitung, wobei die Seiten unterschiedlich stark gekrümmt sind. Der Nacken, der entweder leicht gerundet oder abgeschrägt erscheint, sowie die bogenförmig abgerundete Schneide, unterstreichen den feinen Gestaltungsanspruch und den funktionalen Nutzen dieser Geräte. Seltenere Varianten wie Flachhacken und flache Schuhleistenkeile, bislang ausschließlich als Grabbeigaben gefunden, deuten zudem auf rituelle Bedeutungen hin, die weit über den rein praktischen Gebrauch hinausgehen.

Die Feuersteingeräte der Gaterslebener Kultur präsentieren sich dagegen überwiegend in einem unretuschierten Zustand. Rund 60 Prozent der überlieferten Exemplare bestehen aus scharfkantigen Klingen und klingenförmigen Abschlägen, deren Herstellung Präzision und Geschick erfordert. Darüber hinaus finden sich Klingenkratzer und atypische Abschläge, die experimentelle Techniken in der Bearbeitung von Feuerstein vermuten lassen. In seltenen Fällen treten auch querschneidige Pfeilspitzen sowie Bogenschaber auf, was den Innovationsgeist und die Anpassungsfähigkeit der neolithischen Handwerker eindrucksvoll unterstreicht. Nicht zuletzt runden Knochen- und Geweihgeräte das Bild einer differenzierten Materialkultur ab. Obwohl Knochenwerkzeuge in geringer Zahl überliefert sind, zeugen Pfrieme und pfriemartige Geräte von einem bewussten Einsatz organischer Materialien im Alltag. Ebenso sind aus Hirschgeweih gefertigte Äxte und Hacken belegt, die den handwerklichen Anspruch und die technische Finesse der Gaterslebener Kultur widerspiegeln. Auch hier finden sich wieder seltene Formen, wie Flachhacken und flache Schuhleistenkeile, welche als Grabbeigaben eine besondere rituelle Bedeutung nahelegen. Diese Vielzahl an Werkzeugtypen und deren kunstvoll ausgearbeitete Formen offenbart nicht nur den praktischen Alltag, sondern auch die tief verwurzelte Symbolik und den kulturellen Reichtum einer Gesellschaft, die in der frühen Jungsteinzeit mit beeindruckender Innovationskraft und Präzision agierte.

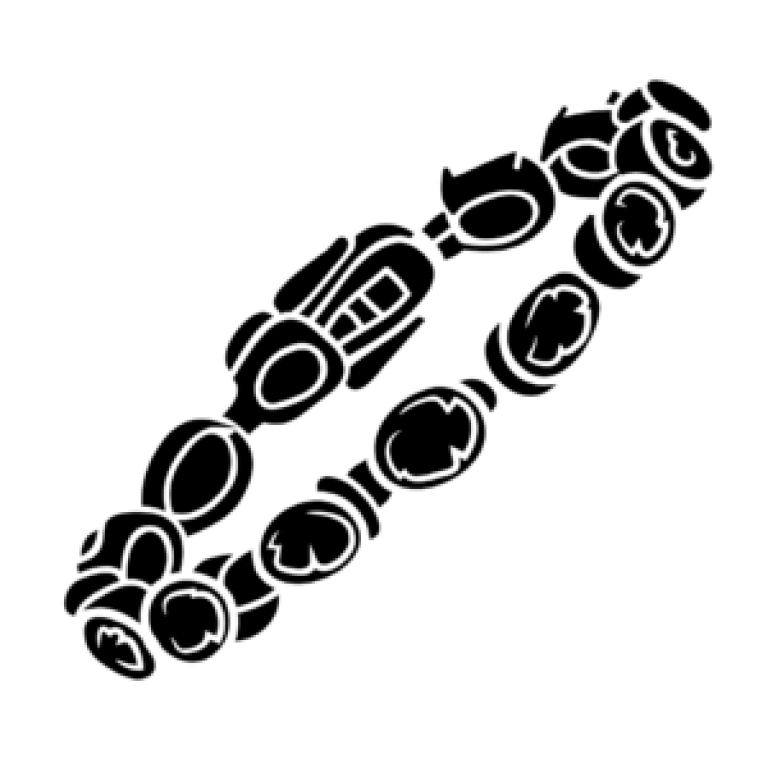

Glanzvolle Akzente der Gaterslebener Kultur

Schmuck als Spiegel neolithischer Identität

Von schüchternen Anfängen zu ausgefeilten Bestattungspraktiken

Die Schmuckfunde der Gaterslebener Kultur eröffnen ein faszinierendes Fenster in die Welt der neolithischen Ästhetik und Symbolik. Dabei werden kunstvoll gestaltete Ketten, filigrane Anhänger, elegante Knöpfe und markante Armringe sichtbar, die den persönlichen Ausdruck und die rituelle Bedeutung dieser frühen Gesellschaft widerspiegeln. Erstmals stechen die Ketten ins Auge, deren Bestandteile aus Perlen gefertigt sind. Diese Perlen – vorwiegend aus Kalkstein und Marmor, seltener auch aus Gagat – wurden ebenso aus Hirschzähnen oder deren kunstvollen Kalksteinimitationen hergestellt. In den meisten Fällen präsentieren sie sich in scheibenförmiger Gestalt, wenngleich auch röhrenförmige Varianten belegt sind, was den Materialien einen zusätzlichen ästhetischen Reiz verleiht.

Die Anhänger, die den Schmuck vervollständigen, variieren von natürlichen Muscheln bis hin zu Miniaturbeilen, deren symbolische Bedeutung noch immer Raum für Interpretationen bietet. Ergänzt werden diese Funde durch einfache Muschelknöpfe sowie Doppelknöpfe aus Muscheln oder Eberzahn, die den modischen und zugleich funktionalen Aspekt unterstreichen. Die aus Marmor gefertigten Armringe zeugen zudem von einer herausragenden Handwerkskunst und dem bewussten Einsatz edler Materialien. Besonders bemerkenswert ist, dass den Gaterslebener Schmuckfunden möglicherweise auch die ersten metallischen Artefakte aus Sachsen-Anhalt zugeordnet werden können. So sollen aus Grab 7 des bedeutenden Gräberfelds von Rössen zwei kleine Röllchen aus Kupferblech stammen, die den innovativen Umgang mit Metall in einer sonst vorwiegend stein- und knochenbasierten Materialkultur belegen. Obgleich Schmuckfunde vorwiegend vom Rössener Gräberfeld bekannt sind, liefern sie dennoch eindrucksvolle Hinweise auf die stilistische Vielfalt und die tief verwurzelte Symbolik der Gaterslebener Kultur – ein faszinierendes Mosaik aus persönlichem Ausdruck, ritueller Praxis und technischer Finesse.

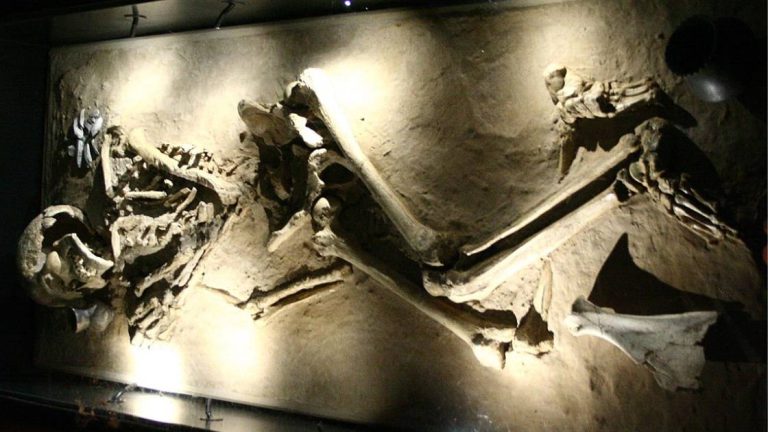

Neolithische Lebenswelten der Gaterslebener Kultur

Siedlungen, Wirtschaft und Bestattungen im Spiegel einer frühen Gemeinschaft

Bisherige archäologische Untersuchungen der Gaterslebener Kultur offenbaren Siedlungsplätze vorwiegend nur durch überlieferte Gruben, während konkrete Hausgrundrisse bislang gänzlich fehlen. Diese pittoresken Gruben geben dennoch einen ersten, wenn auch fragmentarischen Einblick in die räumliche Organisation der neolithischen Behausungen, lassen aber weiterhin Raum für Interpretationen hinsichtlich des alltäglichen Wohnens und der gesellschaftlichen Strukturen. Die Erkenntnisse zur Wirtschaftsweise sind aufgrund der limitierten Funde nur spärlich. Die einzige eindeutig nachgewiesene Kulturpflanze ist der Emmer, das als grundlegende Nahrungsquelle diente und den Anbau in dieser Epoche markiert. Ergänzend dazu zeugen Knochenfunde von einer intensiven Tierhaltung: Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine wurden domestiziert, was auf eine komplexe Subsistenzstrategie hinweist. Ferner belegt die archäologische Evidenz, dass neben der Landwirtschaft auch die Jagd – insbesondere auf Wildschweine und Hirsche – eine bedeutende Rolle im Nahrungsnetz spielte und somit ein vielseitiges wirtschaftliches Konzept untermauerte.

Bestattungsrituale

Die Bestattungsrituale bieten einen weiteren Einblick in das kulturelle Selbstverständnis der Gaterslebener. Die Toten wurden überwiegend in rechter Hocklage beigesetzt, wobei der Kopf konsequent nach Süden ausgerichtet war – ein Hinweis auf symbolische oder kosmologische Vorstellungen, die den Übergang ins Jenseits begleiteten. Neben diesen Flachgräbern sind vereinzelt Brandgräber dokumentiert, was auf variierende rituelle Praktiken oder möglicherweise unterschiedliche soziale Gruppierungen innerhalb der Gemeinschaft hindeutet.

Insgesamt zeichnen diese Befunde ein Bild einer frühen Kultur, die trotz begrenzter archäologischer Überreste über differenzierte Siedlungs-, Wirtschafts- und Bestattungspraktiken verfügte. Jeder dieser Aspekte offenbart nicht nur die Überlebensstrategien, sondern auch die tief verwurzelten rituellen und sozialen Strukturen, die den Alltag der Gaterslebener prägten und uns heute ein faszinierendes Mosaik neolithischer Lebenswelten präsentieren.

Literatur

- Hermann Behrens: Gräber der Gaterslebener Gruppe vom Rössener Gräberfeld. In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Band 52, 1968, S. 67–80.

- Hermann Behrens: Die Rössener, Gaterslebener und Jordansmühler Gruppe im Mitteldeutschen Raum. Fundamenta A 3, Teil Va. Köln 1972, 270 ff.

- Klaus Kroitzsch: Die Gaterslebener Gruppe im Elb-Saale-Raum. In: Neolithische Studien. Band 2 = Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle. Band 1972/12, 1973, S. 5–126.

- Jan Lichardus: Rössen – Gatersleben – Baalberge. Ein Beitrag zur Chronologie des mitteldeutschen Neolithikums und zur Entstehung der Trichterbecherkulturen (= Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde. Band 17). 2 Bände. Habelt, Bonn 1976, ISBN 3-7749-1303-X.

- Joachim Preuß: Bemerkungen zur Gaterslebener Gruppe in Mitteldeutschland. In: Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte. Band 45, 1961, S. 70–86.

- Christoph Steinmann: Gatersleben (GL). In: Hans-Jürgen Beier, Ralph Einicke (Hrsg.): Das Neolithikum im Mittelelbe-Saale-Gebiet. Eine Übersicht und ein Abriß zum Stand der Forschung (= Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas. Band 4). Beier & Beran, Wilkau-Hasslau 1994, ISBN 3-930036-05-3, S. 85–98.

Jungneolithikum

STECKBRIEF

01

Name

Gaterslebener Kultur

02

Alter

ca. 4.300 – 3.900 v.Chr

(Frühneolithikum der dreistufigen mitteldeutschen Chronologie / Jungneolithikum nach Jens Lüning)

03

Verbreitung

Zentrale Siedlungsgebiete:

- Mittleres Saalegebiet (nördliches Thüringen, südliches Sachsen-Anhalt)

- Region zwischen Harz und Saalemündung

- Sachsen, entlang der Elbe (Umgebung von Riesa)Weitere Funde:

Isolierte Standorte in östlicher Altmark, Jerichower Land und Dresden

Wichtige Fundorte:

- Namensgebender Ort: Gatersleben (Salzlandkreis)

Bedeutendes Gräberfeld: Rössen (Saalekreis)

04

Keramik

Material und Stil:

- Grautonige, meist profilierte Keramik

- Beginnend unverziert, mit zunehmender Profilierung über drei Entwicklungsphasen (nach Klaus Kroitzsch, 1973)

Typische Formen:

- Kugelbecher

- Dreigliedrige becherartige Gefäße

- Bauchknicktöpfe

- Konische Näpfe

- Ösentragende, flaschenartige Gefäße

- Standfußschalen

05

Felsgesteingeräte

Äxte:

- Gedrungen, keilförmig, meist symmetrisch (teilweise trapezförmiger Querschnitt)

- Schaftloch mittig oder nahe dem Nacken positioniert, gewölbte Schmalseiten

Querbeile:

- Trapezförmiger Umriss mit plankonvexem Querschnitt

- Seiten unterschiedlich stark gekrümmt, Nacken leicht gerundet oder abgeschrägt

- Bogenförmig abgerundete Schneide

Seltenere Formen:

- Flachhacken und flache Schuhleistenkeile (bisher ausschließlich als Grabbeigaben nachgewiesen)

06

Feuersteingeräte

Hauptmerkmale:

- Vorwiegend unretuschierte Geräte

- Rund 60 % der Funde: Klingen und klingenförmige Abschläge

Weitere Typen:

- Klingenkratzer, atypische Abschläge

- Selten: Querschneidige Pfeilspitzen und Bogenschaber

07

Knochen- und Geweihgeräte

Knochenwerkzeuge:

- Geringe Zahl an überlieferten Pfriemen und pfriemartigen Geräten

Geweihwerkzeuge:

- Nachgewiesene Äxte und Hacken aus Hirschgeweih

08

Schmuck

Typische Schmuckgegenstände:

- Ketten, Anhänger, Knöpfe und Armringe

Materialien:

- Kettenbestandteile: Perlen aus Kalkstein, Marmor, seltener Gagat, Hirschzähne sowie deren Kalksteinimitationen

- Bevorzugt scheibenförmig, gelegentlich röhrenförmig

- Anhänger: Natürliche Muscheln, Miniaturbeile

- Knöpfe: Einfache Muschelknöpfe und Doppelknöpfe (aus Muscheln oder Eberzahn)

- Armringe: Aus Marmor

Erste Metallfunde:

- Zwei kleine Kupferblechröllchen (aus Grab 7 des Gräberfelds von Rössen), deren flächendeckende Typizität unklar ist

09

Siedlungen und Wirtschaftsweise

Siedlungsplätze:

Bisher nur über Gruben überliefert; keine erhaltenen Hausgrundrisse

Wirtschaft:

- Pflanzenanbau: Emmer (als einzige nachgewiesene Kulturpflanze)

- Tierhaltung: Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine

- Jagd: Wildschweine und Hirsche

10

Bestattungsrituale

Hauptbestattung:

Beisetzung in rechter Hocklage, mit dem Kopf nach Süden, in Flachgräbern

Variante:

Vereinzelt Brandgräber

Thanks very nice blog!

Hello,

thank you so much for your kind message! It’s always a pleasure to hear that people are enjoying the content on prehistoricevolution. I work hard to provide interesting and accurate information, and feedback like yours makes it all worthwhile. I hope you continue to find the blog engaging and informative.

Best regards,

Lydia Bach

Owner & Operator, prehistoricevolution