Die prähistorische Evolution... ca. vor 600.000 bis 200.000 Jahre

Homo heidelbergensis

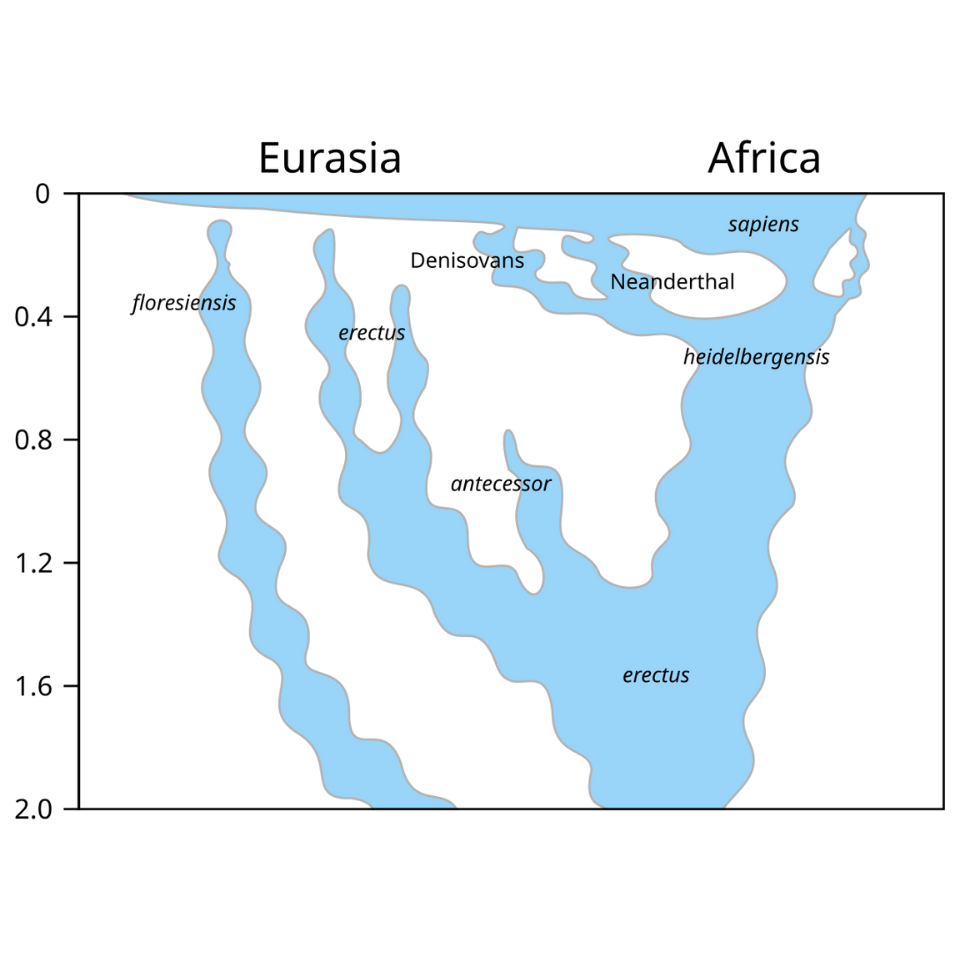

Im Jahr 1908 prägte Otto Schoetensack den Begriff „Homo heidelbergensis“, auch bekannt als „Heidelberger Mensch“. Diese ausgestorbene Spezies der Gattung Homo hinterließ Fossilien, die vorwiegend dem europäischen Mittelpleistozän entstammen und auf ein Alter von 600.000 bis 200.000 Jahren datiert werden. Die evolutionäre Linie des Homo heidelbergensis lässt sich auf Homo erectus zurückführen. Vor etwa 200.000 Jahren entwickelte sich diese Art in Europa zum Neandertaler (Homo neanderthalensis) weiter. Allerdings existieren keine eindeutigen Abgrenzungen zwischen Homo erectus und Homo heidelbergensis oder zwischen Homo heidelbergensis und dem Neandertaler. Diese fließenden Übergänge führen in der paläoanthropologischen Fachwelt zu kontroversen Diskussionen bezüglich der Zuordnung vieler Fossilfunde. Da es keine klare Trennungslinie zwischen Homo erectus und Homo heidelbergensis und Neandertaler gibt, ist die Zuordnung vieler Funde zur einen oder zur anderen Chronospezies bis heute unter Paläoanthropologen – zwischen sogenannten Lumpern und Splittern – umstritten. Einige Wissenschaftler vertreten sogar die Ansicht, dass ein Teil der dem Homo heidelbergensis zugeschriebenen Funde lediglich Varianten des Homo erectus darstellen könnten. Diese Uneinigkeit unterstreicht die Komplexität und Herausforderungen bei der Rekonstruktion der menschlichen Evolutionsgeschichte.

Namensgebung

Die Bedeutung hinter 'Homo heidelbergensis'

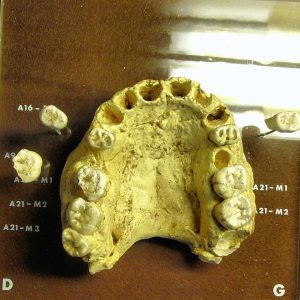

Die Namenswahl für Homo heidelbergensis folgt einer interessanten Tradition in der Paläoanthropologie. Der Gattungsname Homo stammt vom lateinischen Wort für „Mensch“, während das Artepitheton heidelbergensis auf den Fundort nahe Heidelberg verweist. Somit bedeutet Homo heidelbergensis wörtlich „Heidelberger Mensch“. Diese Benennungspraxis geht auf den irischen Geologen William King zurück, der 1864 nach Knochenfunden im Neandertal eine neue Art als Homo neanderthalensis bezeichnete. Otto Schoetensack griff diese Methode 1908 bei der Benennung des Homo heidelbergensis auf. In den folgenden Jahrzehnten setzten weitere Forscher diese Tradition fort. Arthur Smith Woodward prägte den Begriff Homo rhodesiensis, Davidson Black führte Sinanthropus pekinensis ein, und Fritz Berckhemer benannte den Homo steinheimensis. Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald erweiterte die Liste um Meganthropus paleojavanicus, basierend auf Funden auf Java. Die jüngste Ergänzung dieser Reihe ist Homo floresiensis. Interessanterweise blieb der Name Homo heidelbergensis lange Zeit ausschließlich mit dem Unterkiefer von Mauer verknüpft. Erst in den 1980er Jahren, als weitere Fossilien ähnlichen Alters entdeckt und ihre anatomische Verwandtschaft nachgewiesen wurde, erweiterte sich die Verwendung des Begriffs. Der Unterkiefer von Mauer, das Typusexemplar des Homo heidelbergensis, spielt eine zentrale Rolle in der Forschungsgeschichte dieser Art. Seine Entdeckung und Benennung markieren einen wichtigen Meilenstein in unserem Verständnis der menschlichen Evolution.

Unterscheidung und Abgrenzung

Homo heidelbergensis und andere Homo-Arten

Die Entwicklung des Konzepts Homo heidelbergensis ist ein faszinierendes Beispiel für den Fortschritt in der Paläoanthropologie. Chris Stringer legte 1974 den Grundstein, als er bemerkte, dass die Fossilien Petralona 1 und Kabwe 1 sich deutlich von Neandertaler-Funden unterscheiden. 1983 veröffentlichte Stringer eine bahnbrechende Studie, die gemeinsame Merkmale verschiedener Fossilien aufzeigte und Homo heidelbergensis als möglichen gemeinsamen Vorfahren von Neandertalern und modernen Menschen vorschlug. Dies führte zu einer Neubewertung bisheriger Klassifikationen. In den folgenden Jahren kam es zu kontroversen Debatten über die Zuordnung verschiedener Fossilien. Der Neandertaler erhielt den Status einer eigenen Art (Homo neanderthalensis), ebenso wie der moderne Mensch (Homo sapiens). Gleichzeitig wurde die Definition von Homo erectus in Frage gestellt, was zur Einführung von Homo ergaster für bestimmte afrikanische Fossilien führte. Diese Entwicklungen führten zu unterschiedlichen Interpretationen und Benennungskonventionen. Einige Forscher sehen Homo heidelbergensis als Nachfolger von Homo ergaster in Afrika, während andere ihn als europäischen Nachkommen von Homo erectus betrachten. Die Debatte ist bis heute nicht abgeschlossen. Leslie Aiello bezeichnete Homo heidelbergensis sogar als „Papierkorb-Taxon“ und schlug vor, den Begriff auf europäische Fossilien zu beschränken. Andere Vorschläge, wie die Einführung von Homo rhodesiensis für afrikanische Vorfahren des Homo sapiens, haben sich bisher nicht durchgesetzt. Jüngste Vorschläge gehen so weit, das Taxon Homo heidelbergensis komplett abzuschaffen und die entsprechenden Fossilien dem Homo neanderthalensis zuzuordnen. Diese anhaltenden Diskussionen unterstreichen die Komplexität der menschlichen Evolutionsgeschichte und die Herausforderungen bei der Klassifizierung fossiler Hominiden.

Charakteristische Merkmale

Wie sich Homo heidelbergensis von anderen Homo-Arten unterscheidet

Die Erforschung des Homo heidelbergensis liefert faszinierende Einblicke in die Vielfalt und Entwicklung unserer Vorfahren. Eine Studie aus dem Jahr 2022 schätzt, dass vor 560.000 bis 360.000 Jahren in Westeuropa selbst während der Eiszeiten genug Ressourcen für 13.000 bis 25.000 Individuen vorhanden waren. Die meisten Überreste dieser Art bestehen aus Schädel- und Kieferfragmenten. Besonders aufschlussreich sind die Funde aus der Sima de los Huesos in Spanien, wo 28 gut erhaltene Individuen entdeckt wurden. Diese Fossilien, auf etwa 430.000 Jahre datiert, liefern wichtige Informationen über die Anatomie des Homo heidelbergensis. Der Schädel Atapuerca-5, auch „Miguelón“ genannt, gilt als besonders aussagekräftig. Er zeigt charakteristische Merkmale wie einen durchlaufenden Überaugenwulst, einen breiten Nasenrücken und eine vorspringende Schnauzenregion. Das durchschnittliche Gehirnvolumen lag bei etwa 1274 cm³, etwas kleiner als bei Neandertalern und modernen Menschen.

Die Körpergröße wird auf etwa 164 cm geschätzt, mit einem Gewicht zwischen 60 und 80 kg. Interessanterweise zeigen Funde aus der Sima de los Huesos bereits frühe Merkmale der späteren Neandertaler in Zähnen, Kauapparat und Gesichtsknochen, während die Schädelkapsel noch ursprünglichere Merkmale aufweist. Untersuchungen des Unterkieferfragments Arago XXIII aus der Höhle von Arago bestätigen die Verwandtschaft mit dem Unterkiefer von Mauer und belegen die weite Verbreitung des Homo heidelbergensis in Europa. Allerdings weisen Forscher darauf hin, dass die Variabilität der anatomischen Merkmale zwischen 600.000 und 300.000 Jahren vor heute möglicherweise auf die Existenz von zwei verschiedenen Homo-Arten in diesem Zeitraum hindeutet. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Komplexität der menschlichen Evolution und die Herausforderungen bei der genauen Klassifizierung fossiler Hominiden.

Analyse der mitochondrialen DNA

Einblicke in die Abstammung und Evolution von Homo heidelbergensis

Die Analyse mitochondrialer DNA (mtDNA) aus einem etwa 400.000 Jahre alten Oberschenkelknochen aus der Sima de los Huesos sorgte 2013 für Aufsehen in der paläoanthropologischen Forschung. Dieser bahnbrechende Fund lieferte überraschende Einblicke in die genetische Verwandtschaft früher Menschenformen.Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie konnten erfolgreich mtDNA aus dem Femur XIII extrahieren und sequenzieren. Überraschenderweise zeigte diese DNA eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der mtDNA der Denisova-Menschen, die bisher nur aus wenigen Funden im Altai-Gebirge in Sibirien bekannt waren. Basierend auf der molekularen Uhr schätzten die Wissenschaftler, dass die Population, zu der der Besitzer des Oberschenkelknochens gehörte, vor etwa 300.000 Jahren gemeinsame Vorfahren mit den Denisova-Menschen hatte. Diese Entdeckung führte zu neuen Hypothesen über die Evolutionsgeschichte der frühen Menschen. Matthias Meyer, der Leiter der Studie, vermutete, dass die spanische Population des Homo heidelbergensis von einer Vorfahren-Population abstammte, die später sowohl zu den Neandertalern als auch zu den Denisova-Menschen führte. Diese Hypothese erweitert unser Verständnis der komplexen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Menschenformen. Chris Stringer, ein renommierter Paläoanthropologe, schlug vor, dass die als Homo antecessor bezeichneten älteren Funde möglicherweise Kandidaten für diese Vorfahren-Population sein könnten. Diese Überlegung verbindet die genetischen Erkenntnisse mit dem fossilen Befund und eröffnet neue Perspektiven für die Erforschung der menschlichen Evolution. Diese genetischen Daten unterstreichen die Komplexität der menschlichen Evolutionsgeschichte und zeigen, wie eng verschiedene frühe Menschenformen miteinander verwandt waren. Sie verdeutlichen auch die Bedeutung interdisziplinärer Forschung, die Paläontologie, Genetik und Archäologie zusammenführt, um ein umfassenderes Bild unserer Vorfahren zu erhalten.

Kulturelle Errungenschaften

Einblicke in das Leben und die Werkzeuge des Homo heidelbergensis

Die archäologischen Funde, die dem Homo heidelbergensis zugeschrieben werden, offenbaren ein bemerkenswertes Spektrum an Fähigkeiten und kulturellen Errungenschaften dieser frühen Menschenform. Zahlreiche entdeckte Steinwerkzeuge zeugen von ihrer Geschicklichkeit bei der Verarbeitung von Fleisch, Tierhäuten und Holz. Interessanterweise wurden bislang keine Schmuckobjekte gefunden, die auf diese Spezies zurückgeführt werden können. Untersuchungen an Fossilien aus der Sima de los Huesos liefern faszinierende Einblicke in die Lebensweise des Homo heidelbergensis. Kratzer auf den Schneidezähnen deuten darauf hin, dass sie ihre Zähne als eine Art „dritte Hand“ nutzten, um Materialien festzuhalten, während sie diese mit Steinwerkzeugen bearbeiteten. Das Muster dieser Kratzer lässt vermuten, dass die meisten Individuen Rechtshänder waren. In der Höhle von Arago bei Tautavel wurden mikroskopische Analysen der Zahnabnutzung durchgeführt. Die Ergebnisse weisen auf eine hauptsächlich pflanzliche Ernährung hin, ähnlich der von heutigen Jägern und Sammlern. Etwa 80 Prozent ihrer Nahrung bestand aus pflanzlichen Bestandteilen.

Bahnbrechende Entdeckungen wurden im Braunkohletagebau von Schöningen gemacht. Hier fand man Holzspeere und ein Wurfholz, die dem Homo heidelbergensis zugeordnet werden. Diese Schöninger Speere, bis zu 2,5 Meter lang und überwiegend aus Fichtenholz gefertigt, werden auf ein Alter von 300.000 bis 400.000 Jahren datiert. Ihre Bauweise lässt auf eine Verwendung als Wurfspeere schließen. Der Fundort, ein Jagdlagerplatz mit Überresten von mindestens 15 Pferden, belegt die Fähigkeit zur Großwildjagd. Zu sehen sind diese Funde im „Paläon“, Forschungsmuseum in Schöningen.

Einblicke in das Leben und die Werkzeuge des Homo heidelbergensis

Ähnlich bedeutsame Funde stammen vom Fundplatz Bilzingsleben. Neben mutmaßlichen Holzgeräten entdeckte man hier einen Lagerplatz mit einfachen Wohnbauten und einem zentralen, gepflasterten Platz. Ein besonders interessanter Fund ist ein Knochenstück mit regelmäßigen Ritzmustern, das als möglicher Beleg für abstraktes Denken gilt. Die ältesten gesicherten Feuerstellen Europas werden ebenfalls dem Homo heidelbergensis zugeschrieben. Ihr Alter wird auf 270.000 bis 400.000 Jahre geschätzt, wobei eine Feuerstelle am Fundplatz Terra Amata in Frankreich auf etwa 380.000 Jahre datiert wurde. In Südafrika entdeckte man 500.000 Jahre alte Steinartefakte, die als Speerspitzen interpretiert werden. Obwohl sie dem Homo heidelbergensis zugeordnet wurden, ist diese Zuschreibung umstritten, da einige Forscher sie eher dem Homo erectus zurechnen. Ein jüngst gemachter Fund aus Sambia könnte unser Verständnis frühmenschlicher Fähigkeiten revolutionieren. Oberhalb der Kalambo-Fälle wurde eine T-förmige Verbindung zweier Holzbalken entdeckt, deren Alter mittels Thermolumineszenzdatierung auf 476.000 ± 23.000 Jahre bestimmt wurde. Die sorgfältige Bearbeitung der Balken, einschließlich einer U-förmigen Aushöhlung, und der Einsatz von Feuer bei der Herstellung deuten auf hochentwickelte handwerkliche Fähigkeiten hin. Sollte sich die Interpretation bestätigen, wäre dies die älteste bekannte Holzkonstruktion der Welt.

Schöninger Speere jünger als gedacht

aber weiterhin weltweit einzigartig!

Die berühmten Schöninger Speere aus Niedersachsen galten bislang als rund 400.000 – 300.000 Jahre alt. Ein internationales Forschungsteam um Olaf Jöris vom Monrepos-Forschungszentrum hat sie nun neu datiert: Mithilfe der sogenannten Aminosäure-Racemisierung an Süßwasserschnecken, Pferdezähnen und Muschelkrebsschalen wurde ein Alter von etwa 200.000 Jahren ermittelt. Diese Neudatierung verschiebt die Entstehung der Speere in eine spätere Phase der Altsteinzeit und ordnet sie nun dem Neandertaler zu – mit weitreichenden Folgen: Die Funde zeigen, dass bereits zu dieser Zeit komplexe Jagdstrategien und soziale Zusammenarbeit existierten. Die Fundstätte umfasst über 20 hölzerne Waffen, darunter bis zu 2,5 Meter lange Speere, sowie zahlreiche Pferdeknochen, was auf gezielte Jagd hinweist. Trotz des jüngeren Alters bleibt der Rang der Speere bestehen: Unabhängig davon, ob sie 200.000 oder 300.000 Jahre alt sind, handelt es sich laut Studienleiter Jöris weiterhin um die ältesten vollständig erhaltenen Jagdwaffen der Welt. Die weltweit älteste bekannte hölzerne Jagdwaffe ist zwar eine etwa 400.000 Jahre alte Lanzenspitze aus Clacton-on-Sea in Südostengland – jedoch ist diese nur fragmentarisch erhalten. Die Neudatierung ist allerdings nicht unumstritten. Kritiker wie Thomas Terberger und Jutta Winsemann äußern Zweifel an der Methode und verweisen auf mögliche Fehler im geologischen Modell. Dennoch bleibt die Fundstätte von Schöningen ein archäologisches Highlight – und ist weiterhin für die UNESCO-Welterbeliste nominiert.

Die ältesten Fußspuren von Menschen in Deutschland

Ein Blick in die Vergangenheit

Im Herzen Niedersachsens, wo heute die beschauliche Stadt Schöningen liegt, entfaltet sich eine faszinierende Zeitreise in die Urgeschichte der Menschheit. Vor rund 300.000 Jahren, in einer Epoche, die Paläontologen als Mittelpleistozän bezeichnen, erstreckte sich hier eine weite Steppenlandschaft, dominiert von einem imposanten See. Dieser prähistorische Schauplatz, heute eine Schatzkammer für Archäologen, offenbart eine Welt, in der Mensch und Tier in einer längst vergangenen Umwelt koexistierten. Ein internationales Forscherteam unter der Leitung von Flavio Altamura und Nicholas Conard von der renommierten Universität Tübingen und dem Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment hat kürzlich bahnbrechende Entdeckungen gemacht. In einer Studie, veröffentlicht im angesehenen Fachjournal „Quaternary Science Reviews“, präsentieren sie Beweise für die ältesten bisher bekannten menschlichen Fußabdrücke auf deutschem Boden. Inmitten einer Vielzahl von tierischen Spuren entdeckten die Wissenschaftler drei eindeutig menschliche Fußabdrücke. Diese stummen Zeugen der Vergangenheit erzählen eine Geschichte von Frühmenschen – höchstwahrscheinlich Vertreter des Homo heidelbergensis, Vorfahren der Neandertaler – die durch das schlammige Ufer des prähistorischen Sees wateten. Die Analyse der Abdrücke lässt vermuten, dass es sich um eine kleine Gruppe handelte, bestehend aus zwei Jugendlichen und einem Erwachsenen. Altamura spekuliert, dass diese Gruppe möglicherweise auf einem „Familienausflug“ war, auf der Suche nach Nahrung im flachen Wasser des Seeufers. „Je nach Jahreszeit waren rund um den See Pflanzen, Früchte, Blätter, Triebe und Pilze verfügbar“, erläutert der Forscher. Diese Interpretation widerspricht der anfänglichen Vermutung, es könnte sich um eine Jagdgemeinschaft gehandelt haben – eine Annahme, die aufgrund der Anwesenheit von Jugendlichen als unwahrscheinlich gilt.

Doch die menschlichen Spuren sind nur ein Teil des faszinierenden Puzzles, das die Fundstelle Schöningen bietet. Die Forscher entdeckten auch eine Fülle von Tierspuren, die ein lebendiges Bild der damaligen Fauna zeichnen. Besonders beeindruckend sind die Abdrücke ausgestorbener Arten wie der Nashörner der Gattung Stephanorhinus und der gigantischen Elefantenart Palaeoloxodon antiquus. Diese Kolosse der Urzeit, mit einem Gewicht von bis zu 13 Tonnen, hinterließen Fußabdrücke von beachtlichen 27 bis 55 Zentimetern Länge. Die Vielfalt der Spuren deutet darauf hin, dass ganze Herden, bestehend aus Jung- und Alttieren, durch das seichte Wasser des Seeufers zogen. Die Bedeutung von Schöningen für die Paläoanthropologie geht weit über diese jüngsten Entdeckungen hinaus. Seit Beginn der wissenschaftlichen Grabungen im Jahr 1982, initiiert durch den Braunkohletagebau in der Region, hat die Fundstelle immer wieder für Aufsehen gesorgt. Zu den spektakulärsten Funden gehören neun circa 300.000 Jahre alte Holzspeere, eine gleichalte Stoßlanze und ein Wurfstock – allesamt dem Homo heidelbergensis zugeschrieben.

Diese außergewöhnlich gut erhaltenen hölzernen Artefakte, konserviert im feuchten Untergrund des ehemaligen Sees, bieten einzigartige Einblicke in die Jagdtechniken und technologischen Fähigkeiten unserer Vorfahren. Die Entdeckungen in Schöningen revolutionieren unser Verständnis des Mittelpleistozäns und der Lebenswelt des Homo heidelbergensis. Sie zeichnen das Bild einer komplexen Umwelt, in der frühe Menschen nicht nur überlebten, sondern sich als geschickte Jäger und Sammler behaupteten. Die Fußspuren, eingeprägt vor Hunderttausenden von Jahren, verbinden uns auf eine fast greifbare Weise mit unseren entfernten Vorfahren und erinnern uns daran, dass wir nur der jüngste Zweig eines uralten Stammbaums sind. Während die Forschung in Schöningen weitergeht, bleibt die Spannung, welche Geheimnisse dieser außergewöhnliche Ort noch preisgeben wird. Jede neue Entdeckung fügt dem Mosaik der menschlichen Evolutionsgeschichte ein weiteres Stück hinzu und hilft uns, unsere eigene Vergangenheit besser zu verstehen.

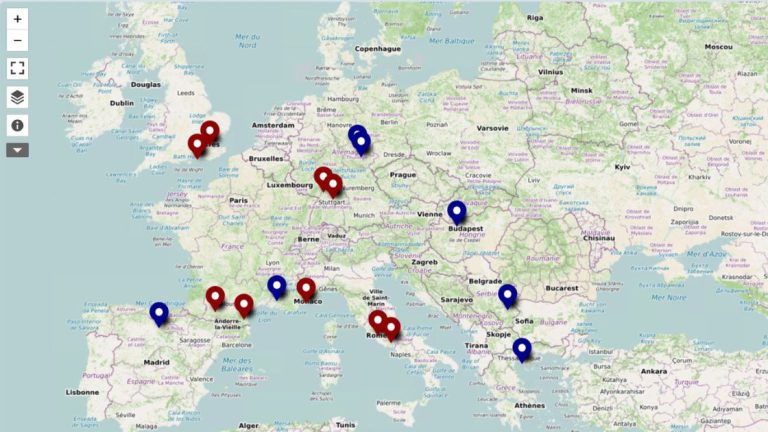

Die archäologische Landkarte des Homo heidelbergensis

Fundorte und Datierungen: Ein faszinierender Einblick in unsere prähistorische Vergangenheit

Die Überreste des Homo heidelbergensis wurden überwiegend in Kalksteinhöhlen, alten Steinbrüchen und, vereinzelt, in ehemaligen Flussbetten entdeckt. Dabei liegen sämtliche Fundorte unter 1000 m Seehöhe und erstrecken sich über weite Teile Europas – von Spanien, Frankreich, England, Deutschland, Ungarn, Italien und Griechenland – sowie über den östlichen Mittelmeerraum mit Funden in Israel und Marokko. In England, wo sich während der eisigen Mittelpleistozän-Phasen Populationen zurückziehen mussten, endete der Aufenthalt dieser Menschenformen vermutlich abrupt. Bereits im Jahr 1907 wurde in einem Steinbruch nahe Weimar-Ehringsdorf ein Unterkiefer entdeckt, gefolgt von Schädelfragmenten im darauffolgenden Jahr – Funde, die heute eindeutig dem Homo heidelbergensis zugeordnet werden. Zu den am besten dokumentierten und datierten Fundstellen, bei denen die Fossilien dieser Spezies als sicher gelten, zählen folgende:

Altersbestimmung durch absolute Datierung

- Sierra de Atapuerca, Sima de los Huesos (Spanien), 600.000 – 400.000 Jahre[52] (Sima del Elefante und Gran Dolina = Homo antecessor)

- Mala-Balanica-Höhle (Serbien), 500.000 – 400.000 Jahre[53]

- Vértesszőlős (Ungarn), 500.000 – 350.000 Jahre

- Bilzingsleben (Thüringen), 400.000 – 300.000 Jahre

- Ehringsdorf (Thüringen), 250.000 – 200.000 Jahre (Neandertaler)

- Tropfsteinhöhle von Petralona (Griechenland), 250.000 – 150.000 Jahre

- Bau de l’Aubesier (Nähe Avignon, Frankreich), 190.000 Jahre

Altersbestimmung durch relative Datierung

- Ceprano (südöstlich von Rom), 880.000 (?) – 460.000 Jahre (= Homo cepranensis)

- Boxgrove Quarry (bei Boxgrove, England), 500.000 Jahre

- Höhle von Arago („Mensch von Tautavel“, Südfrankreich), 450.000 Jahre (siehe Abbildung rechts)

- Steinbruch Thomas (bei Casablanca, Marokko), 400.000 Jahre

- Swanscombe-Schädel (Borough of Dartford, England), ca. 400.000 Jahre (siehe Abbildung rechts)

- Montmaurin (Südfrankreich), 300.000 – 200.000 Jahre

- Zuttiyeh-Höhle (Israel), 250.000 Jahre

- Steinheim an der Murr (Baden-Württemberg), 250.000 Jahre (= Homo steinheimensis)

- Casal de‘ Pazzi (bei Rom), 250.000 – 200.000 Jahre

- Reilingen (Baden-Württemberg), 250.000 – 125.000 Jahre

- Grotte du Lazaret (bei Nizza, Südfrankreich), 200.000 Jahre

Ergänzend ordnete Bernard Wood im Jahr 2008 weitere Fossilien aus China dem Homo heidelbergensis zu, darunter Funde aus Dali (300.000 – 200.000 Jahre), Jinniushan (etwa 200.000 Jahre), Xujiayao (circa 100.000 Jahre) und Yunxian (600.000 – 300.000 Jahre). Andererseits wies Chris Stringer 2012 darauf hin, dass einige dieser Funde, beispielsweise aus Dali, Jinniushan, Yunxian sowie ein Fund aus Narmada in Indien, womöglich den Denisova-Menschen zugeordnet werden sollten. Es gilt jedoch zu bedenken, dass die Bestimmung des exakten Zeitraums, in dem eine fossile Art existierte, stets nur annähernde Angaben zulässt. Dies liegt zum einen an den oft lückenhaften fossilen Belegen und zum anderen an den inhärenten Ungenauigkeiten der Datierungsmethoden, die zu den „von … bis“-Zeiträumen führen. Alle gegenwärtig publizierten Altersangaben bleiben daher vorläufig und könnten sich mit zukünftigen Funden noch verändern.

Homo heidelbergensis

STECKBRIEF

01

Name

Homo heidelbergensis

02

Alter

Fossilien datieren auf ein Alter von 600.000 bis 200.000 Jahren.

03

Entdeckung

1908 von Otto Schoetensack anhand eines Unterkiefers in der Nähe von Heidelberg benannt

04

Evolutionäre Linie

Abkömmling von Homo erectus; entwickelte sich in Europa zum Neandertaler (Homo neanderthalensis).

05

Fossilfunde

Hauptsächlich Schädel- und Kieferfragmente, insbesondere bedeutende Funde aus der Sima de los Huesos, Spanien.

06

Anatomische Merkmale

- Schädel: Durchlaufender Überaugenwulst, breiter Nasenrücken, vorspringende Schnauzenregion.

- Gehirnvolumen: Durchschnittlich 1274 cm³.

- Körpergröße: Etwa 164 cm,

- Gewicht zwischen 60 und 80 kg.

07

Kulturelle Errungenschaften

- Steinwerkzeuge zur Verarbeitung von Fleisch, Häuten und Holz.

- Holzspeere und Wurfholz aus Schöningen, datiert auf 270.000 bis 400.000 Jahre, deuten auf Großwildjagd hin.

- Hinweise auf Feuerstellen und primitive Baukonstruktionen.

08

Genetische Analysen

mtDNA-Analyse aus einem 400.000 Jahre alten Knochen zeigte genetische Ähnlichkeiten mit Denisova-Menschen.

09

Kontroverse Diskussionen

- Uneinigkeit über die Abgrenzung zu Homo erectus und Homo neanderthalensis.

- Diverse Fossilien könnten zu Homo erectus, Homo rhodesiensis, oder einer eigenen Linie gehören.

- Debatte über den Status als „Papierkorb-Taxon“ und mögliche zukünftige Umbenennung.

ALTPALÄOLITHIKUM KULTUREN/ INDUSTRIEN

Gattungen im ALTPALÄOLITHIKUM

Literatur

- Fachliteratur

- Otto Schoetensack: Der Unterkiefer des Homo heidelbergensis aus den Sanden von Mauer bei Heidelberg. Ein Beitrag zur Paläontologie des Menschen. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig 1908 (digitalisiert online) – Gutenberg eText.

- G. Philip Rightmire: Human evolution in the Middle Pleistocene: The role of Homo heidelbergensis. In: Evolutionary Anthropology. Band 6, Nr. 6, 1998, S. 218–227, doi:10.1002/(SICI)1520-6505(1998)6:6<218::AID-EVAN4>3.0.CO;2-6.

- Aurélien Mounier: Is Homo heidelbergensis a distinct species? New insight on the Mauer mandible. In: Journal of Human Evolution. Band 56, Nr. 3, 2009, S. 219–246, doi:10.1016/j.jhevol.2008.12.006.

- Aurélien Mounier: Validité du taxon Homo heidelbergensis Schoetensack, 1908. Dissertation, Université de la Mediterranée (Faculté de Médecine de Marseille), 2009 Zusammenfassung (PDF).

- Chris Stringer: The status of Homo heidelbergensis (Schoetensack 1908). In: Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews. Band 21, Nr. 3, 2012, S. 101–107, doi:10.1002/evan.21311.

- Michael Balter: RIP for a key Homo species? In: Science. Band 345, Nr. 6193, 2014, S. 129, doi:10.1126/science.345.6193.129.

- Laura T. Buck und Chris Stringer: Homo heidelbergensis. In: Current Biology. Band 24, Nr. 6, 2014, R214–R215, doi:10.1016/j.cub.2013.12.048.

- Sheela Athreya und Allison Hopkins: Conceptual issues in hominin taxonomy: Homo heidelbergensis and an ethnobiological reframing of species. In: American Journal of Physical Anthropology. Band 175, Nr. S72, 2021, S. 4–26, doi:10.1002/ajpa.24330.

- Denné Reed: Nomenclature and Taxonomy of Chibanian Hominins. In: PaleoAnthropology. Online-Vorabveröffentlichung vom 7. Februar 2025, Volltext.

- Populäre Darstellungen

- Günther A. Wagner, Karl W. Beinhauer (Hrsg.): Homo heidelbergensis von Mauer. Das Auftreten des Menschen in Europa. HVA, Heidelberg 1997, ISBN 3-8253-7105-0

- Günther A. Wagner et al. (Hrsg.): Homo heidelbergensis. Schlüsselfund der Menschheitsgeschichte. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-8062-2113-8 (die derzeit umfassendste und neueste Darstellung)

- Homo heidelbergensis. 100 Jahre Fundwiederkehr des Unterkiefers von Mauer. Themenheft 2/2007 der Zeitschrift Palaeos – Menschen und Zeiten, hrsg. von „Homo heidelbergensis von Mauer e. V.“ Mauer 2007, ISSN 1863-1630