Die Jordansmühler Kultur – Der letzte Vorhang der Lengyel-Phase im östlichen Mitteleuropa... ca. 4.300–3.900 v. Chr.

Jordansmühler Kultur

Die Jordansmühler Kultur, auch als Jordanów-Kultur bekannt, markiert eine bedeutende jungneolithische Epoche, die den Abschluss der Lengyel-Kultur, konkret der Lengyel IV, in weiten Teilen des östlichen Mitteleuropas einleitet. Schon seit ihrer ersten wissenschaftlichen Definition fasziniert sie Archäologen und Kulturhistoriker gleichermaßen durch ihre komplexen, interregional vernetzten Strukturen. Dabei erstreckt sich ihr Verbreitungsgebiet über Schlesien, Böhmen und Mähren, wobei diese kulturelle Phase einen entscheidenden Wendepunkt im Neolithikum einleitet. Besonders interessant sind die wenigen, aber bedeutenden Siedlungsplätze in Deutschland, die in enger Verbindung mit dem böhmischen Verbreitungsgebiet stehen. Entlang der Elbe, insbesondere im Raum Dresden, lassen sich Spuren dieser Kultur feststellen – ergänzt durch einen zusätzlichen Fundplatz elbabwärts in Wulfen (Sachsen-Anhalt). Diese geografische Verbindung illustriert eindrucksvoll, wie kulturelle Impulse und Migrationen Flusslandschaften überbrücken und regional unterschiedliche Ausdrucksformen hervorbringen. Der Begriff „Jordansmühler Kultur“ wurde bereits 1906 von Hans Seger eingeführt und leitet sich von dem niederschlesischen Fundort Jordansmühl bei Breslau ab – ein Ort, der nach 1945 als Jordanów Śląski (Polen) bekannt ist. Aufgrund der Hauptverbreitungszentren wird zwischen einer schlesischen und einer böhmischen Gruppe unterschieden, was die regional differenzierten Entwicklungen und Eigenheiten dieser Kultur zusätzlich unterstreicht.

Zeitliche Dimensionen der Jordansmühler Kultur

Eine chronologische Einordnung im Kontext der Michelsberger, Trichterbecher- und Baalberger Kulturen

Die Jordansmühler Kultur, ein bedeutendes Kapitel im jungneolithischen Mitteleuropa, entspringt den letzten Ausläufern des Spät-Lengyel-Horizonts, der vornehmlich in Böhmen verortet ist. Innerhalb dieses kulturellen Milieus bildete sich ein Erbe aus, das den Übergang zu neuen gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen markiert. Mit einer Datierung von etwa 4.300 bis 3.900 v. Chr. existiert diese Kulturphase parallel zur Michelsberger Kultur, wodurch ein faszinierendes Zusammenspiel zeitgleich ablaufender Entwicklungen sichtbar wird. Während sich in dieser Epoche unterschiedliche regionale Identitäten herauskristallisieren, gehen die Jordansmühler Funde als Zeugnis eines intensiven kulturellen Austauschs hervor. Direkt im Anschluss an diese Phase treten in Mitteldeutschland die Trichterbecherkultur – oft unter den Bezeichnungen FN C beziehungsweise FN II geführt – sowie die Baalberger Kultur in den Vordergrund. Diese Nachfolgephasen repräsentieren nicht nur technologische und stilistische Innovationen, sondern auch eine tiefgreifende Umstrukturierung der sozialen Ordnungen.

Lebensräume und Kupferinnovationen der

Jordansmühler Kultur

Zwischen Höhensiedlungen und feiner Schmuckkunst

Im Zentrum des Verbreitungsgebiets dominieren eindrucksvolle Höhensiedlungen – exemplarisch ist hier Jevisovice zu nennen –, während außerhalb dieses Kernbereichs lediglich ein einzelner Hausbefund in Wulfen, Landkreis Köthen (Sachsen-Anhalt), belegt ist. Die archäologischen Befunde zeugen von einer differenzierten Siedlungsstruktur, die den regionalen Gegebenheiten und kulturellen Entwicklungen Rechnung trägt. Besonders ist die eigenständige Kupferverarbeitung im nördlichen Mitteleuropa, die in dieser Kulturphase nachgewiesen werden konnte. Anstelle von großtechnischen Gerätschaften stand hier jedoch die Herstellung feiner Schmuckstücke im Vordergrund. So fanden sich kunstvoll gearbeitete Perlen, Anhänger, Spiralarmringe und Brillenspiralen, die das handwerkliche Können und den ästhetischen Anspruch der Jordansmühler Kultur eindrucksvoll widerspiegeln. Diese metallverarbeitenden Pionierleistungen zeugen nicht nur von technischem Fortschritt, sondern auch von einem ausgeprägten Sinn für dekorative Gestaltung, der sich harmonisch in das Gesamtbild der prähistorischen Lebenswelt einfügt.

Bestattungspraktiken und Grabbeigaben in der Jordansmühler Kultur

Rituale des Abschieds

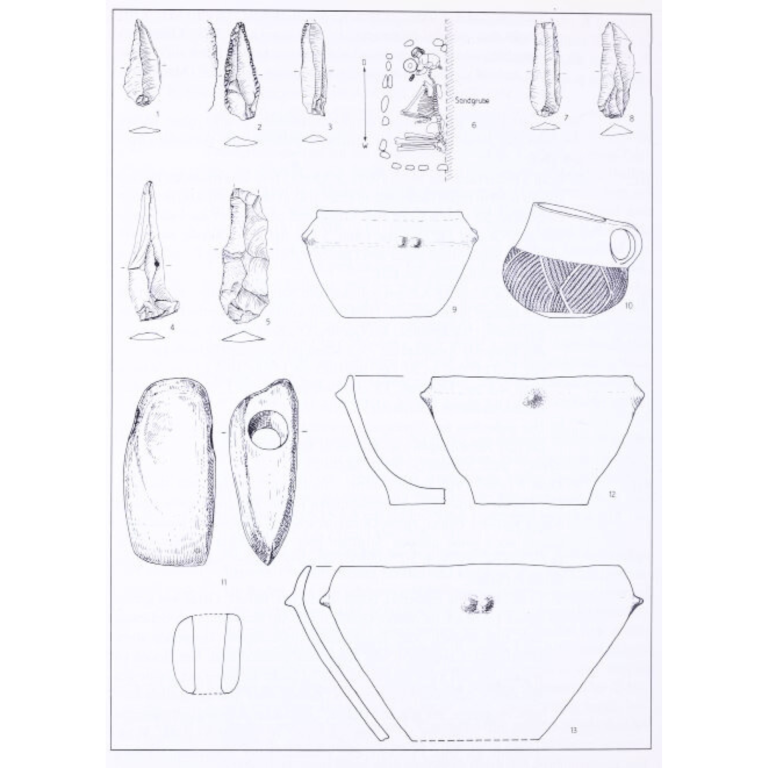

Die Bestattungsrituale dieser Kultur offenbaren ein Bild regional differenzierter Umgangsweisen mit dem Tod. In Schlesien dominieren charakteristische Ost-West-gerichtete Hockergräber, die meist kunstvoll von Steinpackungen umgeben sind. Dabei wird eine besondere Anordnung der Körperseiten deutlich: Frauen werden stets auf der rechten Seite beigesetzt, während Männer auf der linken Seite ruhen – ein Merkmal, das auf tief verwurzelte symbolische Vorstellungen hinweist. Hervorzuheben ist die reichhaltige Ausstattung der Gräber. Häufig findet sich Grabschmuck aus Kupferblech, wobei kunstvoll eingerollte Blechperlen ebenso Beachtung finden wie kupferne Spiralarmringe und doppelt angelegte, brillenförmige Doppelspiralen. Diese metallenen Ornamente, die als Zeichen von Status und Identität gedeutet werden, ergänzen zudem Abschläge aus Feuerstein und zwei bis vier Gefäße, die am Kopfende platziert sind und vermutlich rituellen Charakter besitzen. Im Gegensatz dazu steht in Böhmen die Praxis der Brandbestattung, die auf ganz andere jenseitige Vorstellungen und rituelle Konzepte hindeutet. Diese regional unterschiedlichen Bestattungsformen belegen nicht nur die kulturelle Vielfalt der Jordansmühler Kultur, sondern liefern auch wichtige Hinweise auf die zugrundeliegenden sozialen und spirituellen Strukturen jener Zeit.

Fundberichte, Chronologie und kulturelle Hintergründe einer komplexen Übergangsphase

Archäologische Einblicke in Mitteldeutschlands Frühgeschichte

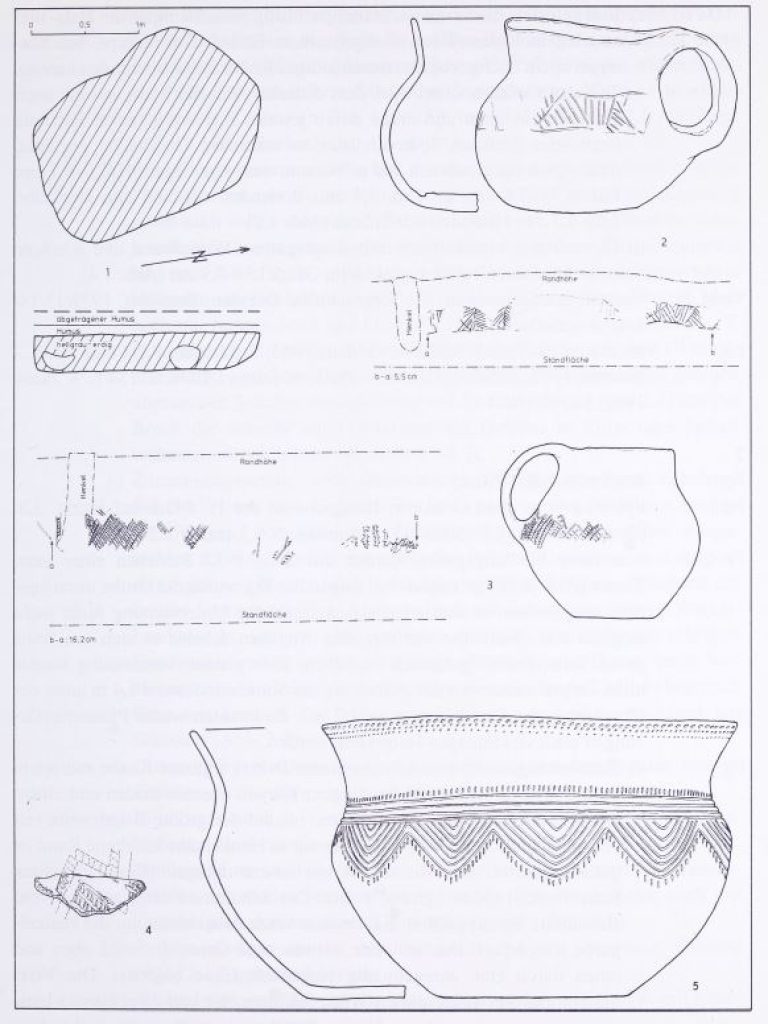

Bereits vor Jahrzehnten machte E. Neustupny auf das Rätsel der Jordansmühler Kultur aufmerksam – ein archäologisches Mysterium, das seither Wissenschaftler in Atem hält. In der Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte (Halle (Saale), 77, S. 41–87, 1995) erläutert Dieter Kaufmann eindrucksvoll die vielschichtigen Befunde, die diese Kultur kennzeichnen, und beschreibt, wie sich diese Funde im Elbe-Saale-Gebiet über den gesamten Entwicklungszeitraum erstrecken . Zunächst beeindruckt die Fülle an keramischen Artefakten, die durch ihre typischen Formen – von doppelkonischen Näpfen und Schiisseln bis hin zu fein strukturierten Tassen und Kannen – bestechen. Unterschiedliche regionale Gruppen, etwa jene aus Dresden-Nickem, Heidenau, Kmehlen und Wulfen, liefern einzigartige Einblicke in die Materialkultur dieser Epoche. Während einige Fundstücke mit präzise gearbeiteten Leiterbanden und waagerechten Ritzlinien verziert sind, präsentieren andere eher schlichte, doch funktional ausgerichtete Formen, was den Wandel von der älteren zur jüngeren Phase der Kultur widerspiegelt .

Ergänzend dazu liefert die Arbeit von J. Liining einen methodisch fundierten Ansatz zur Dreigliederung der kulturellen Entwicklung. Seine Einteilung, die auf stratigraphischen Abfolgen beruht, unterstreicht, dass selbst bei den zahlenmäßig geringeren Funden im Elbe-Saale-Gebiet der gesamte Entwicklungszeitraum abgebildet wird. Ein bemerkenswertes Beispiel ist der Fund aus Kmehlen, dessen Datierung mit 3410 ± 160 v. Chr. einen der ersten absoluten Zeitansätze darstellt und so als Fixpunkt in der Chronologie der Jordansmühler Kultur dient . Die Analyse der Fundmaterialien bietet zudem wertvolle Hinweise auf die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der damaligen Bevölkerung. So belegen beispielsweise emmerartige Kornabdrücke auf Keramiken und der Fund von tierischen Überresten – von Rind bis Ziege – eine Mischwirtschaft aus Ackerbau und Viehzucht. Diese Facetten der wirtschaftlichen Praxis illustrieren nicht nur den Alltag der Menschen, sondern geben auch Aufschluss über den kulturellen Wandel, der den Übergang vom Neolithikum zum Aneolithikum prägte .

Keramische Vielfalt der Jordansmühler Kultur:

Typologien und Befundmerkmale im Detail

Eine tiefgehende Betrachtung der charakteristischen Gefäßformen und ihrer Bedeutung im

Übergang vom älteren zum jüngeren Mittelneolithikum

Im Mittelpunkt der archäologischen Forschung zur Jordansmühler Kultur steht das faszinierende keramische Inventar, das durch eine ausgeprägte Formensprache besticht und zahlreiche technische sowie ästhetische Besonderheiten aufweist. Besonders ins Auge fällt der doppelkonische Napf, auch als doppelkonische Schiissel bezeichnet, der sich durch einen niedrig angesetzten, nach innen geknickten Mundbereich auszeichnet. Häufig schmücken vier applizierte Knubben den Gefäßumbruch und verleihen diesen Objekten nicht nur eine markante Optik, sondern auch einen funktionalen Charakter, der in den Funden aus Dresden-Nickem, Heidenau, Kmehlen und Wulfen eindrucksvoll dokumentiert ist. Darüber hinaus erweitert sich das Spektrum der keramischen Artefakte um kunstvoll gestaltete Fußschalen mit einem doppelkonischen Oberteil, ebenso wie um Kannen und Tassen. Diese Gefäße beeindrucken durch ihre variantenreiche Formgebung und kunstvolle Verzierung – so finden sich exemplarisch waagerechte Ritzlinienbänder oder schmale Leiterbanden, die mit feiner Präzision in den Materialberichten festgehalten wurden. Solche dekorativen Elemente zeugen von einem hohen handwerklichen Können und unterstreichen gleichzeitig den ästhetischen Anspruch der damaligen Keramiker.

Die detaillierte Analyse dieser typologischen Merkmale erweist sich als unerlässlich für die systematische Einordnung der Jordansmühler Kultur in den Übergangshorizont vom älteren zum jüngeren Mittelneolithikum. Unterschiedliche Formvarianten und Verzierungsstile liefern nicht nur wichtige Indikatoren für die chronologische Entwicklung, sondern ermöglichen auch einen fundierten Vergleich mit verwandten Fundgruppen – etwa jener der Schussenrieder Kultur. Durch den Vergleich dieser Keramikreihen lassen sich regionale Besonderheiten herausarbeiten, die sowohl den kulturellen Austausch als auch die differenzierte Entwicklung prähistorischer Gesellschaften in Mitteleuropa eindrucksvoll illustrieren.

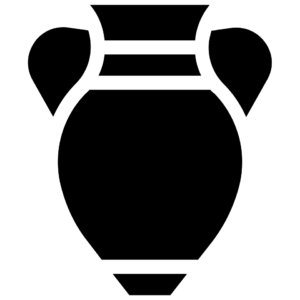

Die Einzigartigkeit der Widderfigur von Jordansmühl

Die tönerne Kleinplastik als herausragendes Symbol der Jordansmühler Kultur in Mitteleuropa

Die tönerne Kleinplastik eines Widders aus Jordansmühl rückt als eines der bedeutendsten Zeugnisse dieser Kultur in den Mittelpunkt archäologischer Aufmerksamkeit. Bereits im Jahre 1925 wurde diese außergewöhnliche Figur aus einer Grube geborgen, die in keinem Zusammenhang mit dem berühmten Gräberfeld steht – ein Umstand, der auf eine eigenständige, rituelle Hinterlegung hinweist. Neben der Figur fanden sich in derselben Fundstelle zwei Gefäßreste sowie ein Messerfragment aus Feuerstein, deren Beifunde die kulturelle Zuordnung zur Jordansmühler Kultur eindeutig untermauern. Die Figur selbst besticht durch ihre vollendete Harmonie und die filigran ausgearbeitete Ornamentik. Der Tierkörper ist kunstvoll mit feinen Ornamentreihen in Schnurverzierung überzogen, was nicht nur die technische Finesse der damaligen Keramiker belegt, sondern auch einen tiefen symbolischen Gehalt vermuten lässt. Jeder einzelne Strich und jede Banderole zeugt von einer intensiven Auseinandersetzung mit Gestaltungsmustern und der Bedeutung tierischer Motive in der prähistorischen Vorstellungswelt. Erstaunlich ist, dass die Figur unversehrt in die Grube gelangte, was darauf hindeutet, dass sie nicht als einfacher Abfall entsorgt wurde, sondern wohl als kostbares Ritualobjekt absichtlich beigesetzt war. Diese bewusste Handlung legt nahe, dass der Widder in der Glaubenswelt der Jordansmühler Kultur eine zentrale Rolle spielte – möglicherweise als Totem, als Symbol für Fruchtbarkeit oder als Ausdruck einer besonderen Verbindung zwischen Mensch und Tier.

Literatur

- Dieter Kaufmann: Archäologische Funde der Jordansmühler Kultur in Mitteldeutschland . In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Band 77, 1995, S. 41–87 (Online).

- Joachim Preuß (Hrsg.): Das Neolithikum in Mitteleuropa. Band 1–3. Beier & Beran, Weissbach 1996–1999. (Die Einzelkulturen werden in Band 2 lexikalisch beschrieben.)

Jungneolithikum

STECKBRIEF

01

Name

Jordansmühler Kultur (Jordanów-Kultur)

02

Zeitliche Einordnung

- Jungneolithisch, ca. 4.300–3.900 v. Chr.

Übergangsphase der Lengyel-Kultur (Lengyel IV) - Parallel zur Michelsberger Kultur;

- Nachfolger: Trichterbecher- (FN C bzw. FN II) und Baalberger Kultur in Mitteldeutschland

03

Geografische Verbreitung

- Hauptgebiet: Östliches Mitteleuropa – Schlesien, Böhmen, Mähren

- In Deutschland: Siedlungen im Raum Dresden und ein einzelner Befund in Wulfen (Lkr. Köthen, Sachsen-Anhalt)

04

Begriff und Ursprung

- Der Begriff wurde 1906 von Hans Seger eingeführt

- Benannt nach dem niederschlesischen Fundort Jordansmühl bei Breslau (heute Jordanów Śląski, Polen)

- Unterscheidung in schlesische und böhmische Gruppen entsprechend den Hauptverbreitungszentren

05

Keramik

Typisch sind doppelkonische Näpfe bzw. Schiisseln mit niedrigem, nach innen geknicktem Mund und vier applizierten Knubben. Ergänzt durch kunstvoll verzierte Fußschalen, Kannen und Tassen (z. B. mit waagerechten Ritzlinienbändern oder schmalen Leiterbanden)

06

Besondere Einzelstücke

Die tönerne Widderfigur aus Jordansmühl, einzigartig in Mitteleuropa, kunstvoll mit Schnurverzierung und vollendeter Gestaltungsharmonie.

07

Gräber

- In Schlesien dominieren Ost-West-gerichtete Hockergräber, meist von Steinpackungen umgeben

- Körperlage: Frauen werden rechts, Männer links beigesetzt

- Ausstattung: Häufig Grabschmuck aus Kupferblech (u.a. eingerollte Blechperlen, kupferne Spiralarmringe, brillenförmige Doppelspiralen), Feuersteinabschläge und zwei bis vier Gefäße am Kopfende

- In Böhmen dominiert hingegen die Brandbestattung

08

Siedlungsstruktur und Metallverarbeitung

- Vornehmlich Höhensiedlungen, wie etwa Jevisovice, prägen das Hauptverbreitungsgebiet

- Außerhalb des Kerngebiets findet sich lediglich ein einzelner Hausbefund (Wulfen, Lkr. Köthen)

- Erste eigenständige Kupferverarbeitung im nördlichen Mitteleuropa

- vor allem in Form von Schmuck (Perlen, Anhänger, Spiralarmringe, Brillenspiralen) statt Großgeräten

Well I sincerely enjoyed reading it. This tip offered by you is very helpful for proper planning.

Thank you so much for your kind words! I’m really glad to hear you found the tip helpful and that it supported your planning process. If you ever have more questions or need further suggestions, feel free to reach out anytime. Wishing you all the best with your plans and I hope your projects go smoothly! 😊 Best regards