Wegbereiterin des Jungneolithikums in Mitteleuropa... ca. 4.400 – 3.500 v.Chr.

Michelsberger Kultur

Die Michelsberger Kultur, oft mit dem Kürzel MK bezeichnet, verkörpert eine entscheidende Phase der neolithischen Entwicklung in Mitteleuropa. Ihren Namen verdankt diese Kultur dem archäologischen Fundort auf dem Michaelsberg bei Untergrombach, der in unmittelbarer Nähe zur nordbadischen Stadt Bruchsal liegt. Dank umfangreicher Ausgrabungen und Radiokohlenstoffdatierungen konnten Experten den Zeitraum dieser Kultur präzise auf etwa 4400 bis 3500 v. Chr. eingrenzen, was ihre bedeutende Rolle im Jungneolithikum unterstreicht. Bereits in den frühen Phasen der neolithischen Transformation traten Vorboten dieser Kultur durch die Rössener Kultur zutage, die als deren unmittelbarer Vorläufer gilt. Im Laufe der Zeit bildete sich ein dynamischer kultureller Wandel heraus, der in der darauffolgenden Trichterbecher– und Wartberg-Kultur seine Fortsetzung fand.

Die Michelsberger Kultur breitete sich als weitreichende Flächenkultur aus – von ihrem ursprünglichen Zentrum im Pariser Becken bis in die süddeutschen Regionen – und prägte damit maßgeblich die archäologische Landschaft Mitteleuropas. Besonders eindrucksvoll sind die Siedlungsschwerpunkte, die sich in der Oberrheinischen Tiefebene, entlang des Mittelrheins sowie im fruchtbaren Kraichgau konzentrierten. Zusätzlich belegen Funde aus Ostbayern nahe der Donau interessante kulturelle Kontakte zur zeitgleich existierenden späten Münchshöfener Kultur, was auf einen regen Austausch und weitreichende Vernetzungen hindeutet. Erstmals gelangte die detaillierte Einteilung dieser Kultur in fünf Stufen (MK I–V) 1967 in die wissenschaftliche Diskussion, als Jens Lüning den stilistischen Wandel der Keramik als maßgebliches Ordnungsprinzip vorstellte. Diese Klassifikation ermöglicht es Archäologen, die vielfältigen sozialen und technischen Entwicklungen innerhalb der Michelsberger Kultur anschaulich nachzuvollziehen und in den größeren Kontext der neolithischen Revolution einzuordnen.

Der Michelsberg bei Untergrombach

Ein Schlüsselknotenpunkt neolithischer Innovation

Eindrücke aus prähistorischer Baukunst und klimatischen Umbrüchen am Rande des Kraichgaus

Der sogenannte Michelsberg – in amtlichen Karten als Michaelsberg geführt – erhebt sich rund vier Kilometer südlich von Bruchsal im Stadtteil Untergrombach und bildet einen markanten Hügel am Rande des fruchtbaren Kraichgaus. Mit einer Höhe von 272,4 m über NN und einem bemerkenswerten Höhenunterschied von 160 m besticht die Anhöhe durch ihre natürliche Verteidigungsposition: Auf drei Seiten wird sie von steilen Abhängen umschlossen, die einst als schützende Barriere dienten. Bereits in den frühen archäologischen Publikationen um 1900 wurde die Namensverkürzung „Michelsberg“ etabliert, obwohl die offizielle Bezeichnung Michaelsberg beibehalten wird. Die ersten prähistorischen Entdeckungen an diesem Ort gehen auf das Jahr 1884 zurück, als Karl August von Cohausen faszinierende Fundstücke ans Licht brachte. Es dauerte nicht lange, bis der Karlsruher Altertumsverein ab 1888 systematische Grabungen durchführte – eine Arbeit, die 1897/98 unter der Leitung von Karl Schumacher fortgesetzt wurde. Auf einer großzügigen Hochfläche von 400 × 250 m wurden bei Weganlagen Überreste einer imposanten Wallanlage entdeckt, die exemplarisch für die Erdwerksarchitektur der Michelsberger Kultur steht. Im Inneren der Anlage fanden sich über 100 Siedlungsgruben, deren Anordnung auf eine dichte und wohlorganisierte Besiedlung hindeutet. Zudem zeugen Reste eines antiken Weges, die im östlichen Bereich erhalten geblieben sind, von einem ausgeprägten Netzverkehr und Mobilitätskonzept der damaligen Gemeinschaft.

Die Bausubstanz bestand überwiegend aus Holzbauten, die durch Lehmverputz veredelt wurden – ein Hinweis auf die handwerkliche Geschicklichkeit der Neolithiker. Bemerkenswert ist, dass an der Anlage keinerlei Zerstörungen oder Anzeichen gewaltsamer Konflikte festgestellt werden konnten. Stattdessen zeugen unversehrte Vorratsreste und der ungestörte bauliche Zusammenhalt davon, dass die Aufgabe des Standortes vermutlich nicht durch äußere Aggressionen, sondern durch nachhaltige Umwelteinflüsse bedingt war. Wissenschaftler vermuten, dass eine langanhaltende Trockenperiode, welche die Bewirtschaftung der Felder erheblich beeinträchtigte, die Bewohner dazu zwang, nach neuen Wasserquellen zu suchen. Dieses Phänomen der Fluktuation – die Aufgabe einer Siedlung als Teil eines dynamischen wirtschaftlichen und sozialen Systems – lässt sich in der vorgeschichtlichen Entwicklung immer wieder beobachten. Abschließend weist die zeitliche Abfolge verschiedener Michelsberger Erdwerke in der Region Bruchsal auf eine kontinuierliche und adaptive Nutzung der Landschaft hin. Diese archäologischen Zeugnisse bieten uns nicht nur Einblicke in die innovative Baukunst und Verteidigungsstrategien einer längst vergangenen Zeit, sondern auch in die komplexen Zusammenhänge zwischen Klima, Wirtschaft und Gesellschaft in der Jungsteinzeit.

Siedlungen und Wirtschaftsweise der Michelsberger Kultur

Rätsel der Erdwerke und metallurgische Überraschungen

Bisher fehlen großflächige Untersuchungen, die ein vollständiges Bild der Siedlungslandschaft der Michelsberger Kultur zeichnen könnten. Die archäologischen Befunde konzentrieren sich vornehmlich auf Erdwerke mit unterbrochenen Gräben, deren charakteristisches Merkmal vor allem in zahlreichen Gruben besteht, jedoch nur selten eindeutige Siedlungsspuren offenbaren. Diese Bauwerke, bei denen der Graben abschnittsweise verläuft, deuten auf eine komplexe Planung hin, deren volle Funktion noch nicht abschließend geklärt werden kann. Exemplarisch für diese Fundgruppe stehen neben dem bekannten Michelsberg auch das Erdwerk von Ilsfeld, die Anlagen in Urmitz und Wiesbaden-Schierstein, der Kapellenberg am Rand des Taunus sowie weitere Erdwerke im Raum Bruchsal. Jedes dieser Standorte erzählt eine eigene Geschichte: Während in Urmitz und Wiesbaden-Schierstein die imposanten Erdstrukturen für eine defensive Nutzung sprechen, legen die Anlagen im Bruchsaler Raum nahe, dass hier ein dicht vernetztes System prähistorischer Siedlungsorganisation vorlag. Die Vielfalt dieser Fundorte unterstreicht, dass die Errichtung der Erdwerke integraler Bestandteil eines weitreichenden wirtschaftlichen und sozialen Gefüges war. Hinsichtlich der metallurgischen Techniken gilt die Michelsberger Kultur bislang als kupferablehnend – eine Eigenschaft, die sie von einigen ihrer Zeitgenossen abzugrenzen schien. Doch vereinzelt liefern Funde, insbesondere aus Klingenberg, überzeugende Belege für eine sporadische Kupferverarbeitung. Diese unerwarteten metallurgischen Spuren werfen neue Fragen auf: Könnten sie auf spezialisierte Handwerkskompetenzen oder interkulturelle Kontakte hinweisen, die über die rein agrarisch geprägte Lebensweise hinausgingen? Solche Erkenntnisse regen dazu an, die technologische Entwicklung und den Austausch in der Jungsteinzeit noch differenzierter zu betrachten.

Fundgut, Keramiken und Alltagskultur

der Michelsberger Kultur

Materielle Zeugnisse zwischen Keramikinnovation, Ackerbau und jagdlichen Aktivitäten

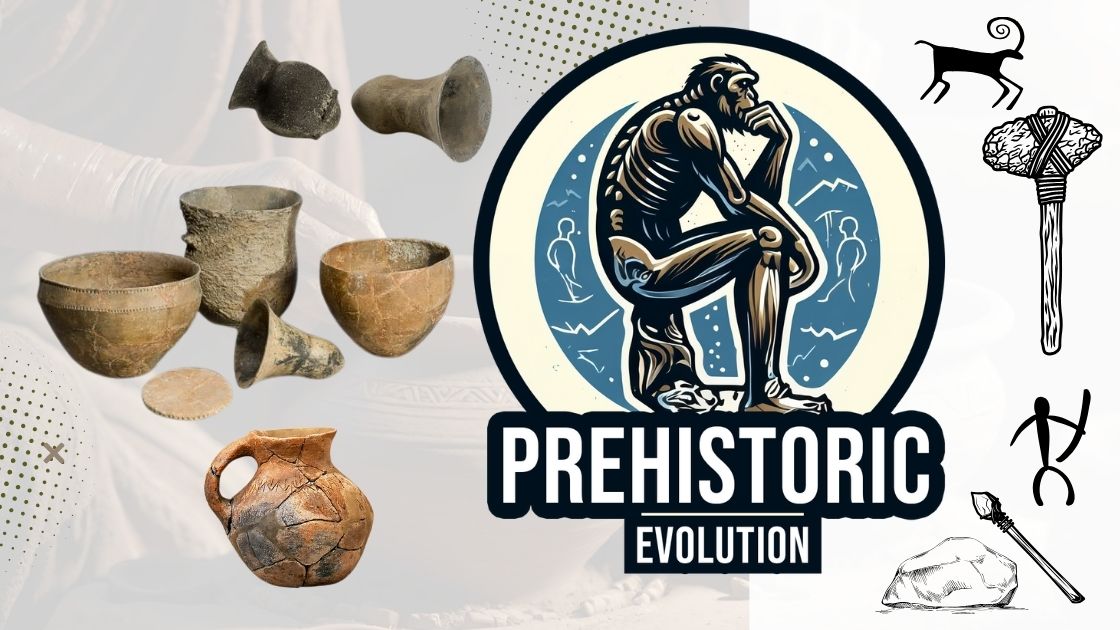

Die Michelsberger Kultur offenbart sich durch ein faszinierendes Fundgut, das einen tiefen Einblick in die Lebensweise der Jungsteinzeit ermöglicht. Besonders markant sind die keramischen Objekte: Spitzbodige, unverzierte Tulpenbecher verleihen den Funden eine schlichte Eleganz, während Schöpfgefäße im charakteristischen Lederstil und die sogenannten Backteller den funktionalen Alltag widerspiegeln. Ergänzt wird dieses Bild durch botanische Reste – etwa Gerste und Emmer –, die den Ackerbau als tragende Säule der Ernährung belegen. Tierische Überreste untermauern zudem die vielfältigen Wirtschaftsaktivitäten: Knochen von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen zeugen von einer intensiven Tierhaltung, während Hundeknochen auf die frühe Domestikation hindeuten. Gleichzeitig dokumentieren Knochen von Hirschen und Füchsen die Bedeutung der Jagd als Ergänzung zur Landwirtschaft. Faszinierende Artefakte, wie die Gefäße und ein Mahlstein aus einem Grab bei Hoheneck (Fundjahr 1936, Landesmuseum Württemberg), stehen exemplarisch für das kulturelle Erbe der Michelsberger Kultur. Ebenso tragen Keramik und Werkzeuge, die im oberen Regal des Westböhmischen Museums in Pilsen (Západočeské muzeum v Plzni) ausgestellt sind, dazu bei, ein umfassendes Bild der materiellen Kultur zu zeichnen.

Wichtige Fundorte, an denen diese beeindruckenden Zeugnisse entdeckt wurden, umfassen:

- Bruchsal „Aue“

- Hofheim

- Ilsfeld

- Klingenberg

- Obereisesheim

- Urmitz

- Venusberg (Bonn)

Jeder dieser Plätze liefert einzigartige Einsichten und unterstreicht die kulturelle Vielfalt sowie die wirtschaftlichen und handwerklichen Fertigkeiten der Michelsberger Kultur.

Bestattungen und Gräber der Michelsberger Kultur

Rätsel ritueller Übergänge

Einblicke in die jenseitigen Praktiken und symbolische Welt der Jungsteinzeit

Die Bestattungen der Michelsberger Kultur stellen im gesamten Verbreitungsgebiet ein äußerst seltenes archäologisches Phänomen dar. Anders als bei der Bandkeramik oder der Rössener Kultur, wo organisierte Gräberfelder dokumentiert sind, wurden systematische Bestattungsstätten bei der Michelsberger Kultur bislang kaum nachgewiesen. Dies erschwert eindeutige Aussagen über die Bestattungssitten jener Zeit. So brachte beispielsweise der Abri des Autours in Belgien, der in den Jahren 1992–1993 ausgegraben wurde, zwei Kollektivgräber zutage. Anhand der Grabbeigaben und Radiokohlenstoffdatierungen – BP (OxA-5838) und BP (OxA-5837) – konnte mindestens eines dieser Kollektivgräber eindeutig der Michelsberger Kultur zugeordnet werden. Bei der Deutung der imposanten Erdwerke hat sich der Fund menschlicher Skelettreste stets als Schlüsselfaktor erwiesen. Oft werden einzelne Knochen oder auch Bündel von Skelettteilen an den Kopfbereichen der Grabenkonstruktionen gefunden. Diese Funde regen an, über rituelle und symbolische Handlungen nachzudenken, die mit der Bestattung und der Ahnenverehrung in Verbindung standen. So lieferten etwa die Ausgrabungen der Siedlung Bruchsal-Aue spannende Erkenntnisse: Hier wurden sechs Gräber mit je einem Einzelinterment sowie zwei Gräber mit Mehrfachbestattungen entdeckt. Auffällig ist dabei das ungewöhnliche Altersprofil der Toten – es finden sich Überreste von Kindern bis zu sieben Jahren sowie von Erwachsenen, die ein Alter von über 50 Jahren erreichten. Die Abwesenheit jüngerer Erwachsener legt nahe, dass diese Körper nicht unmittelbar in die Erde gebettet wurden, sondern vermutlich einer oberirdischen Verwesung (Dekarnation) unterzogen wurden. Es erscheint plausibel, dass die in den Gräben gefundenen Skelettfragmente aus solchen Prozessen resultieren, was auch den gelegentlichen Einzelbefunden in den Grabenfüllungen Rechnung trägt. Besonders faszinierend wirkt ein einzelnes Grab, in dem die Skelette zweier Männer von mehreren Kindern umgeben waren. Diese Anordnung deutet auf einen kultischen Charakter der Grablege hin und lässt Rückschlüsse auf Opferhandlungen und symbolische Deponierungen zu. Ähnliche Praktiken, bei denen Gefäße – möglicherweise ehemals inhaltlich gefüllt – sowie gut erhaltene Mahlsteine und Auerochsenhörner niedergelegt wurden, fanden sich vor allem in den Siedlungen Aue und Scheelkopf. Dabei fiel auf, dass die Hörner sorgfältig vom Schädel getrennt wurden, um sie unversehrt opfern zu können – ein Hinweis auf die besondere Bedeutung der Auerochse, der weit mehr als nur ein Jagdwild war.

In den Erdwerken und Siedlungen wurden insgesamt nur wenige Bestattungen entdeckt. So fanden sich etwa Skelette von Kindern mit angezogenen Beinen in kesselförmigen Gruben, denen als Grabbeigaben Töpfe und Becher beigefügt waren. An anderen Orten beschränkten sich die Funde auf einzelne Skelettreste, wie Schädel und Gliederknochen, was den Verdacht nahelegt, dass Sekundärbestattungen – also die Wiederbehandlung und Umgruppierung der Totenreste – eine gängige Praxis gewesen sein könnten. Ein weiterer faszinierender Fundort ist die Blätterhöhle bei Hagen in Westfalen. Dort wurden 2004 mehrere Skelettreste von Menschen aus der Mittelsteinzeit und Jungsteinzeit geborgen. Radiokohlenstoffanalysen an den Universitäten in Kiel und Oxford datieren die jungsteinzeitlichen Funde auf etwa 3600 v. Chr., was sie eindeutig der späten Michelsberger Kultur zuordnet. Unter den zahlreichen Überresten finden sich Funde von Frauen, Männern und Kindern – darunter ein relativ vollständiges Skelett einer jungen Frau im Alter zwischen 17 und 22 Jahren. In Rosheim, im Dép. Bas-Rhin in Frankreich, wurden jungneolithische Gruben entdeckt, die weitere spannende Einblicke bieten. In einer solchen Grube lag das Skelett einer erwachsenen Frau in Rückenlage: Ihre Positionierung an der westlichen Grubenwand, 60 cm über dem Boden und 30 cm unterhalb der Oberfläche in der Füllung, sowie die stark angezogenen und nach rechts gewendeten Beine, die an einem Mahlstein lehnten, deuten auf eine bewusste und „sorgfältige“ Leichenbehandlung hin. Eine dichte Lehmbrockenlage an der Wand unterhalb des Skeletts verstärkt diesen Eindruck. Das Gemisch aus Scherben, Knochen und Sandsteinfragmenten in der Füllung zeugt von komplexen rituellen Handlungen, während die Verletzung am Schädel – ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand – den Tod der Frau eindeutig als gewaltsam erscheinen lässt.

Kulturelle Fusion im Neolithikum – Genetische Einblicke aus der Blätterhöhle

Subsistenzstrategien und Interaktionsmuster zwischen mesolithischen Jägern und spätneolithischen Bauern

Mit dem Einströmen erster neolithischer Gruppen, namentlich der LBK und der protoneolithischen La-Hoguette-Gruppe, in die traditionellen Lebensräume der mittelsteinzeitlichen Jäger und Sammler begann ein langwieriger Prozess des Nebeneinanders und kulturellen Austauschs. Dieser dynamische Übergang spiegelt sich exemplarisch in den Fundlagen der Blätterhöhle bei Hagen (Westfalen) wider, wo menschliche Skelettreste aus frühmesolithischen sowie jung- bis spätneolithischen Zeiten analysiert wurden. Die Proben, deren Altersbestimmung bereits durch Accelerator Mass Spectrometry (AMS) gesichert war, wurden mittels moderner genetischer Verfahren untersucht – darunter die Polymerase-Kettenreaktion und Next Generation Sequencing (NGS). Für die mesolithischen Individuen offenbarte sich erwartungsgemäß die typische mitteleuropäische mitochondrialen DNA (mtDNA)-Haplogruppenkonstellation, dominiert durch die Haplogruppe U, die charakteristisch für Alt- und Mittelsteinzeitpopulationen ist. Im Gegensatz dazu zeichnete sich das genetische Profil der neolithischen Funde durch eine überraschende Komplexität aus. Insgesamt 18 Proben wurden analysiert: Fast zwei Drittel (12 Proben) wiesen den Haplotyp U5 auf, während sechs Proben dem Haplotyp H und eine einzelne Probe dem Haplotyp J zugeordnet werden konnten.

Radiokohlenstoffdaten ordnen den Haplotyp U in den Zeitraum von 3900 bis 3450 cal BC ein, während die Funde der Haplogruppen H und J zwischen 3700 und 3300 cal BC liegen. Forscher wie Orschiedt et al. deuten diese Ergebnisse dahingehend, dass es zu einer genetischen Durchmischung kam, bei der Frauen aus den mesolithischen Jäger- und Sammlergruppen als Sexualpartnerinnen in den sesshaften neolithischen Gemeinschaften integriert wurden – ein Prozess, der bei den männlichen Vertretern seltener beobachtet wurde. Gleichzeitig legen die Daten nahe, dass Frauen aus den sesshaften neolithischen Populationen sich kaum den mobileren mesolithischen Gruppen anschlossen. Diese geschlechtsspezifische Vermischung illustriert eindrucksvoll, wie soziale und kulturelle Identitäten in prähistorischen Gemeinschaften ausgehandelt wurden. Die Skelettreste aus der Blätterhöhle, die überwiegend der späten Michelsberger Kultur zugeordnet werden, bieten somit nicht nur Einblicke in die Ernährungs- und Subsistenzstrategien, sondern auch in die komplexen sozialen Interaktionen und genetischen Austauschprozesse jener Zeit. Diese Ergebnisse unterstreichen, wie moderne aDNA-Analysen und Stabilisotopenuntersuchungen die vielschichtigen Dynamiken zwischen mesolithischen und neolithischen Bevölkerungsgruppen entschlüsseln können – und damit ein detailliertes Bild des kulturellen Wandels und der menschlichen Interaktion im Übergang zur Sesshaftigkeit zeichnen.

Literatur

- Badisches Landesmuseum (Hrsg.): Jungsteinzeit im Umbruch. Die „Michelsberger Kultur“ und Mitteleuropa vor 6000 Jahren. Katalog zur Ausstellung im Badischen Landesmuseum Karlsruhe 20.11.2010–15.5.2011. Primus Verlag, Darmstadt 2010, ISBN 978-3-534-23782-1.

- Rolf-Heiner Behrends: Ein Weg aus der Jungsteinzeit nachgewiesen? In: Archäologische Nachrichten aus Baden 58, 1998, S. 3–6.

- Christa Grund: Die Michelsberger Kultur: Studien zur Chronologie. (Saarbrücker Studien und Materialien zur Altertumskunde Bd. 12) Habelt, Bonn 2008, ISBN 978-3-7749-3467-2.

- Michael Hassler (Hrsg.): Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. Beihefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Bd. 90. Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 1998, ISBN 978-3-929366-78-5.

- Robert Koch: Das Erdwerk der Michelsbergerkultur auf dem Hetzenberg bei Heilbronn-Neckargartach. (Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, Band 3/1) Theiss, Stuttgart 2005, ISBN 3-8062-1640-1.

- Claudia Nickel: Michelsberger Skelettreste aus Michelsberger Fundzusammenhängen. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 78, 1997, S. 29–195.

- Susanne Reiter, Die Keramik der Michelsberger Grabenanlage von Bruchsal Aue. Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg 65. Theiss, 2002, ISBN 3-8062-1739-4.

- Ute Seidel: Michelsberger Erdwerke im Raum Heilbronn: Neckarsulm-Obereisesheim, „Hetzenberg“ und Ilsfeld Ebene, Lkr. Heilbronn, Heilbronn-Klingenberg „Schloßberg“, Stadt Heilbronn (= Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg. Band 81/1–3). Theiss, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8062-2219-7.

- Ute Seidel: Die Siedlungsstelle von Oberderdingen-Großvillars, Lkr. Karlsruhe. Epirössen und der Beginn der Michelsberger Kultur (= Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg. Band 21). Dr. Ludwig Reichert, Wiesbaden 2022, ISBN 978-3-7520-0647-6.

Jungneolithikum

STECKBRIEF

01

Name

Michelsberger Kultur (MK)

02

Alter

ca. 4400 bis 3500 v. Chr. (Jungneolithikum)

03

Namensursprung und Fundort

Benannt nach dem archäologischen Fundort „Michelsberg“ (amtlich Michaelsberg) bei Untergrombach, rund 4 km südlich von Bruchsal (Nordbaden).

04

Geographische Ausbreitung

Eine weitreichende Flächenkultur, die sich vom Pariser Becken bis in Süddeutschland erstreckte. Siedlungsschwerpunkte fanden sich in der Oberrheinischen Tiefebene, am Mittelrhein und im fruchtbaren Kraichgau – mit der südöstlichsten Fundgruppe in Ostbayern nahe der Donau.

05

Kulturelle Verbindungen

- Vorläufer: Rössener Kultur

- Nachfolger: Trichterbecherkultur und Wartberg-Kultur

06

Keramik und Fundgut

Keramik:

- Spitzbodige, unverzierte Tulpenbecher

- Schöpfgefäße im charakteristischen Lederstil

- Backteller

- Weitere Funde:

- Pflanzliche Rückstände (Gerste, Emmer) als Beleg für Ackerbau

- Tierknochen von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Hunden (Tierhaltung)

- Knochen von Hirschen und Füchsen (Jagd)

- Sporadische Funde zur Kupferverarbeitung (z. B. aus Klingenberg)

07

Siedlungen und Erdwerke

- Typisch sind Erdwerke mit unterbrochenen Gräben, die häufig zahlreiche Siedlungsgruben enthalten, jedoch wenig eindeutige Spuren dauerhafter Siedlungen aufweisen.

- Bedeutende Fundorte: Michelsberg, Ilsfeld, Urmitz, Wiesbaden-Schierstein, Kapellenberg (Taunusrand) sowie der Bereich um Bruchsal.

08

Bestattungskultur

- Gräber sind insgesamt selten, und es existieren keine systematischen Gräberfelder wie in der Bandkeramik oder Rössener Kultur.

- Funde reichen von Einzelbestattungen bis zu Kollektivgräbern (z. B. in der Siedlung Bruchsal-Aue oder dem Abri des Autours in Belgien).

- Auffällig sind rituelle Elemente wie die Dekarnation, sekundäre Bestattungen und spezielle Grabbeigaben (Gefäße, Mahlsteine, Auerochsenhörner).

09

Genetische Erkenntnisse

aDNA-Analysen (z. B. aus der Blätterhöhle bei Hagen) zeigen:

- Mesolithische Individuen: vorwiegend mtDNA-Haplogruppe U

- Neolithische Individuen: komplexere Profile mit Haplotypen U5, H und J

Hinweise auf eine genetische Durchmischung, insbesondere dass Frauen aus mesolithischen Jäger- und Sammlergruppen in neolithischen, sesshaften Gemeinschaften integriert wurden.

Some times its a pain in the ass to read what people wrote but this web site is rattling user pleasant! .

Thank you, that honestly means a lot! I’m really glad you find the site easy and pleasant to read. Making content clear and accessible is always a top priority, so I’m happy the effort shows.Thanks for putting a smile on my face today! Hope you enjoy your time here, and feel free to stick around. 😊“

Best regards