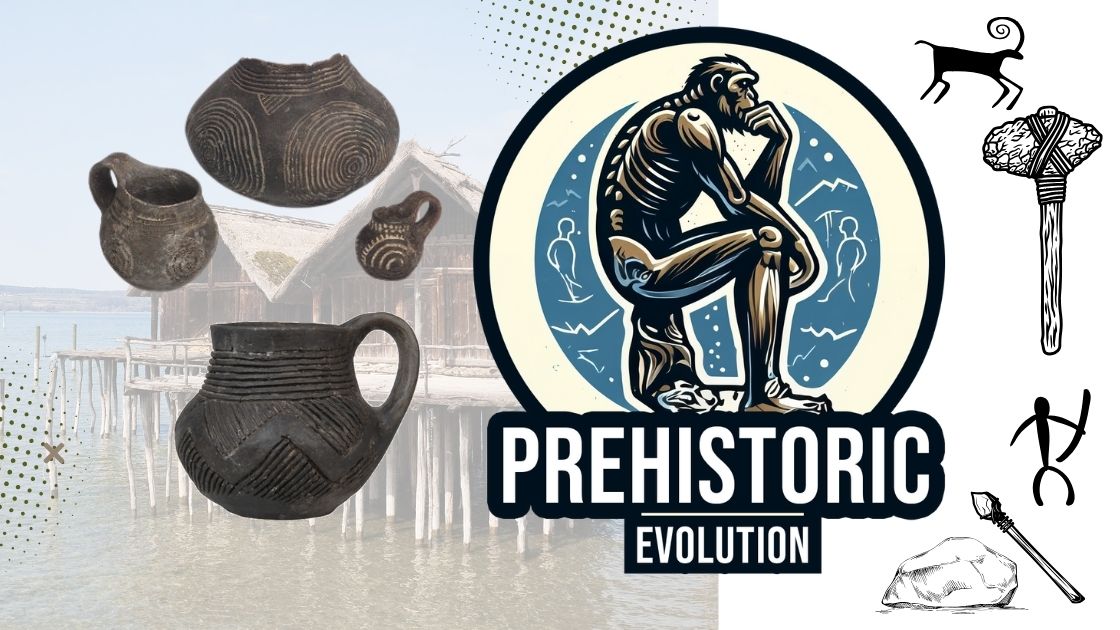

Ein Fenster in die Jungneolithische Welt Prähistorische Pfahlbauten als Zeugnisse früher Lebenskunst... ca. 3.800 – 3.300 v.Chr

Mondseekultur

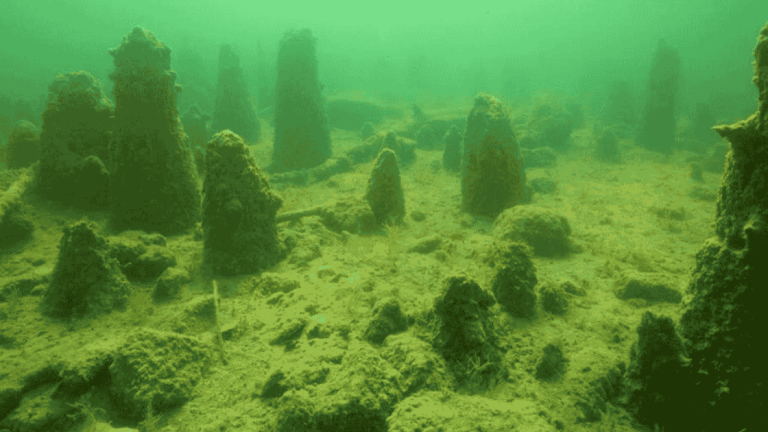

Die Mondseekultur gehört zu den bedeutenden archäologischen Kulturen des Jungneolithikums in Mitteleuropa und entfaltet ihr faszinierendes Erbe in der Region des Salzkammerguts und angrenzender Gebiete. Zwischen etwa 3800 und 3300 v. Chr. prägte diese Kultur das Bild der frühen Sesshaftigkeit und trug wesentlich zur Entwicklung landwirtschaftlicher Lebensweisen bei. In dieser Epoche formierten sich Siedlungen, deren Überreste uns wertvolle Einblicke in die soziale Organisation und bauliche Raffinessen jener Zeit liefern. Bemerkenswert sind insbesondere die prähistorischen Pfahlbauten, die in unmittelbarer Nähe des Mondsees und des Attersees entdeckt wurden. Seit 2011 sind diese Fundstätten Teil der grenzübergreifenden UNESCO-Welterbestätte „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“ und unterstreichen die kulturelle Bedeutung dieser Region für das europäische Kulturerbe. Die archäologischen Funde zeugen von einem innovativen Umgang mit den natürlichen Gegebenheiten: Die Bewohner der Mondseekultur nutzten das Wasser als natürlichen Schutz und integrierten ihre Wohn- und Wirtschaftsgebäude kunstvoll in das Landschaftsbild. Dank intensiver Forschung konnten heute zahlreiche Aspekte des damaligen Alltags, der Technik und der künstlerischen Ausdrucksformen rekonstruiert werden – ein lebendiges Zeugnis für den Einfallsreichtum und die Anpassungsfähigkeit der frühen Bevölkerung.

Forschungsgeschichte der Mondseekultur – Eine Reise durch Entdeckungen und Interpretationen

Von den ersten Freilegungen bis zu kontroversen Deutungen in der Archäologie

Die Entdeckung der Mondseekultur geht auf den Archäologen Matthäus Much zurück, der zwischen 1870 und 1872 am Mondsee die Überreste vorgeschichtlicher Pfahlbauten ans Licht brachte. In diesen frühen Ausgrabungen stieß Much auf eine Fülle materieller Kultur, deren sorgfältige Analyse in Kooperation mit Moriz Hoernes zur Datierung der Siedlungen in das regionale Spätneolithikum bzw. Äneolithikum führte – eine Erkenntnis, die insbesondere durch Untersuchungen an Keramik und Kupferfunden untermauert wurde. Trotz dieser wegweisenden Ergebnisse erfolgte die erste Veröffentlichung der Entdeckungen erst 1927 durch Leonhard Franz und Josef Weninger. Im weiteren wissenschaftlichen Diskurs entwickelte sich rasch eine lebhafte Debatte über den kulturellen Kontext der Mondseekultur. Der angesehene Prähistoriker Paul Reinecke vertrat die Überzeugung, dass eine enge Verbindung zur Altheimer Gruppe besteht, da beide kulturellen Strömungen in den spätneolithischen Kreis eingeordnet werden können. Diese Annahme fand zusätzliche Unterstützung beim Wiener Prähistoriker Richard Pittioni, dem die Ähnlichkeit zu Elementen der Trichterbecherkultur auffiel – was ihn zu der These veranlasste, dass beide Gruppen aus einer gemeinsamen kulturellen Entwicklung hervorgegangen seien.

Gegen diese Interpretation stellte sich Jürgen Driehaus im Jahr 1960, als er die Altheimer Gruppe dem Kulturkomplex des „Nordalpinen Kreises“ im Jungneolithikum zuordnete und die Mondseekultur als eine spätere Erscheinung definierte, deren Anfänge lediglich mit dem Ende von Altheim im Jungneolithikum in Berührung kommen. Als Beleg führte Driehaus unter anderem die Furchstich- und Kerbleistenkeramiken des Salzburger Landes an – eine Hypothese, die auch der deutsche Prähistoriker Hermann Müller-Karpe später befürwortete. Zwischen 1963 und 1968 widmete sich Kurt Willvonseder intensiv der systematischen Erfassung des umfassenden Fundbestandes der Mondseekultur. Angelehnt an die Erkenntnisse R. Pittionis gliederte er die entdeckten Kupferfunde in vier periodisch aufeinanderfolgende Formengruppen, die sich vom Äneolithikum bis in die Urnenfelderkultur erstreckten. Seine Untersuchungen illustrieren, dass sich die Mondseekultur in Oberösterreich aus der Münchshöfener Kultur heraus entwickelte und deutliche Einflüsse der mährisch-niederösterreichischen Trichterbecherkultur erkennbar sind. In einer späteren Phase gelangte zudem die kunstvolle Verzierungstechnik des keramischen Furchenstichs, begleitet von den ersten Metallimporten aus östlichen Regionen, in die Siedlungsgebiete des Salzkammerguts. Aktuelle Forschungen, die auf den Arbeiten von P. Reinecke und R. Pittioni fußen, ordnen der Mondseekultur eine definitive Zeitstellung im Jungneolithikum zu und belegen den engen Zusammenhang zur Altheimer Gruppe. Die Ablösung dieser Kultur durch andere Keramikformen wird an der Station Misling II am Attersee illustriert, wo typische endneolithische Gefäße zusammen mit einem radiokarbondatierten Alter von rund 3000 v. Chr. gefunden wurden.

Materielle Schätze der Mondseekultur

Von kunstvoll verzierten Keramiken bis zu metallurgischen Innovationen

Die materielle Kultur der Mondseekultur offenbart eindrucksvoll die Innovationskraft und den künstlerischen Ausdruck einer Gemeinschaft, die ihre Umwelt mit raffinierten Techniken und vielfältigen Dekorationsformen prägte. Im Zentrum der Keramik stehen insbesondere die Henkelkrüge, die in verzierter und unverzierter Ausführung auftauchen. Häufig besticht ihre birnenförmige Silhouette, die von einem langen, bandförmigen Henkel begleitet wird – oftmals kunstvoll über den Mundsaum des Gefäßes gezogen, was dem Objekt ein dynamisches und zugleich elegantes Erscheinungsbild verleiht. Neben diesen klassischen Krügen zählen Tassen sowie tonnenförmige oder doppelkonische Henkelbecher zu den charakteristischen Keramiktypen der Region. Doch nicht primär die Formgebung, sondern die ausgeprägte Dekorationsweise definiert den sogenannten Mondsee-Typus. Bei den Gefäßen dominieren geglättete Tonüberreste, die hart bis mäßig gut gebrannt wurden und so in grauen bis schwarzen Farbtönen erscheinen. Insbesondere in der endneolithischen und frühbronzezeitlichen Phase ragen die tief eingestochenen, weißen Ornamentmuster hervor, welche mit einer speziellen Kalkinkrustation gefüllt wurden. Dieses kunstvolle Gemenge besteht aus kristallinem, kohlensauren Kalk (Kalkspat), weißer Bergkreide aus den nahegelegenen Mitterweißenbacher Kreidebrüchen sowie abgelöstem Kalk – gebrannt und durch Knochenasche als Bindemittel stabilisiert, wie es bereits der Archäologe Matthäus Much eindrücklich belegte.

Die dekorativen Elemente erstrecken sich über das gesamte Gefäß: Am Hals finden sich umlaufende Linienbänder, die mit hängenden oder stehenden, teils schraffierten Dreiecken und rundlichen Einstempelungen verziert sind. Zudem zieren Punktreihen sowie konzentrische Kreise mit oder ohne radiale Stricheln die Oberflächen, während im Bauchbereich das sogenannte Sonnenmuster – gelegentlich ergänzt durch schraffierte Dreiecke – ein strahlendes Motiv bildet. Weitere Verzierungselemente wie Voluten aus Leiterband, linienbandkeramische Bogenhaken, Girlanden und sogar ein in der Lengyel-Kultur verbreitetes Motiv ineinander gesetzter Winkelhaken unterstreichen die kreative Vielfalt dieser Keramik. Auch der Steinschmuck der Mondseekultur zeugt von einer ausgeprägten handwerklichen Vielfalt. Zu den bedeutsamen Objekten zählen Steinperlen sowie Steinscheiben mit konischer Oberseite und einer markanten v-förmigen Lochung an der Unterseite, deren Durchmesser zwischen zwei und fünf Zentimetern variiert. Die Steinperlen präsentieren sich in einem breiten Spektrum an Formen und Größen – von olivenförmig, doppelkonisch, zylindrisch und oval bis hin zu scheibenförmig –, während sowohl Rohmaterialien als auch Halbfabrikate im Fundmaterial auftauchen. Hierbei werden Bergkristall, Geröll, Graphit, Rötel und fossile Kohle als Ausgangsstoffe genutzt, und ergänzend kamen diverse Steingeräte wie Klopf-, Schleif- und Kochsteine, Netzsenker sowie Reibplatten zum Einsatz.

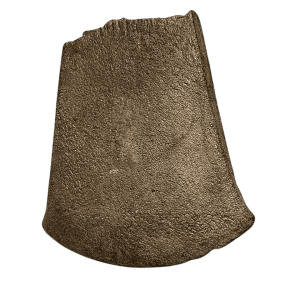

Nicht zu vernachlässigen ist auch die bedeutende metallurgische Ausstattung der Mondseekultur. Ein reichhaltiges Inventar aus Kupfer- und Bronzeobjekten zeugt von einer intensiven Auseinandersetzung mit metallurgischen Prozessen. Neben einer Vielzahl von Schmelzschalen, Gussformen und Gusstropfen, die auf die Herstellung metallener Werkzeuge hindeuten, zählen vor allem Flachbeile des Typus Altheim und Vinca zu den zentralen Funden. Ergänzt werden diese durch Griffplattendolche, Pfrieme mit markantem, vierkantigem Querschnitt, kleine Spiralrosetten sowie Messer mit konvexer Schneide. Metallurgische Untersuchungen, insbesondere an den Flachbeilen, deuten auf einen Zusammenhang mit der ostalpinen Kupfergewinnung hin – der nachgewiesene Arsengehalt verweist auf das nahe der Salzkammergutseen gelegene Kupferabbaugebiet des Mitterberges. Obgleich die Beteiligung der Mondseekultur am untertägigen Abbau noch nicht abschließend geklärt ist, unterstreicht diese Erkenntnis den innovativen Umgang mit Rohstoffen und die Verknüpfung regionaler Ressourcen mit fortschrittlichen Verarbeitungstechniken.

Zeitliche Meilensteine und Naturgewalten – Die Datierung der Mondseekultur

Radiokohlenstoffbefunde, katastrophale Ereignisse und die Rückkehr der Besiedlung

Die strenge chronologische Einordnung der Mondseekultur basiert auf präzisen, kalibrierten Radiokohlenstoffdaten, die einen Zeitraum von etwa 3770 v. Chr. bis 2260 ±90 v. Chr. belegen. Diese exakte Datierung liefert wichtige Hinweise auf den langen und facettenreichen Verlauf dieser prähistorischen Kultur. Ein dramatisches Kapitel in dieser Chronologie markiert das bislang unerklärte, abrupte Ende der Kultur. Im Jahr 2008 stieß der deutsche Geoarchäologe Alexander Binsteiner am Schafberg, nahe des Sees am Mondsee, auf überzeugende Spuren eines vorgeschichtlichen Bergsturzes. Dieser gewaltige Felsabgang – dessen Schüttung heute als natürliche Trennlinie zwischen Mondsee und Attersee, entlang des Laufs der Seeache, wirkt – könnte in Form eines Binnentsunamis die lokale Besiedlung nahezu ausgelöscht haben. Schätzungen zufolge könnten zwischen 50 und 100 Millionen Kubikmeter Blockschutt den Seespiegel des Mondsees um zwei bis vier Meter ansteigen lassen haben. Die verheerenden Folgen dieses Naturereignisses führten zu einem etwa ein Jahrtausend andauernden Zeitraum, in dem die Uferbereiche von Mond- und Attersee offenbar unbewohnt blieben. Erst mit dem Einbruch der Frühbronzezeit zeichnet sich eine vorsichtige Wiederbesiedlung ab. Herausragend in diesem Zusammenhang ist die Station Abtsdorf, die bereits 1977 durch Elisabeth Ruttkay ausgegraben wurde. Die archäologischen Befunde dieser Stätte legten den Grundstein für die so genannte Attersee-Gruppe. Anhand der charakteristischen Keramik lässt sich eine Zuordnung in die frühbronzezeitlichen Phasen A2/B1 nach Reinecke treffen – ein Beleg dafür, dass sich die regionale Kultur in einem neuen Kapitel langsam, aber nachhaltig neu formierte.

Verbreitung der Mondseekultur – Das kulturelle Herz des Ostalpinen Raums

Zwischen Seeufern und Landfunden: Ein interkulturelles Netzwerk

Die Ausdehnung der Mondseekultur erstreckte sich über den gesamten ostalpinen Raum, wobei das oberösterreichische Salzkammergut als pulsierendes Zentrum diente. Insbesondere die Ufer von Mond- und Attersee bildeten den Kern dieses prähistorischen Kulturraums, an denen bereits 1871 der Archäologe Matthäus Much rund 20 Feuchtbodensiedlungen – die berühmten Pfahlbauten – entdeckte. Im Laufe der Zeit wurden diese Wasserstandorte durch ergänzende Landfunde in Ober- und westlichem Niederösterreich sowie im Landkreis Salzburg bereichert. Ein umstritten diskutierter Fundort ist das oberbayerische Auhögl bei Hammerau, dessen kulturelle Einordnung in der Fachliteratur variiert. Diese jungneolithische Siedlung fügt sich jedoch in einen größeren kulturellen Kontext ein, der sich aus der Mondseekultur und der benachbarten Altheimer Gruppe zusammensetzt und den regen Austausch zwischen den prähistorischen Gemeinschaften dieser Region unterstreicht.

Fundorte der Mondseekultur – Ein geografischer und kultureller Überblick

Pfahlbaustätten und weitere archäologische Funde im ostalpinen Raum

Die Fundstellen der Mondseekultur zeichnen ein facettenreiches Bild prähistorischer Besiedlung und kultureller Aktivität. An verschiedenen Orten wurden Pfahlbaureste sowie weitere bedeutende Funde entdeckt, die den kulturellen Einfluss dieser Gruppe im ostalpinen Raum eindrucksvoll belegen.

So präsentieren sich im Gebiet des Mondsees beispielsweise die Standorte Mooswinkel und Scharfling – letzterer beherbergt sogar Funde aus dem 5. Jahrtausend v. Chr. sowie der See am Mondsee selbst. Entlang des Attersees findet man weitere bemerkenswerte Siedlungsreste: Abtsdorf II und III, Attersee, Aufham,Misling I+II, Litzlberg Nord und Süd, Seewalchen und Weyregg I. Diese vielfältigen Fundorte zeugen von einer weitreichenden Präsenz und einem regen Austausch prähistorischer Gemeinschaften.

Erwähnenswert ist auch der Hafnersee in Kärnten – konkret der Bereich Hafnersee Mitte – der in einigen Untersuchungen als möglicher Fundort der Mondseekultur diskutiert wird. Zudem haben der See am Mondsee, Litzlberg Süd und Abtsdorf III den besonderen Status als Teil des UNESCO-Welterbes erlangt, während Abtsdorf I, obwohl bronzezeitlich auf 1500–1000 v. Chr. datiert, ebenfalls in den archäologischen Betrachtungen eine Rolle spielt.

Literatur

- Alexander Binsteiner, Erwin M. Ruprechtsberger: Mondsee-Kultur und Analyse der Silexartefakte von See am Mondsee. In: Linzer Archäologische Forschungen. Sonderheft 35. Linz 2006, S. 1–88.

- Mondsee-Gruppe. In: Joachim Preuß (Hrsg.): Das Neolithikum in Mitteleuropa. Kulturen – Wirtschaft – Umwelt. Vom 6. bis 3. Jahrtausend v. u. Z. Übersicht zum Stand der Forschung. Beier & Beran, Weissbach, Band 2, Teil C Übersicht zu den Kulturen 1998, S. 75–78; u. Band 1–2, Teil B: Übersichten zum Stand und zu Problemen der archäologischen Forschung 1998 S. 344–350 (2. Aufl. 2008, Band 3 Kulturenübersicht, Karten, u. a. 1998 im Schuber, 2008 CD-ROM).

- Elisabeth Ruttkay: Typologie und Chronologie der Mondsee-Gruppe. In: Das Mondseeland. Geschichte u. Kultur. Linz 1981, S. 269–294.

Jungneolithikum

STECKBRIEF

01

Name

Mondseekultur

02

Alter

ca. 3.800 – 3.300 v.Chr

03

Geographische Lage und Verbreitung

- Kerngebiet: Mond- und Attersee im oberösterreichischen Salzkammergut

- Weitere Funde: Ober- und westliches Niederösterreich, Landkreis Salzburg, evtl. Hafnersee in Kärnten

04

Forschungsgeschichte

- Entdecker: Matthäus Much (1870–1872)

- Erste Publikation: Leonhard Franz und Josef Weninger (1927)

- Wichtige Beiträge: Paul Reinecke, Richard Pittioni, Jürgen Driehaus, Hermann Müller-Karpe, Kurt Willvonseder

05

Materielle Kultur

- Keramik:

- Typisch: verzierte und unverzierte Henkelkrüge (häufig birnenförmig mit langem, bandförmigen Henkel), Tassen, tonnenförmige sowie doppelkonische Henkelbecher

- Dekoration: charakteristischer Mondsee-Typus mit Furchstich-Dekoren, tief eingestochenen Ornamentmustern, weißen Kalkinkrustationen unter Verwendung von gebrannter Knochenasche als Bindemittel

- Steinschmuck:

- Fundarten: Steinperlen (verschiedene Formen, z. B. olivenförmig, doppelkonisch, zylindrisch) und Steinscheiben mit konischer Oberseite und v-förmiger Lochung

- Rohmaterialien: Bergkristall, Geröll, Graphit, Rötel und fossile Kohle; diverse Steingeräte (Klopf-, Schleif- und Kochsteine, Netzsenker, Reibplatten)

- Metallverarbeitung:

- Funde: Kupfer- und Bronzegegenstände wie Schmelzschalen, Gussformen, Flachbeile (Typus Altheim und Vinca), Griffplattendolche, Pfrieme, kleine Spiralrosetten und Messerklingen

- Hinweis auf Verbindung: Ostalpine Kupfergewinnung, nahe dem Mitterberg (Aussagen basierend auf metallurgischen Analysen)

06

Kulturelle Besonderheiten

- Enger kultureller Austausch mit der benachbarten Altheimer Gruppe sowie Einflüsse der Trichterbecherkultur

- Innovative Dekorationsmethoden und Nutzung regionaler Rohstoffe

07

Naturereignisse und Chronologie

- Möglicher Kulturbruch: Ein vorgeschichtlicher Bergsturz (Schafberg, 2008) könnte mittels eines Binnentsunamis die Kultur abrupt beendet haben (Schüttung von ca. 50–100 Mio. Kubikmeter, Seespiegelanstieg um 2–4 Meter)

- Nachwirkungen: Etwa ein Jahrtausend unbesiedelte Seeufer; Wiederbesiedlung in der Frühbronzezeit (z. B. Station Abtsdorf, Attersee-Gruppe)

08

UNESCO-Welterbe

Fundorte wie See am Mondsee, Litzlberg Süd und Abtsdorf III sind Bestandteil der grenzübergreifenden Welterbestätte „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“

I like this website its a master peace ! Glad I discovered this on google .

Wow, thank you so much! You just made my day. Calling it a ‚masterpiece‘ is such incredible praise – I’m truly honoured.

I’m also really glad you found me through Google! Welcome, and I hope you enjoy your time here. 😊

All the best