Entstehung, Entwicklung und archäologische Besonderheiten im Donauraum... ca. 4400 bis 3500 v.Chr.

Münchshöfener Kultur

Die Münchshöfener Kultur repräsentiert eine herausragende jungneolithische Gemeinschaft, deren Hauptwirkungsbereich der Donauraum Bayerns ist. Beginnend um 4500 v. Chr. prägte sie die Region bis etwa 3900–3800 v. Chr. Diese Kultur entwickelte sich als ein direkter Ableger der Lengyelkultur, deren Ursprünge im östlichen Mitteleuropa liegen, und manifestierte so eine eigenständige Identität. Archäologische Untersuchungen teilen diese Kultur in drei markante Phasen: eine frühe, eine klassische und ab circa 4250 v. Chr. eine späte Phase – letztere wurde aufgrund der anfangs regional beschränkten Funde vorübergehend als „Facies Wallerfing“ bezeichnet. Jede dieser Phasen offenbart einzigartige Merkmale und Fortschritte in der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Namensgebung der Kultur geht auf die ersten Funde zurück, die zwischen 1874 und 1876 in einer Lehmgrube nahe Münchshöfen, einem Ortsteil der Gemeinde Oberschneiding im Landkreis Straubing-Bogen, entdeckt wurden. Diese frühen archäologischen Entdeckungen legten den Grundstein für das Verständnis der Münchshöfener Kultur und stellten eine bedeutende Verbindung zu den historischen Siedlungsaktivitäten in der Region her. Im Vergleich zu den vorangegangenen Kulturen – namentlich der Stichbandkeramik und der Oberlauterbacher Gruppe – fallen insbesondere die innovativen Siedlungsstrukturen und die differenzierte Nutzung des Raumes ins Auge. Die Münchshöfener Kultur zeichnete sich durch eine deutlich veränderte und fortschrittlichere Herangehensweise an das Bauen und Organisieren von Siedlungen aus, was sie zu einem faszinierenden Studienobjekt für Archäologen und Kulturhistoriker gleichermaßen macht.

Forschungsgeschichte der Münchshöfener Kultur

Von den ersten Entdeckungen bis zu den zentralen Forschungsetappen

Bereits im Jahr 1900 legte der Prähistoriker Paul Reinecke den Grundstein der Forschung, indem er anhand der Funde von Münchshöfen, Glonn sowie in den Höhlen von Etterzhausen und Waltenhofen erstmals den sogenannten „Münchshöfener Typus“ beschrieb. Im darauffolgenden Jahrzehnt betonte Archäologe A. Schlitz, dass der charakteristische Gefäßstil dieses Typus vorwiegend im Kerngebiet Niederbayerns anzutreffen sei. Seine anschließende Einordnung von Ziermustern und Gefäßformen in einen falschen kulturellen Kontext führte jedoch zu anhaltenden Diskussionen in der Fachwelt. Bereits 1913 identifizierte Walther Bremer den Münchshöfener Typus als eine logische Erweiterung und Fortführung der bayerischen Stichbandkeramik – ein Befund, der die Debatte um die kulturelle Entwicklung in der Region nachhaltig belebte. Zwei Jahre später, im Jahr 1915, nutzte Paul Reinecke Fußschalen, um den Münchshöfener Typus als eine Regionalgruppe innerhalb der späten Lengyel-Kultur (Phase IV) zu charakterisieren.

Ein Jahrzehnt später folgte Oswald Menghin mit einer prägnanten und kompakten Beschreibung, die zur weiteren Verfeinerung des kulturellen Verständnisses beitrug. Im Jahr 1927 untermauerte Paul Reinecke seine frühere Terminologie, indem er argumentierte, der Keramik-Komplex sei ein Bestandteil der überregionalen Lengyelkultur und daher nur den Status einer regionalen Gruppe verdient. 1938 erweiterte Werner Buttler das Wissen um diese Kultur, indem er die Keramik der „Münchshöfener Gruppe“ detailliert beschrieb und damit neue Impulse für weitere Untersuchungen setzte. Die umfassendste Materialvorlage, wenn auch auf den Stand bis 1959 begrenzt, lieferte 1976 Lothar Süss in seiner Dissertation „Die Münchshöfener Kultur in Bayern“ – ein Werk, das bis dahinige Erkenntnisse systematisch zusammenfasste. Abschließend bot Karl Böhm 1986 in einem Aufsatz einen facettenreichen Rückblick auf 125 Jahre Forschungsgeschichte rund um Münchshöfen, der einen wertvollen Überblick über die zahlreichen Entwicklungen und Interpretationen in diesem spannenden Forschungsfeld gewährte.

Die facettenreiche Welt der Münchshöfener Keramik

Handwerkliche Vielfalt und künstlerischer Ausdruck in der jungneolithischen Zeit

Ein markantes Merkmal der Münchshöfener Kultur ist die flachbodige Keramik, die sich durch eine beeindruckende Bandbreite an Formen und dekorativen Elementen auszeichnet. An zahlreichen Fundorten lassen sich unterschiedliche Gefäßtypen identifizieren, die von schlichten Bechern bis zu kunstvoll verzierten Modellen reichen. So finden sich becherförmige Gefäße neben den als Pokalgefäße bekannten Hohlfußschalen, die durch ihre spezielle Bauweise auffallen. Zudem zeugen Transportgefäße von praktischer Funktionalität, während die sogenannten Schultergefäße – benannt nach der dekorativen „Schulter“ im oberen Bereich – ein besonderes ästhetisches Highlight darstellen. Weiterhin wurden riesenhafte Vorratsgefäße entdeckt, die wahrscheinlich der Langzeitlagerung dienten, ebenso wie Miniaturgefäße, deren genaue Verwendung bislang im Dunkeln liegt. Ergänzt wird das Repertoire durch Spinnwirtel, diverse Tonobjekte unbekannter Bestimmung und sogar Tonlöffel. Die kunstvollen Verzierungen der Münchshöfener Keramik umfassen fein geritzte Furchenlinien, geometrische Rautensymbole und ausdrucksstarke Menschendarstellungen, die einen faszinierenden Einblick in die Symbolik und den Alltag der damaligen Zeit geben. Die Keramiken bestechen durch hohe Qualität, teils extrem dünnwandig und mit zahlreichen Sonderformen. Ein kleiner Becher mit der Ritzzeichnung zweier Menschen – der sogenannte „Hochzeitsbecher“ – fällt besonders auf, da menschliche Darstellungen damals äußerst unüblich waren. Delia Hurka nennt ihn sogar die bisher einzige figürliche Zeichnung der Münchshöfener Kultur. Häufig wurde der Ton zusätzlich mit Graphit gemagert – ein Material, das nicht immer lokal verfügbar war und oft über weite Strecken transportiert werden musste. Gleichzeitig zeigt sich, dass die handwerkliche Qualität der Keramik im Laufe der Zeit allmählich abnahm, was auf technologische und gesellschaftliche Veränderungen hindeuten könnte.

Geographische Reichweite der Münchshöfener Kultur

Von den sanften Hügeln Bayerns bis zu hochgelegenen Siedlungsorten

Die Münchshöfener Kultur erstreckt sich weit über das Unterbayerische Hügelland hinaus und umfasst bis in das malerische Alpenvorland. Im Süden und Südosten sind bedeutende Siedlungsplätze in den postglazialen Talböden Salzburgs sowie im angrenzenden Linzer Raum belegt, wo archäologische Funde sogar auf eine Durchmischung mit Elementen der Lengyel-Kultur hindeuten. Im weiteren östlichen Verlauf breitet sich die Präsenz dieser Kultur über die Grenzen des Bayerischen und Böhmerwaldes hinweg aus, was ihre weitreichende Besiedlungskraft unterstreicht. Auch im Norden sind herausragende Fundorte dokumentiert: Die Höhlen in Oberfranken, wie etwa die Stempfermühlhöhle und Schäfersteinhöhle, liefern wichtige Erkenntnisse, während der Goldberg am Rand des Nördlinger Rieses als westlichster Nachweis dieser Kultur herausragt. Viele Siedlungen der Münchshöfener Kultur wurden an strategisch gewählten Standorten errichtet. So finden sich zahlreiche Fundstellen auf Flussterrassen, wie in Altenmarkt oder Rinkam, an seichten Bachhängen, beispielsweise in Uttenkofen, oder eingebettet in geschützte Täler – Regionen, die bereits von bandkeramischen und rössener Gruppen besiedelt wurden. Diese kontinuierliche Nutzung lössbedeckter Böden unterstreicht den dauerhaften Bezug der Menschen zu diesen Landschaften. Ergänzt wird das Bild durch hochgelegene Siedlungsplätze, zu denen neben dem erwähnten Goldberg auch der Schlossberg im Mattersee sowie der Salzburger Rainberg zählen.

Siedlungsstrukturen der Münchshöfener Kultur

Architektonische Besonderheiten und Grubenfundtypen

Im Vergleich zu ihren spät- und mittelneolithischen Vorgängern zeigen die Siedlungen der Münchshöfener Kultur eine deutlich geringere räumliche Ausdehnung. Während im Mittelneolithikum noch eindrucksvolle Langhäuser vorherrschten, wurden diese allmählich durch diffusen Pfostensetzungen ersetzt, deren genaue Grundrisse weitgehend im Dunkeln liegen. Bis heute konnten keine vollständigen Gebäude rekonstruiert werden. Es wird spekuliert, dass die Behausungen in einer dreieckigen Bauweise errichtet wurden – eine Annahme, die durch einige Pfostensatzmuster gestützt wird und zudem genetische Verbindungen zur östlichen Lengyel-Kultur nahelegt. Innerhalb der Siedlungen identifizierten Archäologen drei unterschiedliche Grubentypen:

- Typ I – Kreisförmige Gruben:

Diese Gruben präsentieren im Grundriss eine kreisförmige Struktur, während ihre Seitenprofile variabel sind und sich in zylindrische, kegelartige oder bienenkorbförmige Gestalten wandeln. Man vermutet, dass sie als Erdkeller oder Vorratslager, insbesondere zur Aufbewahrung von Getreide, genutzt wurden. Solche Fundstellen wurden beispielsweise in Münchshöfen und Kothingeichendorf entdeckt.

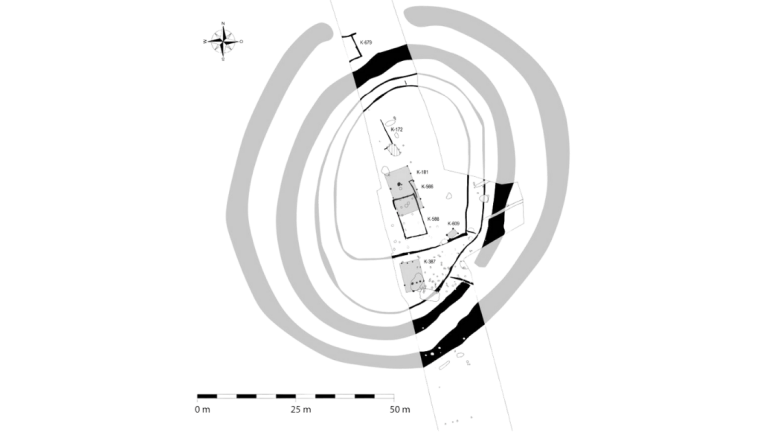

PDF- Doppelkreisgrabenanlage der Münchshöfener Kultur

- Typ II – Rechteckige Gruben:

Charakteristisch für diesen Typ sind die klar abgegrenzten, rechteckigen Formen mit senkrecht verlaufenden Wänden. Trotz variierender Dimensionen und Proportionen werden sie häufig als Überreste von Grubenhäusern interpretiert. Fundorte wie Enzkofen belegen diese Bauweise, was nahelegt, dass einige Siedlungen möglicherweise aus Hofstellen bestanden.

- Typ III – Ovale Lehmentnahmegruben:

Diese Grubenform ist oval und hat ihre Funktion als Quellen für den Abbau von Lehm eindeutig bewiesen. Der gewonnene Lehm diente dann der Herstellung von Hauswänden, -böden und Öfen und unterstreicht so den praktischen Umgang mit natürlichen Ressourcen in der Münchshöfener Kultur.

Rituelle Bestattungen der Münchshöfener Kultur

Von schüchternen Anfängen zu ausgefeilten Bestattungspraktiken

Das Bild der Bestattungsriten in der Münchshöfener Kultur hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Während vor 1980 lediglich sechs Bestattungen bekannt waren, dokumentieren heutige Funde 54 Fundstellen mit 121 individuell differenzierbaren Skeletten. Damit reiht sich die Münchshöfener Kultur – nach der Bandkeramik – als neolithische Gruppe mit den zweitreichsten Bestattungsnachweisen in Bayern ein. Abgesehen von einer einzigen nachgewiesenen Brandbestattung in Mintraching-Tiefbrunn dominieren Einzelbestattungen in Grabgruben, von denen bis 2009 insgesamt 35 belegt sind. Dabei treten neben Einzelbestattungen auch Doppelbestattungen, wie etwa an der Fundstelle Murr, und Mehrfachbestattungen, in denen bis zu sechs Individuen gemeinsam beigesetzt wurden, zutage. Teilbestattungen, bei denen nur einzelne Körperteile gefunden wurden, sind zwar seltener, konnten jedoch in einigen Fällen zweifelsfrei identifiziert werden. Auffällig sind auch sekundäre Bestattungsformen, wie die Funde aus Altdorf-Aich, wo zwei Kinderskelette ohne erkennbaren anatomischen Zusammenhang in Gruben verborgen wurden.

Typische Grabformen der Münchshöfener Kultur umfassen sowohl linke als auch rechte Hockergräber sowie die sogenannten „Rückenstrecker“. Die nach Süden ausgerichteten Hocker, die man oft als Einflüsse der Lengyel-Kultur interpretiert, finden sich auch in der Rössener Kultur des Saalegebietes wieder. Gleichzeitig spiegeln Hockergräber, die ebenfalls in links- und rechtsorientierten Varianten erscheinen, Parallelen zur zeitgleich lebenden Gaterslebener Kultur wider. Bei den östlich-westlich angeordneten Rückenstreckern lassen sich wiederum Bezüge zur Großgartacher Gruppe und der westdeutschen Rössener Kultur feststellen. Ergänzt wird das Bestattungsspektrum durch atypische Totenhaltungen, die häufig als „Verlochungen“ bezeichnet werden. Diese unkonventionellen Bestattungen, bei denen nicht selten nur einzelne Körperteile beigesetzt wurden, deuten auf mögliche Opferungen oder rituelle Tötungen hin und eröffnen faszinierende Einblicke in die komplexen Riten und Glaubensvorstellungen dieser Kultur.

Erdwerke der Münchshöfener Kultur: Zwischen Ritual und Architektur

Innovative Bodenkonstruktionen im Vergleich zur Michelsberger Kultur

Die Erdwerke der Münchshöfener Kultur beeindrucken durch ihre Form und Dimensionen, die eine enge Verwandtschaft zu den Anlagen der Michelsberger Kultur offenbaren. Insbesondere das System unterbrochener Längsgruben, in die auch Bestattungen integriert wurden, steht exemplarisch für die innovative Herangehensweise dieser Gemeinschaft. Im Jahr 2007 wurde an der bisher größten freigelegten Anlage – dem Erdwerk von Riedling in der Gemeinde Oberschneiding – erstmals dieses komplexe Bauprinzip dokumentiert. Interessanterweise war ein vergleichbarer Befund zuvor nur einmal bei einem Erdwerk in Oberhinkofen im Landkreis Regensburg verzeichnet worden. Die markanten Erdbrücken, die in vielfach durchbrochenen Wällen und Gräben sichtbar werden, belegen eindeutig, dass diese Erdwerke nicht primär als Verteidigungsanlagen konzipiert waren. Vielmehr deuten die architektonischen Besonderheiten auf andere kulturelle oder rituelle Funktionen hin, die bis heute spannende Einblicke in das Selbstverständnis und die Lebensweise der Münchshöfener Kultur bieten.

Werkzeugkunst der Münchshöfener Kultur

Seltene Steinfunde und meisterhaft gestaltete Knochenwerkzeuge

In der Münchshöfener Kultur kommen Steinwerkzeuge nur sporadisch zum Vorschein. Wenn sie doch entdeckt werden, dominieren vor allem Silexklingen sowie Steinbeile, die aus Amphibolit gefertigt sind. Diese Funde zeugen von einer gezielten Materialwahl, da der Einsatz von Stein in dieser Periode eher zurückhaltend war. Ergänzt wird das Bild durch eine Vielzahl kunstvoll verarbeiteter Knochenobjekte. Besonders hervorstechend sind dabei präzise gearbeitete Knochenahlen und Schaufeln, die aus robusten Schulterblättern hergestellt wurden. Neben diesen finden sich auch weitere Knochenwerkzeuge, die sowohl praktische Funktionen erfüllten als auch den ästhetischen Anspruch ihrer Schöpfer widerspiegeln.

Literatur

- Ingo Bürger: Neues zur späten Münchshöfener Kultur in Bayern. Archäologisches Korrespondenzblatt 34, 2004, S. 177–192.

- Ludwig Kreiner: Neue Siedlungsbefunde der Münchshöfener Kultur aus dem Landkreis Dingolfing-Landau. In: K. Schmotz (Hrsg.): Vorträge des 16. Niederbayerischen Archäologentages. Rahden/Westf., 1998, S. 41–50.

- Martin Nadler, Andrea Zeeb et al.: Südbayern zwischen Linearbandkeramik und Altheim: ein neuer Gliederungsvorschlag. In: Hans-Jürgen Beier (Hrsg.): Der Rössener Horizont in Mitteleuropa. Beitr. Ur.- u. Frühgesch. Mitteleuropas 6 (Wilkau-Hasslau 1994) S. 127–189.

- Erwin Neumair: Murr – eine bedeutende Zentralsiedlung der jungsteinzeitlichen Münchshöfener Kultur. Archäologie im Landkreis Freising 5, 1996, S. 9–89.

- Lothar Süss: Zur Münchshöfener Gruppe in Bayern. In: Hermann Schwabedissen (Hrsg.): Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. Band Vb, Köln – Wien (Böhlau), 1976, S. 1–121.

Jungneolithikum

STECKBRIEF

01

Name

Münchshöfener Kultur

02

Alter

ca. 4500 v. Chr. – 3900/3800 v. Chr.

03

Region & Verbreitung

Hauptsächlich im Donauraum Bayerns (insbesondere Unterbayern und Bayerisches Alpenvorland), mit Siedlungsfunden auch in den postglazialen Talböden Salzburgs und im Linzer Raum sowie weiter östlich über den Bayerischen und Böhmerwald hinaus. Westlich nachgewiesen am Goldberg am Rande des Nördlinger Rieses.

04

Kulturelle Herkunft

Ableger der Lengyel-Kultur aus dem östlichen Mitteleuropa.

05

Phasen

Unterteilt in frühe, klassische und ab ca. 4250 v. Chr. späte Phase (späte Phase teilweise als „Facies Wallerfing“ bezeichnet).

06

Forschungsgeschichte

Erste Beschreibung 1900 durch Paul Reinecke anhand von Funden in Münchshöfen, Glonn, Etterzhausen und Waltenhofen. Weitere bedeutende Beiträge von A. Schlitz, Walther Bremer, Oswald Menghin, Lothar Süss und Karl Böhm haben das Bild der Kultur stetig erweitert.

07

Keramik

- Charakteristisch: Flachbodige Keramik mit hoher Form- und Verzierungsvielfalt.

- Typen: Becher-, Pokal- (Hohlfußschalen), Transport-, Schultergefäße, riesenhafte Vorratsgefäße, Miniaturgefäße, Spinnwirtel sowie diverse weitere Tonobjekte und Tonlöffel.

- Dekoration: Feingeritzte Furchen, Rautensymbole und Menschendarstellungen; häufig mit Graphit gemagert.

08

Siedlungsbau

Flächenausdehnung: Relativ gering im Vergleich zu spät- und mittelneolithischen Vorgängern. Bausubstanz: Übergang von Langhäusern zu diffusen Pfostensetzungen; bisher keine vollständigen Gebäude rekonstruiert, mögliche Dreiecksbauweise vermutet.

Archäologische Gruben:

- Typ I: Kreisförmige Gruben (z. B. als Vorrats- oder Erdkeller genutzt).

- Typ II: Rechteckige Gruben mit senkrechten Wänden (mögliche Überreste von Grubenhäusern).

- Typ III: Ovale Lehmentnahmegruben (zur Gewinnung von Lehm für Bau und Ofenherstellung).

09

Bestattungsrituale

- Anzahl: Heute 54 Fundstellen mit 121 individuell differenzierbaren Bestattungen (zweitrangig nach der Bandkeramik in Bayern).

- Formen: Einzel-, Doppel- und Mehrfachbestattungen sowie Teil- und Sekundärbestattungen.

- Grabtypen: Linke und rechte Hockergräber sowie „Rückenstrecker“, mit kulturellen Bezügen zur Lengyel-, Rössener- und Gaterslebener Kultur.

- Besonderheit: Auffällige atypische Totenhaltungen („Verlochungen“) deuten auf rituelle oder opfernde Elemente hin.

10

Erdwerke

- Bauprinzip: Unterbrochene Längsgruben, die auch Bestattungen integrierten, vergleichbar mit Anlagen der Michelsberger Kultur.

- Beispiele: Größte Anlage am Erdwerk von Riedling (Oberschneiding) und eine Anlage in Oberhinkofen (Regensburg).

- Funktion: Keine Verteidigungsanlagen, sondern vermutlich rituelle oder anderweitig kulturell motivierte Konstruktionen.

11

Steinwerkzeuge & Knochenartefakte

- Steinwerkzeuge: Relativ selten, u. a. Silexklingen und Steinbeile aus Amphibolit.

- Knochenwerkzeuge: Häufig kunstvoll verarbeitete Objekte wie Knochenahlen, Schaufeln aus Schulterblättern und weitere diverse Werkzeuge.

Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

Thank you from the bottom of my heart for your incredibly kind and thoughtful words. Reading this truly made my day. It means the world to me to know that the content resonates with you so deeply and that you value the perspective shared here. Comments like yours are what keep the passion for writing alive reminding me that thoughtful, clear communication really matters. I’m just glad to have readers like you who care about seeing issues brought to light. You’ve given me a boost of motivation to keep going. Thank you for believing in what I do and for being part of this journey. Hope to see you around here again!

With gratitude and best wishes