Die prähistorische Evolution... ca. 4790 bis 4550 v. Chr.

Rössener Kultur

Die Rössener Kultur gehört zur mittleren Jungsteinzeit Mitteleuropas und erstreckte sich über mehrere Jahrhunderte. Anhand von Radiokarbondaten aus Holzkohle wird ihr Zeitraum auf etwa 4790 bis 4550 v. Chr. bestimmt. Sie entwickelte sich in einem fließenden Übergang aus der Großgartacher Kultur und ging schließlich in die Bischheimer Kultur über. Das Verbreitungsgebiet der Rössener Kultur war weitläufig: Es reichte von Nordost-Frankreich über weite Teile Deutschlands – mit Ausnahme des nördlichen Bereichs der Norddeutschen Tiefebene – bis in die Nordschweiz und nach Österreich. Archäologische Funde belegen, dass sich diese Kultur in mindestens elf heutigen deutschen Bundesländern ausbreitete. Ihren Namen verdankt die Rössener Kultur dem bedeutenden Gräberfeld von Rössen, das sich südlich des gleichnamigen Ortes befindet – heute ein Stadtteil von Leuna in Sachsen-Anhalt.

Die ersten Grabungen fanden zwischen 1882 und 1890 statt, gefolgt von weiteren Untersuchungen im Jahr 1918. Dabei wurden über 100 Gräber entdeckt, die nicht nur der Rössener Kultur zugeordnet werden konnten, sondern auch der Gaterslebener Kultur sowie weiteren zeitgenössischen Gruppen. Geprägt war die Rössener Kultur durch charakteristische Siedlungsstrukturen, Keramikformen und Bestattungsrituale. Ihre Hinterlassenschaften liefern wichtige Einblicke in die Lebensweise der frühen Bauern Mitteleuropas, die bereits Ackerbau und Viehzucht betrieben. Besonders auffällig sind die typischen weitmundigen Gefäße mit rundlichem Boden und die oft kunstvoll verzierten Keramiken, die als Leitfossilien dieser Kultur gelten. Die erstmalige wissenschaftliche Definition dieser Kultur erfolgte im Jahr 1900 durch den Prähistoriker Alfred Götze, der ihr anhand der Funde aus Rössen eine eigenständige Position innerhalb der jungsteinzeitlichen Entwicklung Mitteleuropas zuwies. Seine Forschungen trugen maßgeblich zum Verständnis der kulturellen Entwicklungen dieser Zeit bei.

Hausbau und Siedlungsweise der Rössener Kultur

Langhäuser – Die Architektur der Rössener Siedlungen

Die Siedlungsreste der Rössener Kultur sind bis heute nur spärlich erforscht, dennoch liefern einige Fundorte wertvolle Einblicke in die Lebensweise dieser jungsteinzeitlichen Gemeinschaften. Zu den bedeutendsten Ausgrabungen zählen die Siedlungen von Deiringsen-Ruploh, Bad Homburg, Schöningen-Esbeck sowie der Fundplatz Soest Am Ardey/Rüenstein.

Charakteristisch für die Rössener Kultur waren ihre imposanten Langhäuser, die sich durch eine markante Bauweise auszeichneten. Mit einer Länge von bis zu 65 Metern boten diese Gebäude vermutlich mehreren Kleingruppen gleichzeitig Platz. Der Grundriss war entweder trapezförmig oder schiffsförmig gestaltet, wodurch die Dachlinie wahrscheinlich sanft abfiel. Innerhalb der Häuser lassen sich Spuren von Unterteilungen nachweisen, was auf eine strukturierte Nutzung des Innenraums hindeutet – möglicherweise getrennte Wohn- und Arbeitsbereiche oder individuell genutzte Abschnitte für verschiedene Familienverbände. Während sich frühere jungsteinzeitliche Kulturen, insbesondere die bandkeramischen Gruppen, oft auf kleinere Hausansammlungen konzentrierten, geht der Archäologe Jens Lüning davon aus, dass sich mit der Rössener Kultur erstmals echte Dorfgemeinschaften entwickelten. Dies würde auf eine stabilere und stärker organisierte soziale Struktur hindeuten. Einige dieser Siedlungen waren von Erdwerken umgeben, die möglicherweise als Schutzanlagen oder zur markierten Abgrenzung genutzt wurden. Die Wahl der Standorte zeigt eine gezielte Nutzung fruchtbarer Böden. Die Rössener Siedlungen konzentrierten sich auf Gebiete mit Parabraunerden – nährstoffreiche, gut durchlüftete Böden, die sich besonders für den Ackerbau eigneten. Im Vergleich zur späten Bandkeramik ist jedoch eine Verkleinerung des besiedelten Raumes festzustellen, was auf eine veränderte Wirtschaftsweise oder eine selektivere Nutzung der Landschaft hindeuten könnte. Die wenigen bisher bekannten Siedlungen der Rössener Kultur gewähren faszinierende Einblicke in die Baukunst und Lebensweise dieser Menschen, auch wenn noch viele Fragen zur Organisation und Entwicklung ihrer Dorfgemeinschaften offen bleiben.

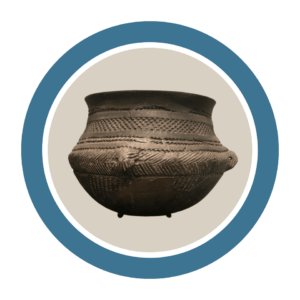

Keramik der Rössener Kultur

Typische Gefäßformen und Dekorationen

Die Keramik der Rössener Kultur zeichnet sich durch eine Vielfalt an Formen und eine kunstvolle Verzierung aus. Zu den typischen Gefäßarten zählen hohe Schüsseln mit Standfuß, kugelförmige Becher, sogenannte Zipfelschalen sowie längliche Schiffchengefäße. Diese Formen dienten vermutlich unterschiedlichen Zwecken – von der Zubereitung und Aufbewahrung von Speisen bis hin zu kultischen oder repräsentativen Zwecken. Die Oberflächen der Keramik sind meist geglättet und erscheinen in erdigen Farbtönen wie Braun, Rotbraun, Dunkelbraun oder Grauschwarz. Die dunkleren Färbungen könnten durch gezielte Brenntechniken erzielt worden sein, bei denen der Sauerstoffanteil im Brennprozess kontrolliert wurde. Ein charakteristisches Merkmal der Rössener Keramik ist die kunstvolle Verzierung. Besonders auffällig sind mit weißer Paste ausgelegte Muster, eine Technik, die als Inkrustation bezeichnet wird.

Diese Kontrastwirkung hebt die dekorativen Elemente deutlich von der dunklen Grundfarbe der Gefäße ab. Zu den häufigsten Motiven zählen der sogenannte Geißfußstich, eine Doppelstich-Technik, sowie furchenartige Einstiche und Stempeleindrücke. Die feine Verzierung verleiht den Gefäßen nicht nur eine ästhetische Qualität, sondern könnte auch kulturelle oder symbolische Bedeutungen gehabt haben. Die kunstvolle Gestaltung und technische Raffinesse der Rössener Keramik verdeutlichen den hohen handwerklichen Standard dieser jungsteinzeitlichen Kultur. Sie bieten zudem wertvolle Anhaltspunkte für die Verbindungen zu benachbarten Kulturgruppen und deren Austausch von Techniken und Stilrichtungen.

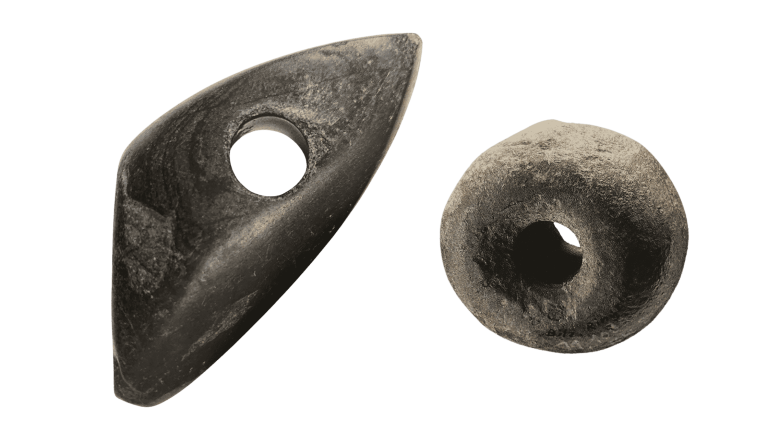

Steingeräte der

Rössener Kultur

Werkzeuge und Waffen – Der technologische Fortschritt

Das Steingeräte-Inventar der Rössener Kultur zeigt deutliche Parallelen zur vorangegangenen Bandkeramik, insbesondere im Bereich der Klingenindustrie mit ihren charakteristischen pyramidalen Abschlagkernen. Dennoch lassen sich signifikante Veränderungen in der Wahl der Rohmaterialien feststellen: Während in der Bandkeramik vor allem Rijckholt-Feuerstein dominierte, setzte sich in der Rössener Kultur zunehmend der gebänderte Plattenhornstein vom Typ Abensberg-Arnhofen durch. Dieser Rohstoff stammt aus dem heutigen Bayern und weist eine markante, schichtartige Struktur auf, die ihn für die Herstellung von Klingen und Werkzeugen besonders geeignet machte. Neben den für die Steinzeit typischen Abschlag- und Klingenwerkzeugen spielten auch Geräte aus Felsgestein eine bedeutende Rolle. Besonders charakteristisch für die Rössener Kultur ist der durchbohrte hohe Breitkeil, ein massives Werkzeug, das vermutlich als Hack- oder Spaltgerät diente. Daneben fanden sich auch undurchbohrte Beile sowie Dechsel, also Querbeile, die zum Bearbeiten von Holz verwendet wurden. Die Veränderungen im Rohmaterial sowie die spezifischen Formen der Steingeräte deuten auf eine Weiterentwicklung handwerklicher Techniken hin und spiegeln möglicherweise neue wirtschaftliche oder ökologische Anpassungen wider. Die Wahl des Plattenhornsteins könnte auf veränderte Handelsrouten oder bevorzugte Materialeigenschaften zurückzuführen sein, während die typischen Breitkeile und Querbeile auf eine zunehmende Bedeutung der Holzbearbeitung und landwirtschaftlichen Tätigkeit innerhalb der Rössener Gemeinschaften hindeuten.

Bestattungssitten der Rössener Kultur

Hockerbestattungen – Die vorherrschende Grabform

Die Bestattungssitten der Rössener Kultur weisen charakteristische Merkmale auf, die sich von vorhergehenden Traditionen unterscheiden. Der überwiegende Teil der Toten wurde als ostorientierte Rechtshocker beigesetzt. Dabei lagen die Verstorbenen auf der rechten Körperseite mit angezogenen Beinen und dem Kopf in Richtung Osten – eine Körperhaltung, die in verschiedenen neolithischen Kulturen zu finden ist und möglicherweise mit religiösen Vorstellungen oder kosmischen Symboliken in Verbindung stand. Die Gräber waren in der Regel zwischen 40 und 160 cm tief in die Erde eingelassen und wurden teilweise mit Steinplatten bedeckt, was auf eine bewusste Schutzfunktion oder eine rituelle Bedeutung hindeuten könnte. Über die genaue Form und Größe dieser Gräber ist jedoch wenig bekannt, da viele Fundstellen nur unzureichend dokumentiert oder ausgegraben wurden.

Während Erdbestattungen als typisch gelten, ist die Rolle von Brandbestattungen in der Rössener Kultur umstritten. Einige Funde lassen darauf schließen, dass der Leichenbrand sowie die Asche des Scheiterhaufens in Brandgrubengräbern gesammelt wurden. In diesen Gräbern wurden auch unverbrannte Beigaben neben der Asche niedergelegt, was darauf hindeutet, dass bestimmte rituelle Praktiken unabhängig von der Bestattungsart beibehalten wurden. Zu den häufigsten Grabbeigaben zählen keramische Gefäße, darunter Fußbecher, Kugelbecher, Ösenbecher, Schalen, Schüsseln, Ösentassen, Flaschen, Amphoren, Kannen und Wannen. Neben der Keramik fanden sich auch Gegenstände aus Stein, wie Kalksteinringe, Steinbeile und Feuersteinklingen, sowie Tierknochen, die möglicherweise als rituelle Opfergaben oder symbolische Speisebeigaben dienten. Die Bestattungspraktiken der Rössener Kultur bieten wertvolle Einblicke in ihre religiösen Vorstellungen und sozialen Strukturen. Die sorgfältige Auswahl und Platzierung der Grabbeigaben deutet darauf hin, dass den Verstorbenen ein bestimmter Status oder eine spirituelle Bedeutung zugeschrieben wurde, deren genaue Interpretation jedoch weiterhin Gegenstand der archäologischen Forschung ist.

Zeitlich und räumlich nahe Kulturen

Die Rössener Kultur und ihre Nachbarn

Die Rössener Kultur entwickelte sich aus der vorangegangenen Linienbandkeramik, jedoch nicht als direkte Fortsetzung. Stattdessen fand der Übergang über mehrere Zwischenstufen statt, darunter die Hinkelstein-, Großgartach- und Planig-Friedberg-Kultur. Bemerkenswert ist, dass die meisten Siedlungen der Rössener Kultur nicht auf älteren bandkeramischen Dörfern errichtet wurden, sondern an neuen Standorten entstanden. Dies deutet darauf hin, dass die kulturelle Entwicklung nicht nur eine allmähliche Transformation, sondern auch eine räumliche Neuorientierung beinhaltete. Zeitlich überschneidet sich die Rössener Kultur mit anderen Gruppen des Jungneolithikums, insbesondere mit der bayerischen Oberlauterbach-Gruppe sowie der jüngeren Stichbandkeramik. Diese parallelen Entwicklungen lassen auf komplexe kulturelle Interaktionen und regionale Variationen schließen. Im Südwesten Deutschlands und in der Nordschweiz wurde die Rössener Kultur allmählich von den sogenannten Poströssener Gruppen abgelöst. Zu diesen gehören die Wauwil- und Bischoffingen-Leiselheim/Straßburg-Gruppe (früher als Linsenkeramik bezeichnet), die Bischheimer Kultur, die Phase Goldberg III sowie die Aichbühler Kultur. In Mitteldeutschland folgte auf die Rössener Kultur (möglicherweise mit einer zeitlichen Lücke) die Gaterslebener Kultur, eine regionale Variante der in Tschechien, Polen, Österreich und Ungarn verbreiteten Lengyel-Kultur. Die bayerische Entsprechung der Lengyel-Kultur ist die Münchshöfener Kultur, die dort ab etwa 4400 v. Chr. nachweisbar ist. Den endgültigen Abschluss der Rössener Kultur bildet der Übergang zur Baalberger Kultur, welche als die älteste Gruppe der Trichterbecherkulturen gilt. Diese markiert den Beginn einer neuen Phase im europäischen Neolithikum, in der sich andere Wirtschafts- und Sozialstrukturen etablierten. Die Vielfalt an zeitgleichen und nachfolgenden Kulturen zeigt, dass das mitteleuropäische Neolithikum von einer dynamischen kulturellen Entwicklung geprägt war, in der Gruppen nicht isoliert existierten, sondern sich durch Migration, Austausch und Anpassung ständig veränderten.

Literatur über die Rössener Kultur

- Hans-Jürgen Beier (Hrsg.): Der Rössener Horizont in Mitteleuropa (= Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas. Band 6). Beier & Beran, Wilkau-Hasslau 1994, ISBN 3-930036-04-5.

- Jens Ehrhardt: Rössener Kultur. In: H.-J. Beier und R. Einicke (Hrsg.): Das Neolithikum im Mittelelbe-Saale-Gebiet. Eine Übersicht und ein Abriß zum Stand der Forschung. Verlag Beier & Beran. Wilkau-Hasslau 1994, 67-83, ISBN 3-930036-05-3.

- Joachim Preuß: Das Neolithikum in Mitteleuropa. Kulturen-Wirtschaft-Umwelt vom 6. bis 3. Jahrtausend v.u.Z., Übersichten zum Stand der Forschung. 3 Bde. Beier und Beran, Wilkau-Haßlau, Weißbach 1996, 1998, 1999, ISBN 3-930036-10-X.

- Dieter Kaufmann: Die Rössener Kultur in Mitteldeutschland. Katalog der Rössener und rössenzeitlichen Funde. Altkreise Altenburg bis Gotha (= Veröffentlichungen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte. Band 72/I–II). 2 Bände. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale) 2017, ISBN 978-3-944507-41-5.

- Jan Lichardus: Rössen – Gatersleben – Baalberge. Ein Beitrag zur Chronologie des mitteldeutschen Neolithikums und zur Entstehung der Trichterbecherkulturen (= Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde. Band 17). 2 Bände. Habelt, Bonn 1976, ISBN 3-7749-1303-X.

Mittelneolithikum

STECKBRIEF

01

Name

Rössener Kultur

02

Alter

ca. 4790–4550 v. Chr. (Radiokarbondatierung)

03

Region

Mitteleuropa – von Nordost-Frankreich über Deutschland (ohne die nördliche Norddeutsche Tiefebene) bis in die Nordschweiz und Teile Österreichs

04

Namensgebung

Benannt nach dem Gräberfeld von Rössen bei Leuna (Sachsen-Anhalt)

05

Entdecker

Alfred Götze (1900)

06

Siedlungsweise & Hausbau

- Langhäuser: Trapez- oder schiffsförmige Gebäude mit bis zu 65 m Länge, oft in Dorfanlagen organisiert

- Standorte: Vorwiegend auf fruchtbaren Böden der Parabraunerde

- Befestigungen: Einige Siedlungen von Erdwerken umgeben

07

Keramik

- Typische Gefäße: Hohe Schüsseln mit Standfuß, Kugelbecher, Zipfelschalen, Schiffchengefäße

- Dekoration: Weiße Inkrustationen, Doppelstiche („Geißfußstich“), furchenartige Einstiche, Stempeleindrücke

- Farben: Meist braun, rotbraun, dunkelbraun oder grauschwarz

08

Werkzeuge & Waffen

- Steingeräte: Klingenindustrie mit pyramidalen Kernen

- Materialwechsel: Rijckholt-Feuerstein → Plattenhornstein (Typ Abensberg-Arnhofen)

- Felsgesteingeräte: Durchbohrte hohe Breitkeile, undurchbohrte Beile, Dechsel (Querbeile)

09

Bestattungssitten

- Hockerbestattungen: Ostorientierte Rechtshocker

- Brandbestattungen: Umstritten, gelegentlich als Brandgrubengräber

- Grabbeigaben: Fußbecher, Kugelbecher, Ösenbecher, Steinbeile, Feuersteinklingen, Tierknochen

10

Zeitlich & räumlich nahe Kulturen

- Vorläufer: Hinkelstein-, Großgartach-, Planig-Friedberg-Kultur (Übergang von der Bandkeramik)

- Zeitgleich: Oberlauterbach-Gruppe, Jüngere Stichbandkeramik

- Nachfolger: Bischheimer Kultur, Gaterslebener Kultur, Münchshöfener Kultur, Baalberger Kultur (Übergang zur Trichterbecherkultur)

11

Besonderheiten

✔ Erste echte Dorfanlagen im Gegensatz zur Bandkeramik

✔ Deutlicher Wechsel in Rohmaterialien für Werkzeuge

✔ Breite Verbreitung, jedoch mit regionalen Variationen

Die Rössener Kultur war eine prägende Phase des mitteleuropäischen Neolithikums, die wichtige technologische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen vorantrieb.