Die prähistorische Evolution... ca. 6 bis Anfang 5. Jahrtausend v.Chr.

Samarrạ-Kultur

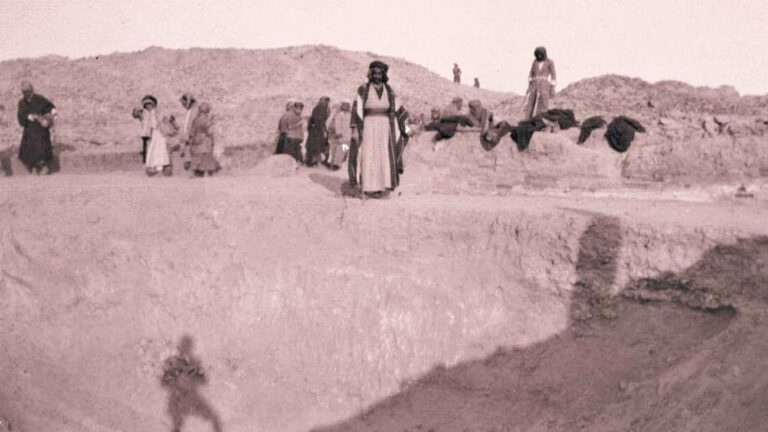

Die Samarrạ-Kultur, eine der bemerkenswertesten Kulturen des frühen Mesopotamiens, lässt sich auf das 6. bis frühe 5. Jahrtausend v. Chr. datieren. Ihre Bezeichnung verdankt sie den archäologischen Ausgrabungen von Ernst Herzfeld, der gemeinsam mit dem deutschen Kunsthistoriker Friedrich Sarre im Jahr 1911 das Gräberfeld von Samarra im heutigen Nordirak untersuchte. Die dort entdeckte Keramik, bekannt als Samarra-Ware, markiert einen wichtigen kulturellen Meilenstein und gibt tiefe Einblicke in das Leben und die Kunstfertigkeit der frühen Siedler im Zweistromland.

Herkunft und Bedeutung der Samarra-Ware

Die Samarrạ-Kultur: Ein Blick in die frühe Jungsteinzeit Mesopotamiens

Die Samarra-Ware stellt eine der ältesten Formen bemalter Keramik in Nordmesopotamien dar und wurde vor allem in der zweiten Hälfte des 6. Jahrtausends v. Chr. gefertigt. Archäologen vermuten, dass ihr Produktionszentrum nahe dem Tigris in der Region um Mossul lag, einer Gegend, die für ihre reiche Kulturgeschichte bekannt ist. Diese Keramik war handgefertigt, sorgfältig gebrannt und zeichnete sich durch ihre aufwendigen Muster aus. Die Dekore, meist in Brauntönen gehalten, umfassen geometrische Formen ebenso wie figürliche Darstellungen, die möglicherweise symbolische oder rituelle Bedeutungen hatten. Die Keramik der Samarra-Kultur zeugt von einem hohen Grad an handwerklichem Können und künstlerischer Kreativität. Jedes Stück wurde ohne Drehscheibe geformt, was die Präzision und Symmetrie der Muster umso beeindruckender macht. Die Designs waren nicht nur dekorativ, sondern könnten auch soziale oder spirituelle Botschaften transportiert haben. Besonders auffällig sind spiralförmige Motive, konzentrische Kreise und stilisierte Tierdarstellungen, die auf eine frühe Entwicklung abstrakter Kunst in Mesopotamien hindeuten.

Ein Kulturhorizont mit weitreichendem Einfluss...

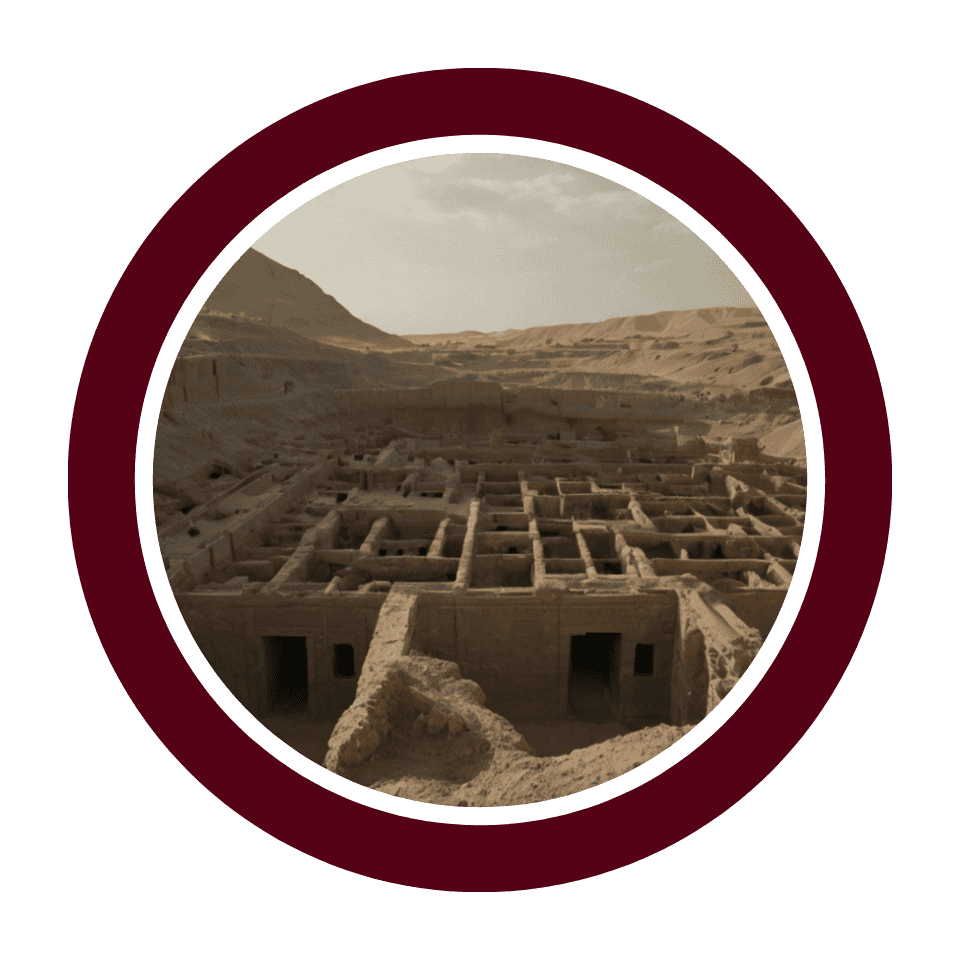

Die Samarra-Ware gab einem gesamten Kulturhorizont ihren Namen, der als Samarrạ-Kultur oder Samarra-Horizont bekannt ist. Dieser Begriff umfasst nicht nur die Keramik, sondern auch die sozialen Strukturen, Siedlungsmuster und wirtschaftlichen Aktivitäten der damaligen Zeit. Archäologische Befunde zeigen, dass die Samarrạ-Kultur eng mit der Ausbreitung von Bewässerungslandwirtschaft entlang der Flusstäler des Tigris und Euphrat verknüpft war. Die innovativen Techniken dieser Kultur bildeten die Grundlage für spätere mesopotamische Hochkulturen.

Opfergegenstände-Rituelle Darstellungen und symbolische Gaben

Tieropfer und Pferdebestattungen im Kontext antiker Kulturen

In zahlreichen archäologischen Fundstätten treten Überreste von Tieropfern als zentrale rituelle Elemente zutage. Überall finden sich Spuren von Zeremonien, bei denen vornehmlich Rinder, Schafe und Pferde eine bedeutende Rolle spielten. Besonders markant ist die Praxis, bei der Kopf und Hufe dieser Tiere in flachen Schalen über menschlichen Gräbern platziert wurden – oftmals kunstvoll mit Ocker bedeckt, um den Übergang in das Jenseits zu symbolisieren. Erstaunlicherweise liefert die Analyse dieser Funde Hinweise auf frühe Formen der Pferdebestattung, die als erste ihrer Art in der alten Welt gelten. Obwohl es bislang keine unmissverständlichen Belege für das Reiten gibt, werfen diese Bestattungen ein faszinierendes Licht auf die rituelle Bedeutung des Pferdes. Einige Forscher deuten die tierischen Reste als den Anfang eines komplexen Systems von Tieropfern, in dem das Pferd eine zentrale, fast mythische Rolle einnimmt, während andere auf alternative Interpretationen hinweisen – eine Debatte, die in der archäologischen Gemeinschaft weiterhin lebhaft geführt wird.

Des Weiteren zeigen vergleichende Studien, dass die Praxis der Tieropfer – ähnlich wie bei den Indo-Europäern und anderen antiken Kulturen – sowohl Tiere als auch Menschen in das rituelle Geschehen einbezog. Diese Kulturen verbanden das Opfern von Lebewesen mit der Übertragung von Kraft und Spiritualität, wodurch eine tief verwurzelte Verbindung zwischen Leben, Tod und Wiedergeburt entstand. Die kunstvolle Anordnung und Verwendung von Ocker, verbunden mit der sorgfältigen Platzierung der Opfergegenstände, spiegelt nicht nur den hohen symbolischen Wert der Rituale wider, sondern auch den technischen und künstlerischen Fortschritt der damaligen Zeit. Solche Funde eröffnen einen beeindruckenden Einblick in die rituellen Vorstellungen und die Lebenswelt unserer Vorfahren, die durch ihre Opfergaben versuchten, den Kreislauf des Lebens zu beeinflussen und zu verstehen.

Rituelle Bestattungen und frühe Kurgane

Einblick in die Ursprünge der Bestattungskultur und rituellen Symbolik

Die gefundenen Gräber, meist flache Gruben, dienen als letzte Ruhestätten für einzelne Personen, wobei gelegentlich auch zwei oder gar drei Individuen gemeinsam beigesetzt wurden. Diese Bestattungsstätten zeugen von einer frühen und stark ritualisierten Kultur, die ihren Toten nicht nur Raum, sondern auch symbolische Gaben hinterließ. An einigen Standorten wurden die Gräber zusätzlich mit Steinhaufen oder niedrigen Erdhügeln versehen – frühe Vorstufen der späteren Kurgane. Solche Hügel dienten vermutlich dazu, dem Verstorbenen einen besonderen Aufstieg in den Himmel zu ermöglichen, wie es in späteren Zeiten üblich war, wenn der Häuptling als Himmelsgott verehrt wurde. Ob diesen anfänglichen Hügeln bereits eine vergleichbare Bedeutung zugeschrieben wurde, bleibt jedoch umstritten und regt zu intensiven archäologischen Diskussionen an. Die Bestattungssitten werden durch vielfältige Grabangebote ergänzt, zu denen auch kunstvoll gearbeitete Ornamente mit Pferdemotiven zählen. Besonders auffällig ist die Überladung mit Pferderesten. Hierbei ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Pferde domestiziert und geritten wurden oder primär als Fleischtier dienten. Insbesondere Knochenplaques, die entweder Pferde oder Doppeloxenköpfe darstellen und mit Löchern versehen sind, stehen im Zentrum kontroverser Interpretationen. Die Gräber enthüllen darüber hinaus beeindruckend gearbeitete Dolche aus Feuerstein und Knochen, die oft strategisch am Arm oder Kopf des Verstorbenen platziert wurden – ein außergewöhnlicher Fund, der bereits bei einem kleinen Jungen zu Tage trat. Später wurden Waffen in Kindergräbern häufiger beobachtet, was auf eine tief verwurzelte rituelle Praxis hinweist. Ergänzt wird dieses Bild durch die Entdeckung von Knochenspitzen, Feuersteinpfeilspitzen sowie von fein geschnitzten Figuren und Anhängern, die eine reiche Symbolsprache offenbaren.

Mittlere Wolga-Kultur-Wegbereiterin der Samara-Kultur

Frühzeitliche Gemeinschaften und genetische Spuren in der Eurasischen Steppe

Die Mittlere Wolga-Kultur, ein faszinierender Vorläufer der später als Samara-Kultur bekannten Gemeinschaft, blühte im 6. Jahrtausend v. Chr. in der weiten Region der eurasischen Steppe. Diese frühe Kultur trug wesentlich zur Entwicklung späterer Zivilisationen bei und legte den Grundstein für künstlerische, soziale und rituelle Innovationen, die sich in der Keramik und den Bestattungspraktiken widerspiegelten. Die Mittlere Wolga-Kultur zeichnet sich durch ihre innovativen Bestattungsrituale und handwerklichen Errungenschaften aus, die bereits deutliche Parallelen zur späteren Samara-Kultur aufweisen. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass diese frühe Gemeinschaft komplexe soziale Strukturen entwickelte und traditionelle Rituale praktizierte, die das Leben und das Jenseits miteinander verbanden. Obwohl der direkte Übergang zur Samara-Kultur noch Gegenstand intensiver Forschung ist, belegen die archäologischen Zeugnisse, dass die kulturellen Impulse dieser Zeit einen bleibenden Einfluss auf die spätere Region hatten.

Neue genetische Analysen bieten spannende Einblicke in das Erbe der Mittleren Wolga-Kultur. An der Fundstelle Lebyazhinka wurde ein Mann entdeckt, dessen Radiokohlenstoff-Datierung zwischen 5640 und 5555 v. Chr. liegt. Die genetischen Daten ordnen ihn einer Population zu, die häufig als „Samara-Jäger-Sammler“ bezeichnet wird. Diese Gruppe ist eng mit den Eastern Hunter-Gatherers verbunden, was interessante Rückschlüsse auf Wanderungsbewegungen und den genetischen Austausch in prähistorischen Zeiten erlaubt. Der analysierte Mann trug die Y-Haplogruppe R1b1a1a, was auf eine weitreichende Verbreitung dieser genetischen Linie in Eurasien hinweist. Zusätzlich wurde die mitochondriale Haplogruppe U5a1d identifiziert, die als eine der ältesten europäischen Haplogruppen gilt und somit tiefe Einblicke in die frühgeschichtliche Bevölkerungsgeschichte liefert.

Entdeckungen und historische Einordnung

Ernst Herzfelds Ausgrabungen in Samarra waren wegweisend für die Erforschung der Jungsteinzeit im Nahen Osten. Seine Funde, ergänzt durch die Arbeiten Friedrich Sarres, lieferten nicht nur wichtige Artefakte, sondern auch Hinweise auf die kulturellen und technologischen Entwicklungen dieser Epoche. Die Samarra-Ware wurde als eine der ersten Keramikarten identifiziert, die systematisch bemalt wurde, und bietet damit wertvolle Informationen über den Übergang von einfachen Nutzgegenständen zu kunstvoll gestalteten Objekten.

Fazit: Ein Fenster in die Vergangenheit

Die Samarrạ-Kultur ist mehr als eine archäologische Fußnote. Sie eröffnet ein Fenster in eine Zeit, in der die Menschen Nordmesopotamiens begannen, Kunst, Technologie und Landwirtschaft in einer Weise zu verbinden, die den Grundstein für die späteren Hochkulturen des Zweistromlandes legte. Ihre Keramik, ein Zeugnis menschlicher Kreativität und Innovationskraft, erzählt die Geschichte einer Gesellschaft, die ihren Platz in der Welt durch Kunst und Handwerk definierte.

keramischen Neolithikum

STECKBRIEF

01

Name

Samarrạ-Kultur

02

Alter

6 bis Anfang 5. Jahrtausend v. Chr. (Neolithikum, Jungsteinzeit)

03

Region

Nordmesopotamien, insbesondere das Gebiet entlang des Tigris in der Nähe von Mossul (heutiger Nordirak).

04

Entdeckung

- Ausgrabungen: 1911 und 1930 durch Ernst Herzfeld und Friedrich Sarre.

- Hauptfundort: Gräberfeld von Samarra, nach dem die Kultur benannt wurde.

05

Hauptmerkmale

- Keramik:

- Handgefertigt, gut gebrannt, mit braunen Bemalungen.

- Dekore: Geometrische Muster (Spiralen, konzentrische Kreise) und figürliche Darstellungen (Tiere, Symbole).

- Früheste bemalte Keramik in Nordmesopotamien.

- Kulturhorizont:

- Bezeichnet nicht nur die Keramik, sondern auch die soziale Organisation und Lebensweise dieser Epoche.

06

Kulturelle Merkmale

- Keramik: Handgemachte, gut gebrannte Buntkeramik (Samarrạ-Ware) mit geometrischen und figürlichen Mustern, meist in Brauntönen

- Rituale: Grabbeigaben und Tieropfer (u.a. Rinder, Schafe und Pferde), die auf rituelle und symbolische Praktiken hinweisen

- Bestattungsformen: Flache Grubenbestattungen, gelegentlich mit zusätzlichen Steinhügeln als Vorläufer späterer Kurgane

07

Wirtschaft

- Bewässerungslandwirtschaft entlang der Flusstäler des Tigris und Euphrat.

- Ackerbau und Viehzucht als wirtschaftliche Grundlage.

08

Bedeutung

- Frühe Entwicklung künstlerischer und handwerklicher Fertigkeiten.

- Wichtiger Vorläufer späterer mesopotamischer Hochkulturen.

- Innovativer Beitrag zur neolithischen Kulturgeschichte.

09

Trivia

- Produktionszentrum: Wird in der Region um Mossul vermutet.

- Namensgebung: Die Keramik und die Kultur wurden nach dem Fundort Samarra benannt.

10

Forschung

- Erforscht von: Ernst Herzfeld (Archäologe) und Friedrich Sarre (Kunsthistoriker).

- Erkenntnisse aus der Samarra-Ware prägen unser Verständnis über die Kunst, Technik und Lebensweise der Jungsteinzeit in Mesopotamien.

Keramisches Neolithikum Wichtige Fundorte

Keramisches Neolithikum KULTUREN

Literatur

- Richard Ettinghausen: The „Beveled Style“ in the Post-Samarra Period. In: G. C. Miles (Hrsg.): Archaeologica Orientalia in Memoriam Ernst Herzfeld. Locust Valley, New York 1952, S. 72–83.

- A. Northedge, D. Kennet: The Samarra Horizon. In: Best.-Kat. London 1994, S. 21–35.

- Michael Roaf: Mesopotamien. Bechtermünz Verlag, Augsburg 1998, ISBN 3-86047-796-X, S. 48.

I appreciate, cause I found just what I was looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

That’s absolutely fantastic to hear! I’m so glad the site had exactly what you needed and could end your search. Comments like this make all the effort truly worthwhile.

Wishing you a wonderful day as well, and God bless you too! All the best.