Die prähistorische Evolution... Circa 22.000 bis 17.000 Jahren vor heute

Solutréen

Das Solutréen ist eine eigenständige Kulturstufe des Jungpaläolithikums, die im 19. Jahrhundert von Édouard A. Lartet und Henry Christy auf dem Fundplatz Solutré identifiziert wurde. Dieser Fundplatz liegt in Frankreich in der Region der Saône und der Loire. Im Solutréen, das vor etwa 22.000 Jahren begann, wurden vermehrt Blatt- und Kerbspitzen hergestellt. Diese Zeit markiert den Höhepunkt der Kunst des Blattspitzenschlagens, wobei Artefakte von bis zu 40 cm Länge hergestellt wurden, die in dieser Form danach nicht mehr zu finden waren. Regionale Gruppen im Solutréen können anhand ihrer unterschiedlichen Blattspitzentypen identifiziert werden, die sich in ihrer Form (lorbeer-, buchen- oder weidenblattförmig) und ihrer Basis unterscheiden. Es wird vermutet, dass diese Blatt– und Kerbspitzen als Speerspitzen verwendet wurden und somit der Jagd dienten. Besonders das Ren wurde während des Solutréens auffällig häufig gejagt. Klimatisch gesehen war das Solutréen von einem glazialen Maximum geprägt, dem Höhepunkt der Eiszeit. Diese Periode endete vor etwa 17.000 Jahren.

Die Kunst des Solutréen

Meisterwerke aus Stein und Knochen

Die Kunst des Solutréen zeichnet sich durch zwei wesentliche Merkmale aus: Ornamentik und Relief.

Das „technische Ornament“ des Solutréen ist ein herausragendes Merkmal, da es nicht an organische Vorbilder gebunden ist, sondern sich auf menschliche Tätigkeiten und Erzeugnisse bezieht. Dazu gehören Schnitzen, Bohren, Kerben, Drehen, Binden und Flechten. Die Strukturen und Formen, die aus diesen Tätigkeiten entstehen, dienten als Vorlagen für die Gestaltung verschiedener Gegenstände. Ein wichtiger Schritt bestand darin, dass diese Techniken auf andere Gegenstände übertragen wurden, auch wenn sie dort eigentlich nicht technisch bedingt waren.

Mit der Zeit entwickelte sich dieses Prinzip weiter, wodurch komplexe Ornamente entstanden, die verschiedene Motive miteinander kombinierten. Ein bemerkenswertes Beispiel für das Reliefkunst im Solutréen ist das Relieffries von Roc-de-Sers, auf dem Pferde und Steinböcke in natürlichen Proportionen dargestellt sind. Dieses Kunstwerk zählt zu den bedeutendsten Zeugnissen der Reliefkunst aus dieser Zeit. Ähnliche Darstellungen sind auch von der Fundstelle Le Fourneau du Diable bekannt und verdienen ebenfalls Aufmerksamkeit.

Zeitliche Einordnung und regionale Verbreitung des Solutréens...

Die epochale Phase des Solutréens, die vor etwa 21.000 Jahren begann, markiert eine bemerkenswerte Abkehr vom vorherigen Gravettien, ohne dass ein sanfter Übergang erkennbar wäre. Die frühesten Schichten und datierten Felszeichnungen des Solutréens wurden hauptsächlich im Ardèche-Tal und im Périgord (Frankreich) entdeckt, was seine primäre Verbreitung bezeugt. Es gab auch Hinweise auf das Vorhandensein dieser Kultur in Kantabrien (Nordspanien), entlang der spanischen Mittelmeerküste nahe Valencia und in Portugal.

Obwohl früher auch Fundstellen weiter östlich mit Solutréen-Artefakten identifiziert wurden, wird heute angenommen, dass diese Kultur hauptsächlich in Westeuropa existierte. Die einzige potenzielle Ausnahme bildet die Magdalenahöhle in der Eifel, wo eine kurze Phase solutréischer Besiedlung diskutiert wird. Das plötzliche Verschwinden des Solutréens vor etwa 17.500 Jahren geschah unter ungeklärten Umständen, ähnlich abrupt wie sein Auftauchen. An seine Stelle trat das Magdalénien, das dem Oberen Jungpaläolithikum angehört und zwischen 18.000 und 12.000 v. Chr. datiert wird. Das Magdalénien wurde wiederum vom Azilien (Federmesser-Gruppen) abgelöst.

Klima und Fauna des Solutréen

Einblicke in eiszeitliche Extreme und tierische Vielfalt

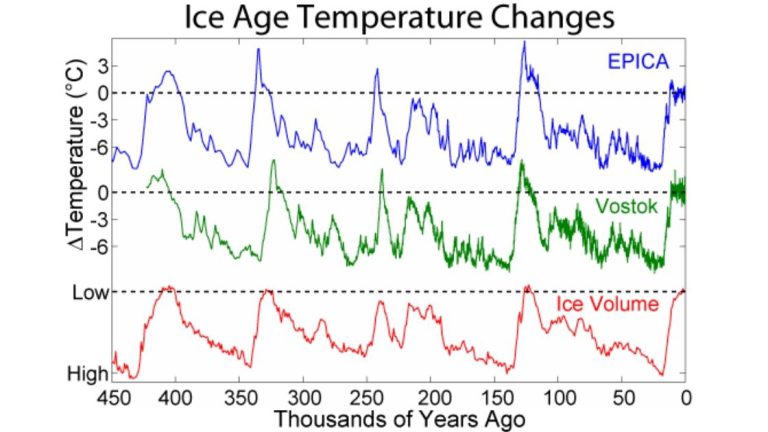

Während das Solutréen in den kältesten Abschnitten der Würm-Eiszeit seinen Höhepunkt erreichte – konkret während der Phase Würm III – prägte ein frostiges und trockenes Klima insbesondere das Untere und Obere Solutréen. In dieser Ära dominierten eisige Temperaturen und strenge Trockenheit, die das Leben in der prähistorischen Landschaft herausfordernd gestalteten. Im Gegensatz dazu sorgten die klimatischen Rahmenbedingungen des Mittleren Solutréen, das während des Laugerie-Interstadials milder und feuchter war, für eine spürbare Erleichterung. Den Abschluss bildete das Solutréen, als sich die Bedingungen des Lascaux-Interstadials einstellten, die erneut eine Veränderung in der klimatischen Dynamik mit sich brachten. Parallel zu diesen Umwelteinflüssen erlebte die Tierwelt bedeutende Entwicklungen. Anfangs dominierte das Rentier die Fauna, dessen Anpassungsfähigkeit in der kargen Eiszeit unübertroffen war. Mit fortschreitender Zeit bereicherten weitere Arten das ökologische Bild: Rinder, Hirsche und Steinböcke fügten sich in die prähistorische Landschaft ein, während auch Wölfe, Mammuts und das charakteristische Solutré-Pferd auftraten. Diese vielfältige Tierwelt zeugt von den dynamischen Wechselwirkungen zwischen Klima und Ökologie und bietet faszinierende Einblicke in das Leben während einer der extremsten Perioden der Erdgeschichte.

Funde des Solutréen

Zeugnisse einer Innovativen Kultur

Das Solutréen zeichnet sich durch eine bemerkenswerte handwerkliche Präzision aus, die in der Herstellung von Werkzeugen aus Feuerstein ihren Höhepunkt fand. Eine charakteristische Technik war das Abschlagen dünner Lamellen, aus denen eine Vielzahl von Artefakten gefertigt wurde. Besonders beeindruckend sind die Blatt- und Kerbspitzen, die durch eine innovative Drucktechnik flächenretuschiert wurden. Ein bemerkenswertes Depot dieser Spitzen, rund 20.000 Jahre alt, wurde nahe Digoin in Volgu entdeckt und umfasste eine Vielzahl von Exemplaren.

Die im Musée Dénon in Chalon-sur-Saône ausgestellten Spitzen, von bis zu 40 cm Länge und mit einer Dicke von nur fünf bis sechs Millimetern, zählen zweifellos zu den eindrucksvollsten Steingeräten des gesamten europäischen Paläolithikums. Doch das Solutréen war nicht nur durch diese Spitzen gekennzeichnet, sondern auch durch die fortgesetzte Nutzung von Werkzeugen aus dem Aurignacien, insbesondere von Schabern. Gelegentlich wurden auch Stichel, Rückenmesser und Bohrer verwendet, die oft mit Rand- und Flächenretuschen verziert waren.

In Frankreich wird das Solutréen in vier Phasen unterteilt: Unteres Solutréen, Mittleres Solutréen, Oberes Solutréen und End-Solutréen, wobei an einigen Stellen sogar ein Proto-Solutréen als Vorläufer vorgeschlagen wird. Jede Phase ist durch charakteristische Projektilspitzen gekennzeichnet:

Proto-Solutréen:

unregelmäßige, wenig retuschierte Blattspitzen

Unteres Solutréen:

einfache, glatt gearbeitete Doppelspitzen

Mittleres Solutréen:

doppelseitig retuschierte Lorbeer- und Weidenblattspitzen

Oberes und End-Solutréen:

leichter aufsetzbare Kerbspitzen

Für Wurfspeere und andere Zwecke wurden Geschossspitzen oft aus Geweih oder Knochen hergestellt. Mit dem Niedergang des Solutréen verschwanden auch die charakteristischen, meisterhaft gefertigten Blattspitzen. Dennoch erlebten sie im Neolithikum eine Wiedergeburt als Pfeilspitzen und in der Kupferzeit als Bestandteil der kulturellen Artefakte, wie beispielsweise der Dolche des dynastischen Ägyptens.

Entdeckungen und Erfindungen...

Die Menschen des Solutréens zeigten sich als Pioniere in der Nutzung von Nadeln, die erstmals aus Knochen gefertigt wurden und ein Öhr besaßen. Diese Innovation, die im Oberen Solutréen entstand, revolutionierte das Nähen von (Fell-)Bekleidung erheblich. Ebenso wurden erstmals Lochstäbe verwendet, die vielfältige Anwendungsmöglichkeiten boten. In dieser Zeit wurden auch beeindruckende Feuerstellen entdeckt, die bis zu 18 Meter mal 9 Meter groß waren. Diese groß angelegten Feuerstellen ermöglichten das gleichzeitige Braten mehrerer Tiere. Interessanterweise wurden fast alle Knochen aufgebrochen, um an das Knochenmark zu gelangen, was auf eine effiziente Nutzung der Ressourcen hinweist.

Ein Beispiel für die Jagdpraktiken des Solutréens bietet die Typlokalität bei Solutré-Pouilly, wo zahlreiche Knochen von Wildpferden entdeckt wurden. Diese Knochen waren durch die Ausfällung von Kalk in Verbindung mit Wasser und Sediment zu einer Art Kalkstein, dem sogenannten Pferdemagma, verbacken. Diese Ansammlung von Knochen bedeckte eine Fläche von mehr als einem Hektar und erreichte Dicken von bis zu einem Meter. Es wird angenommen, dass dies auf die Jagd und das Erlegen von mehreren Zehntausend Wildpferden zurückzuführen ist. Ein weiteres faszinierendes archäologisches Merkmal ist die viereckige Hütte am Fourneau du Diable bei Bourdeilles in der Dordogne, die von Steinen umringt ist. Diese Struktur bietet Einblicke in die Wohn- oder Arbeitsweise der Menschen des Solutréens und zeigt ihre Fähigkeit zur Errichtung komplexer Bauwerke.

JUNGPALÄOLITHIKUM

STECKBRIEF

01

Name

Solutréen

02

Alter

Circa 22.000 bis 17.000 Jahren vor heute

03

Beschreibung

Das Solutréen ist eine archäologische Kultur des späten Jungpaläolithikums, die hauptsächlich mit Europa verbunden ist, insbesondere mit Frankreich und der Iberischen Halbinsel. Diese Kultur ist nach der Fundstätte Solutré-Pouilly in Frankreich benannt, wo einige der charakteristischen Artefakte entdeckt wurden.

04

Merkmale des Solutréen

Werkzeuge und Technologien: Das Solutréen ist bekannt für seine hochentwickelten Steinwerkzeuge, insbesondere für die sogenannten Solutréen-Spitzen. Diese Spitzen wurden durch die sorgfältige Bearbeitung von Feuersteinen hergestellt und zeichnen sich durch ihre dünne, symmetrische Form aus. Die Herstellungstechnik des Solutréen beinhaltete die Levallois-Technik sowie die Verwendung von Drucktechniken.

05

Jagd auf Großwild

Eine der bemerkenswertesten Aktivitäten des Solutréen war die Jagd auf Großwild, insbesondere auf Pferde und Wildpferde, die zu dieser Zeit in Europa verbreitet waren. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass die Menschen des Solutréen diese Tiere effektiv jagten und verarbeiteten.

06

Höhlen und Lagerplätze

Die Menschen des Solutréen nutzten Höhlen, Felsüberhänge und offene Lagerplätze als Unterkünfte und Jagdstätten. Diese Orte dienten nicht nur als Wohnorte, sondern auch als Arbeitsplätze, wo Werkzeuge hergestellt und repariert wurden.

07

Kunst und Symbolismus

Obwohl das Solutréen nicht so stark für seine Kunstwerke bekannt ist wie das Gravettien, wurden dennoch einige Artefakte mit Gravuren und Verzierungen gefunden, die auf eine gewisse künstlerische und symbolische Tradition hinweisen.

07

Kultureller Austausch

Das Solutréen war eine Zeit des kulturellen Austauschs und der Interaktion zwischen verschiedenen Gruppen von Jägern und Sammlern in Europa. Es wird angenommen, dass sich während dieser Zeit verschiedene kulturelle Einflüsse verbreiteten und zu einer Vielfalt von lokalen Traditionen führten.

JUNGPALÄOLITHIKUM KULTUREN/ INDUSTRIEN

Literatur

- Adrien Arcelin: Les fouilles de Solutré. Académie de Mâcon, Mâcon 1873.

- Henri Breuil: Quatre cents siècles d’art pariétal. Les cavernes ornées de l’âge du renne. Centre d’Études et de Documentation Préhistoriques, Montignac (Dordogne) 1952.

- François Djindjian, Janusz Koslowski, Marcel Otte: Le Paléolithique supérieur en Europe. Colin, Paris 1999, ISBN 2-200-25107-6.

- Philip E. L. Smith: Le Solutréen en France (= Institut de préhistoire de l’Université de Bordeaux. Mémoire. Band 5). Université de Bordeaux – Institut de préhistoire, Bordeaux 1966.

- Gabriel de Mortillet: Essai d’une classification des cavernes et des stations sous abri, fondée sur les produits de l’industrie humaine. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences. Band 68, Nummer 9, 1869, S. 553–555.

- Mathias Probst: Das Paläolithikum der Magdalenahöhle bei Gerolstein. Universitätsbibliothek der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz 2012, (Mainz, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Magisterarbeit, 2012, urn:nbn:de:hebis:77-32195).

- EPICA community members: Eight glacial cycles from an Antarctic ice core. In: Nature. Band 429, Nr. 6992, 2004, S. 623–628, doi:10.1038/nature02599.

- Jean R. Petit, Jean Jouzel, Dominique Raynaud, Nartsiss I. Barkov, Jean M. Barnola, Isabelle Basile, Michael Bender, Jérôme Chappellaz, J. Davis, Gilles Delaygue, Marc Delmotte, Vladimir M. Kotlyakov, Michel Legrand, Vladimir Lipenkov, Claude Lorius, Laurence Pépin, Catherine Ritz, Eric Saltzman, Michel Stievenard: Climate and Atmospheric History of the Past 420,000 years from the Vostok Ice Core, Antarctica. In: Nature. Band 399, Nr. 6735, 1999, S. 429–436, doi:10.1038/20859.

- Harald Floss: Solutré. Museum für Urgeschichte. Musée de Préhistoire de Solutré, Solutré 2016, ISBN 978-2-908159-20-2, S. 66.

- Etwa in der ostspanischen Parpalló-Höhle, wo sich etwa 5000 Steinplatten mit Tierfiguren fanden.

I was curious if you ever considered changing the page layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

Thank you so much for the thoughtful feedback and for the kind words about the writing! I really appreciate you taking the time to share your ideas.You’ve raised a really good point about the layout and visual balance. Right now, I’ve been focusing heavily on the depth of the content, but I totally see how adding more images or breaking up the text could make it more engaging and easier to read.

It’s something I’ll definitely keep in mind as I continue developing the blog. If you have any more suggestions or examples of sites whose layout you admire, I’d be happy to hear them!

Thanks again for caring enough to share your thoughts it means a lot. Hope to see you back here again!

Best regards