Die prähistorische Evolution... ca. 4900-4500 v. Chr.,

Stichbandkeramik Kultur

Die Stichbandkeramik (SBK) gehört zu den archäologischen Kulturen der Jungsteinzeit (Neolithikum) in Mitteleuropa und bildet die direkte Nachfolge der Linearbandkeramik. Ihre zeitliche Einordnung liegt zwischen 4900 und 4500 v. Chr., wobei sie je nach Region unterschiedlich klassifiziert wird. Während der Prähistoriker Jens Lüning sie dem Mittelneolithikum zuordnet, wird sie in anderen Gebieten wie Mitteldeutschland, Schlesien und Polen noch dem Frühneolithikum zugerechnet. Ihren Namen verdankt die Stichbandkeramik einer charakteristischen Verzierungstechnik, die auf der Keramik dieser Kultur zu finden ist. Anders als bei der vorangegangenen Linearbandkeramik, bei der geschwungene Linien dominierten, sind hier Winkelbänder sowie horizontale und vertikale Linien vorherrschend. Diese Muster entstehen durch eine spezielle Technik: Ein mehrzinkiges Werkzeug hinterlässt zahlreiche kleine Einstiche, die sich zu dekorativen Motiven zusammensetzen und den Gefäßen ein unverwechselbares Erscheinungsbild verleihen.

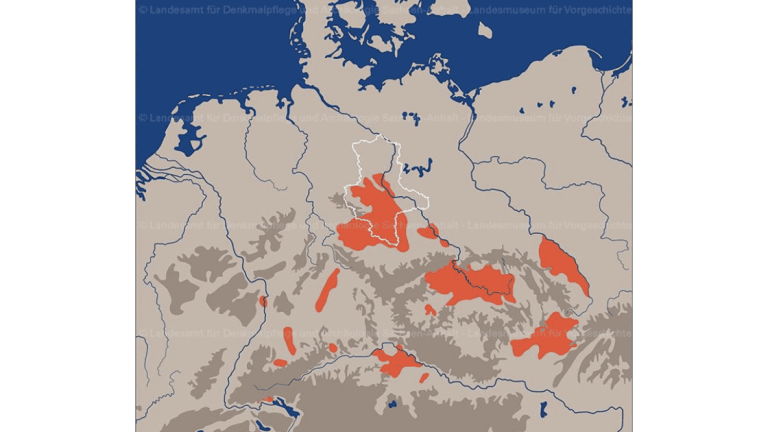

Verbreitung der Stichbandkeramik Kultur in Mitteleuropa

Regionale Vielfalt und kulturelle Entwicklungen der Jungsteinzeit im Überblick

Mit dem Ende der Linearbandkeramik zeichnet sich eine zunehmende regionale Differenzierung ab. Während die vorhergehende Kultur noch relativ homogen war, führt der Übergang zur Stichbandkeramik zu einer deutlicheren Ausbildung lokaler Gruppen. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich über weite Teile Mitteleuropas, darunter Bayern, Böhmen, Mähren, Österreich, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Südpolen. Westlich von Lech und Main hingegen setzen sich andere Kulturen durch, wie die Hinkelstein-Kultur, die Großgartacher Kultur und die Rössener Kultur. Die Stichbandkeramik ist nicht nur regional weit verbreitet, sondern zeigt auch eine deutliche innere Vielfalt. Während die frühe Linearbandkeramik hinsichtlich Keramik, Hausbau und Werkzeuginventar noch relativ einheitlich war, lässt sich bei der Stichbandkeramik eine starke Regionalisierung feststellen. Im Laufe der Zeit spaltet sie sich in verschiedene Gruppen auf: In Bayern ist etwa die Gruppe Oberlauterbach vertreten, während sich östlich davon die böhmische Stichbandkeramik entwickelt. Letztere steht – ebenso wie ihre polnische Entsprechung – unter erkennbarem Einfluss der Lengyel-Kultur, was sich insbesondere in Keramikformen und Verzierungsmotiven widerspiegelt.

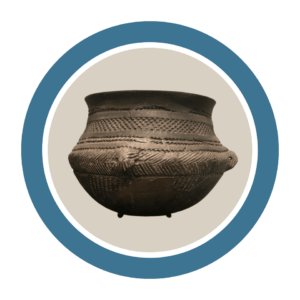

Stichbandkeramik Kultur-Keramik

Faszinierende Kunstwerke der Jungsteinzeit

Die Keramik der Stichbandkeramik offenbart eine beeindruckende Vielfalt an Gefäßen. So gehören Flaschen, Kümpfe, Schüsseln, Schalen und beutelartige Formen zum Standardrepertoire dieser prähistorischen Kunstwerke. Häufig besticht jedes einzelne Stück durch die für diese Kultur typische Stichverzierung, bei der mit einem speziellen Werkzeug feine Einstiche in die Oberfläche eingearbeitet wurden. Zudem finden sich in einzelnen Exemplaren plastische Elemente, die das Bild abrunden: Kleine Knubben, dekorative Ösen und plastische Bänder zieren die Gefäße und verleihen ihnen zusätzliche Ausdruckskraft. Besonders markant sind dabei die nach oben gezogenen Handhaben, die man als Hörnerhenkel bezeichnet – ein charakteristisches Merkmal, das den Gegenständen einen unverwechselbaren Stil verleiht. Sporadisch treten auch anthropomorphe Plastiken zutage, die den menschlichen Figuren nachempfunden sind. Ein bemerkenswertes Beispiel stammt aus einer Siedlung bei Untermixnitz in der Gemeinde Weitersfeld, welches die künstlerische Vielfalt und die symbolische Bedeutung der Keramik dieser Zeit eindrucksvoll unterstreicht.

Hausbau in der Stichbandkeramik Kultur

Innovative Pfostenbauten und prähistorische Architektur in der Jungsteinzeit

Im Unterschied zum geraden Langhaus der Linearbandkeramik präsentieren sich die Behausungen der Stichbandkeramik in einem variableren architektonischen Stil. Statt eines einheitlich geraden Profils verfügen die Häuser häufig über leicht gebauchte Längsseiten – und in Polen sogar über einen trapezförmigen Grundriss. Trotz dieser abweichenden Formen erreichen manche Bauten beeindruckende Längen von bis zu 40 Metern. Die Konstruktion erfolgte in Form von Pfostenbauten, wobei die Dachlast primär von den massiven Wänden getragen wurde. Diese Wände wurden kunstvoll errichtet: Ein filigranes Flechtwerk diente als Grundstruktur, in welches zwischen den tragenden Stützpfosten – oftmals auch in doppelter Anordnung – ein Lehmbewurf eingearbeitet wurde. Dieses Bauverfahren verlieh den Gebäuden nicht nur Stabilität, sondern auch einen charakteristischen, regionaltypischen Ausdruck.

Bestattungsrituale der Stichbandkeramik Kultur

Die spirituelle Dimension der Beisetzung

In dieser Kultur waren sowohl Feuerbestattungen als auch traditionelle Körperbestattungen gebräuchlich und fanden gleichermaßen Anwendung. Die Überführung der Verstorbenen in das Jenseits erfolgte in flachen Erdgräbern, die häufig in unmittelbarer Nähe der Siedlungen – teils sogar innerhalb derselben – angelegt wurden. Vielfältige Grabbeigaben, die in diesen Gräbern entdeckt wurden, zeugen von einem tief verwurzelten Glauben an ein Leben nach dem Tod. Bei den Brandbestattungen wurden die verkohlten Überreste entweder direkt in die vorbereitete Grabgrube geschüttet oder in speziell dafür hergestellte Gefäße gefüllt. Ergänzend dazu erfolgte die Beisetzung der Leichname überwiegend in einer charakteristischen Hockstellung. Dabei wurde stets darauf geachtet, dass der Kopf in östlicher Richtung ausgerichtet war – sei es auf der linken oder rechten Seite des Körpers – was auf symbolische Vorstellungen des Jenseits hinweist.

Mittelneolithikum

STECKBRIEF

01

Name

Stichbandkeramik (SBK)

02

Alter

ca. 4900 – 4500 v. Chr.

03

Region

Mitteleuropa – verbreitet in Bayern, Böhmen, Mähren, Österreich, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Südpolen. Westlich von Lech und Main dominieren andere Kulturen wie die Hinkelstein-, Großgartacher- und Rössener-Kultur.

04

Kulturelle Einordnung

Übergangskultur zur Linearbandkeramik; regional variierende Zuordnung (Mittelneolithikum nach Jens Lüning, in anderen Gebieten noch Frühneolithikum).

05

Keramik

- Typische Formen: Flaschen, Kümpfe, Schüsseln, Schalen sowie beutelartige Gefäße.

- Dekoration: Charakteristische Stichverzierung, die mittels eines mehrzinkigen Geräts feine Einstiche erzeugt; zusätzlich finden sich plastische Verzierungen wie Knubben, Ösen und plastische Bänder.

- Besonderheiten: Markant sind die nach oben gezogenen Handhaben, die als „Hörnerhenkel“ bekannt sind; vereinzelt auch anthropomorphe Plastiken, beispielsweise aus der Siedlung bei Untermixnitz in der Gemeinde Weitersfeld.

06

Hausbau

- Grundriss: Unterschiedliche Formen – von leicht gebauchten Längsseiten bis hin zu trapezförmigen Strukturen (insbesondere in Polen) – mit Bauwerken, die Längen von bis zu 40 Metern erreichen können.

- Bauweise: Pfostenbauten, bei denen die Dachlast überwiegend von massiven Wänden getragen wird.

- Wandkonstruktion: Errichtung der Wände aus Flechtwerk, in das ein Lehmbewurf zwischen den tragenden (häufig doppelt gesetzten) Stützpfosten eingearbeitet wurde.

07

Regionale Besonderheiten

- In Bayern tritt die Gruppe Oberlauterbach hervor.

- Böhmische und polnische Varianten zeigen einen deutlichen Einfluss der Lengyel-Kultur, was sich in Keramikformen und Verzierungstechniken widerspiegelt.

08

Bedeutung

- Die Stichbandkeramik markiert eine Phase zunehmender regionaler Differenzierung in der Jungsteinzeit und steht exemplarisch für den Wandel von einheitlichen kulturellen Mustern der Linearbandkeramik hin zu vielfältig lokal geprägten Traditionen.

Mittelneolithikum KULTUREN

Literatur

- Peter Bayerlein: Die Gruppe Oberlauterbach in Niederbayern Lassleben, Kallmünz 1985, ISBN 3-7847-5053-2, (Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte Reihe A 53).

- Alexander Binsteiner: Die Lagerstätten und der Abbau bayerischer Jurahornsteine sowie deren Distribution im Neolithikum Mittel- und Osteuropas. In: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. Band 52, 2005 (2006), S. 43–155 (Online).

- Florian Eibl: Die Bayerische Gruppe der Stichbandkeramik und die Gruppe Oberlauterbach – zum Stand der Forschung. Fines Transire Jahrgang 20, 2011, 79–100. (PDF-Download) (abgerufen am 9. Oktober 2012)

- Dieter Kaufmann: Wirtschaft und Kultur der Stichbandkeramiker im westlichen Mitteldeutschland. Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle/Saale 1976, (Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle 30, ISSN 0072-940X), (Zugleich: Halle, Univ., Diss., 1973).

- Dieter Kaufmann: Die Stichbandkeramik im Saalegebiet. SBORNIK PRACI FILOZOFICKE FAKULTY BRNENSKE UNIVERZITY, STUDIA MINOHA FACULTATIS PHILOSOPHICAE, UNIVERSITATIS BRUNENSIS E 20-21 (1975-1976) SYMPOZIUM TESETICE-KYJOVICE 1974

- Eva Lenneis: Die Stichbandkeramik und ihre Beziehung zu Lengyel-Kultur. In: Bohuslav Chropovský (Hrsg.): Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur. Nové Vozokany 5. – 9. November 1984. Archäologisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Nitra, Nitra u. a. 1986, S. 163–168.

- Hermann Maurer: Ein stichbandkeramisches Kultobjekt aus Niederösterreich. In: Mannus 54, 1988, ISSN 0025-2360, S. 276ff.

- Hermann Maurer: Archäologische Zeugnisse religiöser Vorstellungen und Praktiken der frühen und mittleren Jungsteinzeit in Niederösterreich. In: Idole. Kunst und Kult im Waldviertel vor 7000 Jahren. Ausstellung der Stadt Horn im Höbarthmuseum, 6. Juni bis 2. November 1998, 28. März bis 2. November 1999. Museumsverein in Horn, Horn 1998, S. 23–138.

- Ernst Probst: Deutschland in der Steinzeit. C. Bertelsmann, München 1991, ISBN 3-570-02669-8.

- Wlodzimierz Wojciechowski: Die Anfänge der Lengyel-Kultur und ihre Kontakte mit der stichbandkeramischen Kultur in der oberschlesischen Lößzone. In: Bohuslav Chropovský (Hrsg.): Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur. Nové Vozokany 5. – 9. November 1984. Archäologisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Nitra, Nitra u. a. 1986, S. 323–331.

- Andrea Wolf-Schuler: Untersuchungen zur Chronologie und strukturellen Entwicklung der Kultur mit Stichbandkeramik (= Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie. Band 171). Habelt, Bonn 2009, ISBN 978-3-7749-3636-2.

- Maria Zápotocká: Die Stichbandkeramik zur Zeit des späten Lengyel-Horizontes. In: Studijné zvesti Archeologického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied 17, 1969, ISSN 0560-2793, S. 541–574.

- Maria Zápotocká, Die Stichbandkeramik in Böhmen und Mitteleuropa. In: Fundamenta A3, II, 1970, ZDB-ID 518965-2, S. 1–66.

- Maria Zápotocká, Le néolithique ancien et récent en Bohème et le néolithique ancient en Moravie. In: Marcel Otte (Hrsg.): Atlas du Néolithique Européen. Band 1: Janusz Kozlowski (Hrsg.): L’Europe orientale. Universite de Liège – Service de Préhistoire, Liège 1993, (Etudes et recherches archéologiques de l’Université de Liège 45), S. 373–393.

- Maria Zápotocká, Bestattungsritus des Böhmischen Neolithikums (5500-4200 B. C.). Gräber und Bestattungen der Kultur mit Linear-, Stichband- und Lengyelkeramik. Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prag 1998, ISBN 80-86124-13-4.

Quellenangaben zum Inhalt der Seite

Wikipedia

Buch: Lebenswandel/ Früh und Mittelneolithikum – Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle

Hi my loved one! I want to say that this post is awesome, great written and come with almost all vital infos. I would like to peer more posts like this .

Hello and thank you so much for your incredibly kind words! It truly means a lot to hear that you found the post well written and informative and I’m especially glad it contained the vital info you were looking for. I’ll definitely keep creating content along these lines, and I hope you’ll find future posts just as helpful and interesting. So glad to have you here! 😊

All the best