Eine endneolithische Hochkultur im Karpatenbecken... ca. 5000–4500 v. Chr.

Theiß-Kultur (Tisza)

Benannt nach dem Fluss Theiß (ungarisch Tisza), wird diese faszinierende Kultur manchmal auch als Tisza-Kultur bezeichnet. Sie entfaltete sich in der ersten Hälfte des 5. Jahrtausends v. Chr. und hinterließ ihre Spuren in Ostungarn sowie in angrenzenden Gebieten des heutigen Rumäniens und des ehemaligen Jugoslawiens. In dieser Zeit existierte die Theiß-Kultur nicht isoliert, sondern stand in enger Wechselwirkung mit anderen Kulturen. Besonders bemerkenswert ist ihre Verbindung zur Herpály-Kultur, die sich im Berettyó-Gebiet (Nordostungarn) entwickelte, sowie zur Csőszhalom-Gruppe, die das Bodrog-Gebiet (Ostslowakei) prägte. Aufgrund dieser engen Verflechtungen wird die Kultur in der Forschung häufig als Theiß-Herpály-Csőszhalom-Kultur zusammengefasst. Parallel dazu bestanden weitere bedeutende Kulturen: In Westungarn dominierte die Lengyel-Kultur, während südlich der Donau die fortschrittliche Vinča-Kultur florierte. Zudem übernahm die Theiß-Kultur stilistische und technologische Elemente aus älteren oder zeitgleichen Kulturen der Region, darunter die Bükker Kultur, die Alföld-Linearkeramik, sowie die Esztár- und Szákálhat-Kultur. Wichtig ist die klare Abgrenzung zur nachfolgenden Tiszapolgár-Kultur, die bereits dem Äneolithikum (Kupferzeit) zuzuordnen ist und eine neue Entwicklungsphase in der Region markierte.

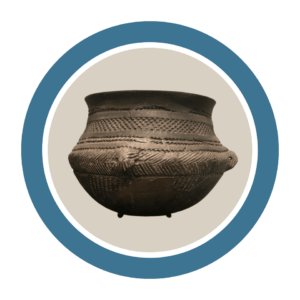

Die Keramik der Theiß-Kultur

Kunstvolle Gefäße und rätselhafte Figuren

Die Keramik der Theiß-Kultur zeichnet sich durch eine beeindruckende Vielfalt an Formen und Verzierungen aus. Typisch sind Gefäße mit senkrechten Wänden, die kunstvoll bemalt wurden. Die Farbpalette reichte von tiefem Schwarz über leuchtendes Rot bis hin zu warmem Gelb. Besonders auffällig ist das dekorative Flechtwerk aus Mäandermustern, das an gewebte Matten oder Textilien erinnert. In der frühen Phase der Tisza-Kultur griff man auf eine außergewöhnliche Technik zurück: Die Gefäße wurden mit Pech überzogen und anschließend mit Halmen in geometrischen Mustern beklebt – eine Methode, die den Eindruck eines textilen Dekors auf der Keramik hinterließ. Mit der Weiterentwicklung zur klassischen Phase änderte sich die Gestaltung. Nun dominierten Gefäße mit glänzend polierter Oberfläche, die weitgehend auf Verzierungen verzichteten. Ein typisches Merkmal dieser Epoche sind kleine plastische Knubben, die als dekorative Elemente auf der Oberfläche der Gefäße aufgebracht wurden. Gegen Ende der Theiß-Kultur wurden Ritzmuster immer seltener, was auf eine stilistische Vereinfachung der Keramik hinweist. Die große Bedeutung der Töpferei zeigt sich auch in den Funden aus Wohnhäusern: Ein einzelnes Haus konnte zwischen 40 und 50 Gefäße enthalten. Neben der Haushaltskeramik wurden häufig viereckige, mit Ton ausgekleidete Vorratsgruben entdeckt, die ein Fassungsvermögen von 700 bis 1200 Litern hatten – genug, um große Mengen Getreide für den Winter zu lagern.

Kultische Objekte und geheimnisvolle Statuetten

Ähnlich wie die benachbarte Vinča-Kultur, die in Serbien und im Banat verbreitet war, fertigte die Theiß-Kultur nicht nur Alltagskeramik, sondern auch kultische Objekte an. Besonders bemerkenswert sind die bikonischen Gefäße mit Kegelhals und durchbrochenem Standfuß, deren Zweck noch immer Rätsel aufgibt. Wahrscheinlich wurden sie in rituellen Zeremonien verwendet. Zu den bekanntesten Funden zählt der sogenannte Sichelgott von Szegvár-Tűzköves – eine geheimnisvolle, sitzende Figur unbestimmten Geschlechts, die möglicherweise eine Maske trägt. Eine ähnlich geformte Statuette stammt aus Öcsöd-Kováshalom. Auch anthropomorphe Tonfiguren wie die berühmte Venus von Kökénydomb, die aus drei zusammengesetzten Figuren besteht, gehören zum reichen Fundspektrum. Besonders selten sind menschliche Darstellungen aus edlen Materialien wie Marmor oder Bergkristall. Diese außergewöhnlichen Stücke deuten darauf hin, dass sie nicht für den alltäglichen Gebrauch bestimmt waren, sondern eine besondere rituelle oder symbolische Bedeutung hatten.

Werkzeuge und Alltagsgegenstände aus Knochen

Handwerk und Nutzung in der Theiß-Kultur

Die Menschen der Theiß-Kultur nutzten Knochen als vielseitiges Material zur Herstellung von Werkzeugen und Alltagsgegenständen. Besonders hervorzuheben sind kunstvoll bearbeitete Harpunen, die für die Jagd und Fischerei eingesetzt wurden. Diese spitzen Waffen, oft mit Widerhaken versehen, ermöglichten es, Beute effizient zu erlegen und spielten eine entscheidende Rolle in der Nahrungsbeschaffung. Neben Harpunen fertigten die Menschen auch Ahlen, Nadeln und Spatel, die bei der Lederverarbeitung und Textilherstellung Verwendung fanden. Knochenspitzen dienten als Pfeil- und Lanzenspitzen, während fein geschnitzte Anhänger und Perlen darauf hinweisen, dass Knochen auch für Schmuck und persönliche Zierde genutzt wurden. Die Knochenverarbeitung der Theiß-Kultur zeigt eindrucksvoll, wie geschickt diese Gemeinschaft natürliche Ressourcen nutzte, um ihre Lebensweise zu optimieren.

Kupfer Ein Zeichen von Prestige und Handwerkskunst

vom Schmuck bis zum Statussymbol

Die Menschen der Theiß-Kultur kannten bereits die Verarbeitung von Kupfer, doch anders als in späteren Epochen wurde das Metall nur selten für Werkzeuge oder Waffen verwendet. Stattdessen diente es vor allem zur Herstellung von Schmuck und repräsentativen Gegenständen. Funde von Kupferringen, Perlen und dünnen Plättchen lassen darauf schließen, dass das glänzende Metall eine besondere Wertschätzung genoss. Wahrscheinlich war Kupferschmuck nicht nur ein dekoratives Element, sondern auch ein Statussymbol, das den gesellschaftlichen Rang oder spirituelle Bedeutung unterstrich. Die Kupferverarbeitung in der Theiß-Kultur stand noch am Anfang ihrer Entwicklung, doch sie zeigt den frühen Umgang mit Metall, der in den folgenden Jahrhunderten zu einer tiefgreifenden technologischen Veränderung führen sollte.

Siedlungswesen

Strukturierte Gemeinschaften an Flüssen

Von Tellsiedlungen bis Tempelbauten – Wie die Theiß-Kultur ihre Welt strukturierte

Die Theiß-Kultur hatte ihren Verbreitungsschwerpunkt entlang der Flüsse Marosch und Kreisch, wo sich zahlreiche Siedlungen befanden. Die Größe dieser Siedlungen variierte erheblich und reichte von kleinen Dörfern mit nur 1 Hektar bis hin zu großen zentralen Ansiedlungen von bis zu 30 Hektar. Auffällig ist, dass Tells – also durch wiederholte Bebauung entstehende Siedlungshügel – nur südlich des Körös vorkommen. Dies könnte mit klimatischen Bedingungen zusammenhängen, die in dieser Region eine dauerhafte Sesshaftigkeit begünstigten. Entlang der oberen Theiß entwickelten sich bedeutende Zentralsiedlungen, darunter Mezőtúr und Öcsöd-Kováshalom. Diese lagen meist strategisch günstig an Flussmündungen und waren von einem Netzwerk kleinerer, regelmäßig verteilten Dörfer umgeben. Diese Struktur deutet darauf hin, dass bereits eine differenzierte Organisation mit zentralen und peripheren Siedlungen existierte.

Bauweise – Rechteckige Langhäuser mit kunstvollen Details

Die Häuser der Theiß-Kultur waren rechteckig, oft mehrteilig und wurden direkt Wand an Wand gebaut. Einige Archäologen interpretieren diese dichte Bauweise als Hinweis auf eine hierarchische Gesellschaftsstruktur, in der die räumliche Anordnung eine soziale Ordnung widerspiegelte. Die Bauweise folgte einer klaren Architektur: Die Häuser waren meist 7 bis 18 Meter lang und nach einer Nordwest-Südost-Ausrichtung angelegt. Das Grundgerüst bestand aus Spaltholzpfosten, die das Dach trugen, während die Wände aus Stampflehm, mit Lehm bestrichenem Schilf oder Reisig errichtet wurden. Diese Wände wurden häufig bemalt oder plastisch verziert, was auf eine ausgeprägte Ästhetik in der Gestaltung des Wohnraums hinweist. Besonders bemerkenswert ist der künstlerische Schmuck an den Giebeln: Hier brachte man Tierköpfe aus Lehm an, die möglicherweise kultische oder schützende Bedeutung hatten. Der Fußboden bestand aus mit Lehm überzogenen Holzplanken, was nicht nur für Stabilität sorgte, sondern auch eine gewisse Isolierung gegen Feuchtigkeit bot. Innerhalb der Häuser waren Backöfen und Herdstellen fester Bestandteil, was darauf hinweist, dass jedes Haus über eine eigene Koch- und Wärmequelle verfügte.

Religiöse oder soziale Zentren?

Einige größere Gebäude, wie jene in Véstő, fallen durch ihre abweichende Bauweise auf. Aufgrund ihrer Größe und Position innerhalb der Siedlungen werden sie von manchen Forschern als Tempel oder Versammlungsstätten gedeutet. Diese Interpretation bleibt jedoch umstritten, da es keine eindeutigen Beweise für ihre Nutzung zu religiösen Zwecken gibt. Dennoch deutet das Vorhandensein solcher Strukturen auf einen gewissen Grad an gesellschaftlicher Organisation hin, die über den rein funktionalen Wohnbau hinausging. Die Siedlungsweise der Theiß-Kultur zeigt, dass diese Gemeinschaften nicht nur eine ausgeprägte Baukunst entwickelten, sondern auch eine strukturierte Lebensweise mit zentralen und peripheren Siedlungen, gemeinschaftlich genutzten Gebäuden und einer starken Verbindung zu den Flusslandschaften ihrer Umgebung.

Wirtschaft – Von Ackerbau bis Fernhandel

Die Grundlage der Theiß-Kultur

Wie Landwirtschaft, Viehzucht und Handel das Leben prägten

Die Menschen der Theiß-Kultur führten eine vielseitige Wirtschaftsweise, die auf Ackerbau, Viehzucht, Jagd, Fischfang und Handel basierte. Der Anbau von Einkorn, Emmer, Gerste und Flachs spielte eine zentrale Rolle in der Ernährung und der Herstellung von Stoffen oder Seilen. Diese Getreidearten waren robust und an das Klima der Region angepasst. Die regelmäßigen Funde von mit Ton ausgekleideten Vorratsgruben mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1200 Litern belegen, dass die Menschen gezielt Vorräte anlegten, um Versorgungsengpässe zu überbrücken. Im oberen Theiß-Gebiet waren Rinder und Schweine die wichtigsten Haustiere, gefolgt von Schafen und Ziegen (Ovicapriden). Die Rinder dienten nicht nur als Fleischlieferanten, sondern vermutlich auch als Arbeitstiere für den Ackerbau oder den Transport schwerer Lasten. Obwohl die Viehzucht eine bedeutende Rolle spielte, zeigt der hohe Anteil an Wildtierknochen (bis zu 60 % in manchen Siedlungen), dass die Jagd weiterhin eine zentrale Bedeutung hatte. Besonders häufig sind Funde von Auerochsen- und Wildschweinknochen, was darauf hindeutet, dass große Wildtiere bevorzugt gejagt wurden. In den Gräbern der Theiß-Kultur fanden sich Schmuckstücke aus Wolfs- und Rehzähnen, was nahelegt, dass diese Tiere nicht nur als Beute betrachtet wurden, sondern möglicherweise auch symbolische oder spirituelle Bedeutung hatten. Die Nähe zu Flüssen ermöglichte es den Menschen, sich auch vom Fischfang zu ernähren. Der Fund von Harpunen aus Knochen belegt, dass neben der Jagd auch die Gewässer eine wichtige Nahrungsquelle waren.

Fernhandel – Weite Netzwerke

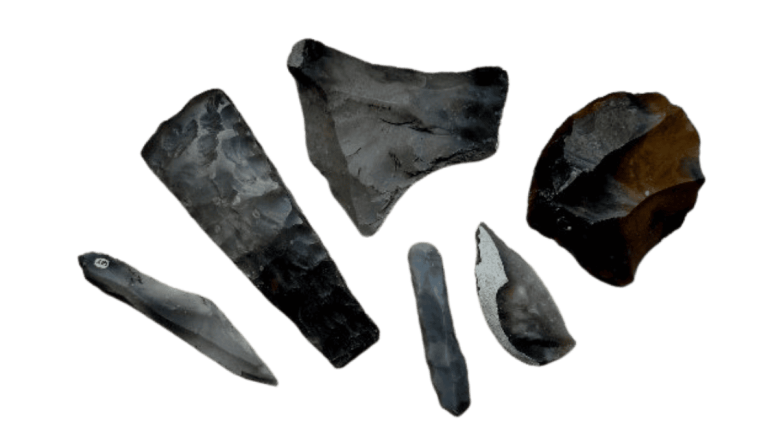

Die Menschen der Theiß-Kultur waren nicht auf lokale Ressourcen beschränkt, sondern unterhielten weitreichende Handelskontakte. Besonders begehrt waren Feuerstein (Silex), Kupfer und Spondylusmuscheln, die über große Distanzen gehandelt wurden.

- Feuerstein und Kupfer dienten der Herstellung von Werkzeugen und Schmuck.

- Spondylusmuscheln, die ursprünglich aus dem Mittelmeer stammen, wurden in Form von Perlen oder Plättchen verarbeitet und hatten wahrscheinlich einen hohen symbolischen Wert.

Die Wirtschaft der Theiß-Kultur war somit gut organisiert und kombinierte Landwirtschaft, Tierhaltung, Jagd und Handel, um eine stabile Versorgung der Gemeinschaften zu gewährleisten.

Bestattungen – der Theiß-Kultur

Rituale und Grabbeigaben

Die Menschen der Theiß-Kultur entwickelten differenzierte Bestattungsrituale, die sowohl innerhalb der Siedlungen als auch auf neu entstehenden Friedhöfen außerhalb der Wohnbereiche stattfanden. In den meisten Regionen der Theiß-Kultur war die Hockerbestattung üblich. Dabei wurden die Verstorbenen in seitlicher, angewinkelter Haltung bestattet – eine Stellung, die möglicherweise eine symbolische Bedeutung hatte, etwa als Hinweis auf eine vorgeburtliche Haltung oder einen zyklischen Lebensglauben. Die Gräber folgten häufig einer Ost-West-Orientierung, was auf bestimmte religiöse Vorstellungen oder astronomische Bezüge hindeuten könnte. Während die Hockerstellung dominierte, zeigen Funde aus dem mittleren Theißgebiet, dass dort die Verstorbenen in gestreckter Rückenlage beigesetzt wurden. Diese Abweichung könnte auf unterschiedliche kulturelle Traditionen, soziale Hierarchien oder rituelle Vorstellungen innerhalb der Theiß-Kultur hinweisen. Die Verstorbenen erhielten oft reiche Beigaben, die auf eine tief verwurzelte Jenseitsvorstellung schließen lassen.

Dazu gehörten:

- Ocker, vermutlich zur rituellen Körperbemalung oder als Schutzsymbol.

- Schmuck aus Spondylusmuscheln, darunter Perlen und Armbänder, die aus dem Mittelmeerraum stammten und auf weitreichenden Handel hindeuten.

- Tierzähne, möglicherweise als Amulette oder Statussymbole.

- Steinperlen und Silexgeräte, die sowohl praktische als auch symbolische Bedeutung gehabt haben könnten.

- Keramik, oft kunstvoll verziert, möglicherweise zur Versorgung der Toten im Jenseits.

- Selten Kupferschmuck, was darauf hindeutet, dass Metallobjekte in dieser Zeit noch nicht weit verbreitet waren.

Obwohl viele Verstorbene innerhalb der Siedlungen beigesetzt wurden, zeigen archäologische Funde, dass in dieser Zeit die ersten Friedhöfe außerhalb der Wohngebiete entstanden. Dies könnte ein Hinweis auf einen gesellschaftlichen Wandel sein – möglicherweise eine beginnende Differenzierung zwischen Lebensraum und Totenwelt oder eine neue Form von Ahnenkult. Die Bestattungspraktiken der Theiß-Kultur spiegeln eine vielschichtige Gesellschaft mit komplexen Ritualen wider, in der der Tod nicht als Ende, sondern als Übergang in eine andere Daseinsform betrachtet wurde.

Literatur

- Bogusław Gediga: Methodische Probleme bei der Auswertung archäologischer Quellen für die Rekonstruktion urgeschichtlicher Religionen. In: Friedrich Schlette, Dieter Kaufmann (Hrsg.): Religion und Kult in ur- und frühgeschichtlicher Zeit (= Historiker-Gesellschaft der DDR. Tagung der Fachgruppe Ur- und Frühgeschichte. 13). Akademie-Verlag, Berlin 1989, ISBN 3-05-000662-5, S. 211–217.

- Walter Meier-Arendt (Hrsg.): Alltag und Religion – Jungsteinzeit in Ost-Ungarn. Mit Ausgrabungen in: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály und Funde. Museum für Vor- und Frühgeschichte, Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-88270-314-8.

- Nándor Kalicz: Die Szákálhat-, Theiß und Herpály-Csöszhalom-Kultur des mittleren und späten Neolithikums in Ungarn. In: Joachim Preuß (Hrsg.): Das Neolithikum in Mitteleuropa. Kulturen – Wirtschaft – Umwelt. Vom 6. bis 3. Jahrtausend v. u. Z. Übersichten zum Stand der Forschung. Band 1/1, Teil A: Das Neolithikum in Mitteleuropa. Beier & Beran, Weißbach 1998, ISBN 3-930036-10-X, S. 307–315.

- Nándor Kalicz: Siedlungsstruktur der neolithischen Herpály-Kultur in Ostungarn. In: Settlement patterns between the Alps and the Black Sea, 5th to 2nd Millennium B. C. Symposium. Modelli insediativi tra Alpi e Mar Nero dal 5° al 2° Millennio A. C.; Atti del Simposio Internazionale. Verona-Lazise 1992. 1995

Mittelneolithikum

STECKBRIEF

01

Name

Theiß-Kultur (auch Tisza-Kultur)

02

Alter

ca. 5000–4500 v. Chr.

03

Verbreitungsgebiet

- Ostungarn (nach dem Fluss Theiß benannt)

- Nordwest-Rumänien

- Teile von Serbien und der Slowakei

04

Zeitgenössische Kulturen

- Herpály-Kultur (Nordostungarn, Berettyó-Gebiet)

- Csőszhalom-Gruppe (Ostslowakei)

- Lengyel-Kultur (Westungarn)

- Vinča-Kultur (Serbien & Banat)

05

Siedlungen

- Siedlungsgröße: 1–30 ha

- Tellsiedlungen nur südlich des Körös

- Zentralorte mit kleineren umliegenden Siedlungen

- Rechteckige Häuser (7–18 m Länge) aus Holz, Lehm und Schilf, oft mit bemalten Wänden

- Teilweise große Gebäude (mögliche Tempel)

06

Wirtschaft

- Ackerbau: Einkorn, Emmer, Gerste, Flachs

- Viehzucht: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen

- Jagd: Auerochse, Wildschwein, Hirsch (bis zu 60 % Wildtieranteil in manchen Siedlungen)

- Fischfang: Belegt durch Harpunenfunde

- Handel: Spondylusmuscheln, Kupfer, Feuerstein

07

Technologie

- Keramik: Bemalt (Schwarz, Rot, Gelb), Mäander- & Mattenmuster

- Feuerstein: Vor allem wolhynischer Kreide-Feuerstein, seltener Obsidian und Chalcedon

- Metallverarbeitung: Erste Verwendung von Kupfer (v. a. Schmuck)

- Knochenverarbeitung: Harpunen und Schmuckstücke

08

Kult & Kunst

- Tonaltäre & Idolfiguren (z. B. Sichelgott von Szegvár-Tűzköves)

- Bikonische Kultgefäße mit durchbrochenem Standfuß

- Seltene Marmorstatuetten

- Venus von Kökénydomb (Keramik mit Applikationen)

09

Bestattungen

- Hockerbestattung (seitlich, angewinkelt, Ost-West-Orientierung)

- Im mittleren Theißgebiet auch gestreckte Rückenlage

- Beigaben: Ocker, Spondylusschmuck, Tierzähne, Silexgeräte, Keramik, selten Kupfer

- Erste Friedhöfe außerhalb der Siedlungen entstehen

10

Besondere Merkmale

✅ Gut organisierte Siedlungsstruktur mit sozialen Hierarchien

✅ Erste Kupferverarbeitung für Schmuck, aber nicht für Werkzeuge

✅ Weitreichender Handel mit Muscheln, Feuerstein und Kupfer

✅ Kultische Funde deuten auf religiöse Rituale hin

You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

That’s such an incredible compliment thank you so much! Your words truly mean a lot, and I’m thrilled to hear you enjoy the blog this much. The fact that you’d recommend this site to others is honestly the highest praise I could hope for. That’s pure motivation! I’ll keep doing my very best, and I hope you’ll like what’s coming next. Your support is truly appreciated, thank you!

All the best and have a great day 😊