Die prähistorische Evolution... ca. 4200–2800 v. Chr.

Trichterbecherkultur

Die Trichterbecherkultur, auch unter dem Namen Trichterrandbecherkultur (Abkürzungen: TBK, TRB) bekannt, zählt zu den bedeutenden archäologischen Kulturen der Jungsteinzeit und wird auf den Zeitraum etwa 4200–2800 v. Chr. datiert. In den nördlichen Regionen Mitteleuropas, im mittleren Osteuropa sowie in Dänemark und Südskandinavien trat sie als erste Kultur des nordischen Frühneolithikums auf, die den Ackerbau als dominantes Merkmal einführte. Während im nördlichen Teil Europas die Kultur auf die mesolithische Ertebølle-Kultur (5100–4100 v. Chr.) folgte, bauten in den übrigen Gebieten die bereits existierenden bäuerlichen Traditionen der Bandkeramik und der Rössener Kultur auf ihre Entwicklung auf. Bereits im Jahr 1910 prägte Gustaf Kossinna den Begriff „Trichterbecherkultur“ – inspiriert durch die typischen Becher mit trichterförmigem Rand, die charakteristisch für diese Kultur sind. Später, im Jahr 1932, lieferte der polnische Archäologe Konrad Jażdżewski (1908–1985) den ersten detaillierten Gliederungsvorschlag, der half, diese facettenreiche Kultur systematisch einzuordnen. Zusätzlich wird diese Kultur auch im Englischen als Funnelbeaker Culture oder Funnelneckbeaker Culture (Abkürzung FBC) bezeichnet und bildet einen wesentlichen Bestandteil der frühen neolithischen Kulturgeschichte Nord- und Mitteleuropas.

Die Ursprünge der Trichterbecherkultur

Archäologische Funde, innovative Datierungsmethoden und frühe Kupferimporte

als Wegweiser der neolithischen Transformation

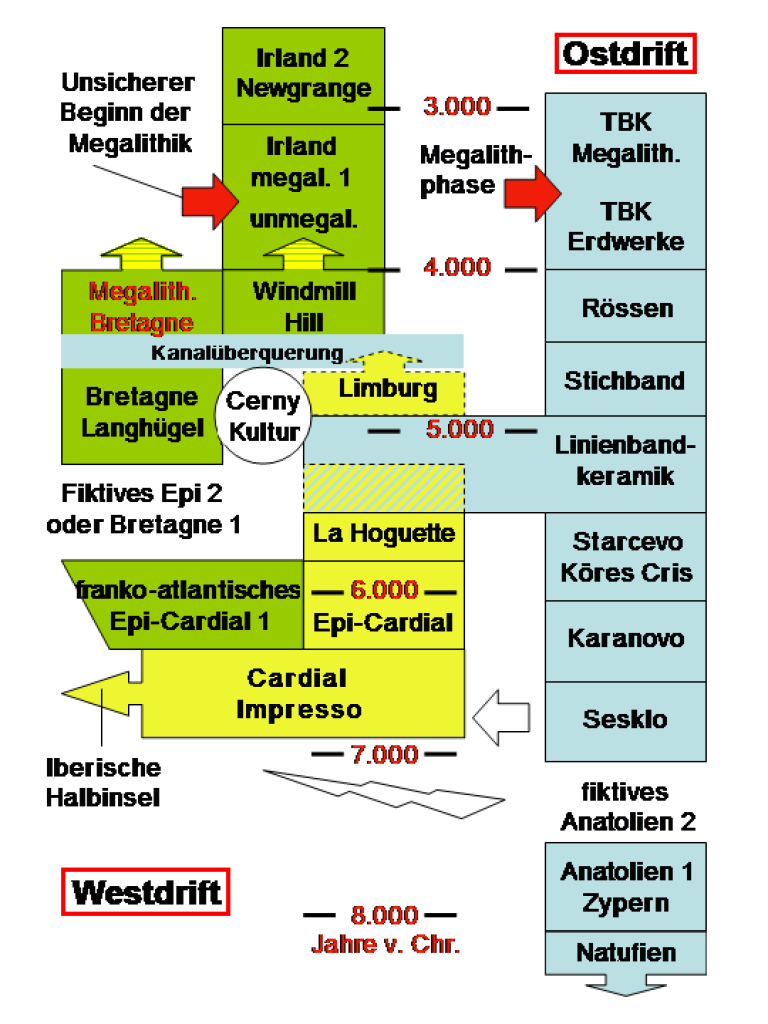

Der zeitliche und räumliche Beginn der Trichterbecherkultur – eine Schlüsselkultur des Jungneolithikums – bleibt bis heute Gegenstand intensiver Forschung und Diskussion. Erste radiokarbonbasierte Datierungen aus Sarnowo (dem heutigen Schamau in Ostpreußen) deuten auf ein Alter von etwa 4400 v. Chr. hin. Allerdings werden diese sehr frühen 14C-Werte kritisch betrachtet, da die verwendeten Holzkohleproben aus einer Grube stammten, die sich unter einem kammerlosen Hünenbett befand. Somit kann dieses Datum höchstens als ein terminus post quem verstanden werden, also als eine früheste mögliche zeitliche Grenze. Im Gegensatz dazu liefern die Ausgrabungen im ostholsteinischen Wangels verlässlichere Hinweise: Hier belegen verkohlte Speisekrusten, die an Keramikfragmenten haften, einen trichterbecherzeitlichen Siedlungsbeginn um 4100 v. Chr. Besonders bemerkenswert ist, dass zu jeder Probe die δ¹³C-Werte erfasst wurden – ein Verfahren, das mögliche Verunreinigungen durch das sogenannte „alte Wasser“ (Reservoireffekt) weitgehend ausschließt.

Moderne Interpretationen betonen zudem den signifikanten Einfluss früher Kupferimporte auf die Herausbildung dieser Kultur. Bereits den späten Jägern und Sammlern der Ertebøllekultur im Norden standen diese metallischen Prestigegüter zur Verfügung. Obwohl die ökonomische Struktur zu jener Zeit noch weitgehend unverändert blieb, könnten die neuen Kupferobjekte ideologisch-soziale Umwälzungen angestoßen haben. Ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Kupferfunden und der fortschreitenden Neolithisierung ist sowohl im westlichen Ostseeraum als auch in Polen erkennbar – wenn auch nicht als allein ursächlich zu werten. Insgesamt offenbart sich ein vielschichtiges Bild: Die Entstehung der Trichterbecherkultur ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von innovativen Datierungstechniken, kulturellen Einflüssen und dem Austausch von Handelswaren, wobei insbesondere die Rolle der frühen Kupferimporte als Impulsgeber in den Vordergrund rückt.

Zeitliche Wegmarken der Trichterbecherkultur

Von den Anfängen des Nordischen Frühneolithikums bis zur Megalithphase – Eine chronologische Analyse

Die Einteilung der Trichterbecherkultur in zeitliche Abschnitte erfolgt in der Regel über die Unterscheidung in die Ältere und die Jüngere Trichterbecherkultur. Dabei erlaubt eine regionale Differenzierung, die einzelnen Phasen anhand von Keramikstilen und Verzierungen noch feiner zu untergliedern. Im schleswig-holsteinischen Raum, wo relativ verlässliche C14-Daten vorliegen, hat sich folgendes Schema etabliert:

Zunächst bildet die Ältere Trichterbecherkultur, auch als Nordisches Frühneolithikum (FN) bekannt, den ersten Abschnitt. Dieser unterteilt sich in mehrere Kulturstufen:

- Wrangels-Phase (4200–3900 v. Chr.)

- Siggeneben-Phase (3900–3700 v. Chr.)

- Satrup-Stufe (3700–3500 v. Chr.)

- Fuchsbergstufe (3500–3300 v. Chr.)

Andrew Sherratt ordnet der Satrup- und Fuchsbergstufe einen markanten Ideologiewandel zu, der den Weg zur Entstehung der Megalithik ebnete. Bereits in den 1960er Jahren dokumentierten Søren H. Andersen und Hermann Schwabedissen 30 Fundplätze mit Fuchsbergkeramik, die sich von Mittel-Jütland über die westlichen dänischen Hauptinseln bis in den nordelbischen Raum erstrecken. Aufbauend auf dieser frühen Periode folgt die Jüngere Trichterbecherkultur, auch als Nordisches Mittelneolithikum A (MN A) bezeichnet. Diese Phase, die sich über die Kulturstufen MN A I bis V erstreckt und den Zeitraum von etwa 3300 bis 2800 v. Chr. abdeckt, wird als Megalithphase charakterisiert. In anderen Regionen finden sich hingegen abweichende chronologische Systeme mit unterschiedlichen Kulturstufen – ein Umstand, der auf regionale zeitliche und typologische Unterschiede zurückzuführen ist und die kulturelle Vielfalt innerhalb der Trichterbecherkultur unterstreicht.

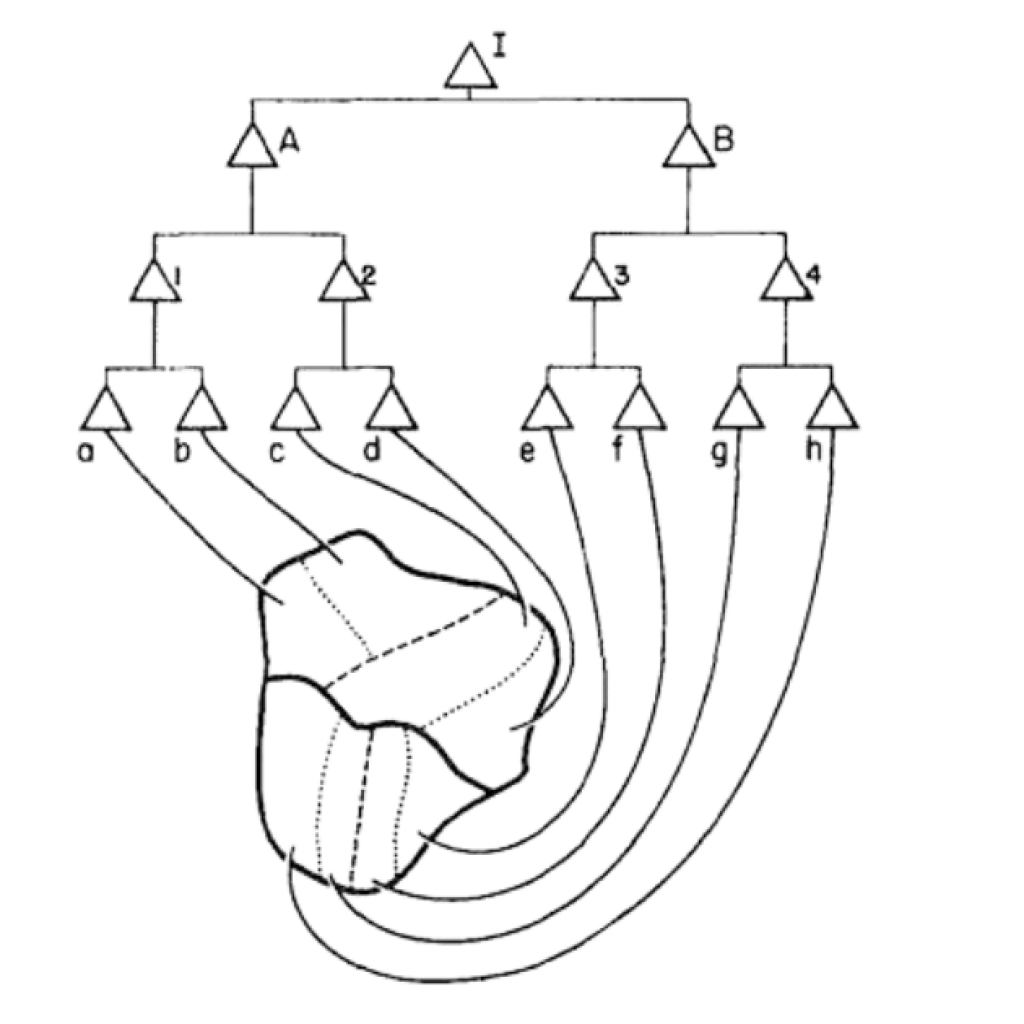

Die Verbreitung der Trichterbecherkultur

Ein weitreichendes Siedlungsgebiet von den Niederlanden bis zum Dnepr

Die Trichterbecherkultur erreichte ihre größte Ausdehnung von der niederländischen Provinz Drenthe über die Norddeutsche Tiefebene und Südskandinavien bis hin zum westlichen Ufer des Dnepr. Ihre Nachbarkulturen variierten je nach Epoche: Während sie im Frühneolithikum an die Michelsberger Kultur grenzte, bildete im Spätneolithikum die Wartberg-Gruppe die südliche Begrenzung ihres Einflussbereichs. Der Archäologe Josef Kostrzewski nahm eine feinere Untergliederung der Trichterbecherkultur in verschiedene regionale Gruppen vor:

- Westgruppe: Diese erstreckte sich von Drenthe in den Niederlanden bis in das Gebiet um die Weser.

- Nordgruppe: Ihr Siedlungsraum reichte von Südskandinavien bis in den mittleren Teil Norddeutschlands.

- Ostgruppe: Im Norden Polens verbreitet, umfasste sie auch die Brześć-Kujawski-Kultur, die eine Verbindung zur Lengyel-Kultur aufwies.

- Südostgruppe: Diese reichte von Südpolen bis zum Dnepr und umfasst unter anderem die bedeutende frühe Wagendarstellung von Bronocice (Südpolen), die auf etwa 3600–3300 v. Chr. datiert wird.

- Südgruppe: Im mitteldeutschen Raum, Sachsen-Anhalt und Tschechien entwickelten sich mehrere Untergruppen:

Diese regionale Differenzierung zeigt, dass die Trichterbecherkultur kein einheitliches Gebilde war, sondern sich über verschiedene Räume hinweg mit jeweils eigenen materiellen und kulturellen Besonderheiten entwickelte.

Die materielle Kultur der Trichterbecherkultur

Keramisches Inventar und kunstvolle Gefäßformen

Keramik ist eines der bedeutendsten archäologischen Hilfsmittel, um die Zeitstellung eines Fundes zu bestimmen. Aufgrund ihrer Zerbrechlichkeit überdauert sie zwar nicht immer unversehrt, doch gerade diese Eigenschaft macht sie zu einem wertvollen Leitfund für die Datierung von Fundplätzen. Eine genauere Bestimmung kann in manchen Fällen sogar durch die Thermolumineszenzdatierung erfolgen. Innerhalb der Trichterbecherkultur lassen sich verschiedene keramische Stile identifizieren, die sich über kürzere oder längere Zeiträume erstrecken. So wird beispielsweise die Tiefstichkeramik, die nach Hans-Jürgen Beier in bestimmten Regionen zwischen 3500 und 3000 v. Chr. verbreitet war, als eine charakteristische Stilphase betrachtet.

Typische Gefäßformen

Der namensgebende Trichterbecher ist das markanteste Gefäß der Kultur. Er zeichnet sich durch ein leicht bauchiges Unterteil aus, das über der Gefäßschulter in ein trichterförmiges Oberteil übergeht. Viele dieser Becher wurden mit komplexen Mustern verziert, wodurch sie zu den kunstvollsten Keramikobjekten der Zeit zählen. Ein besonders herausragendes Beispiel ist der Trichterbecher von Skarpsalling, der um 3200 v. Chr. in Dänemark entstand und für seine filigrane Gestaltung bekannt ist. Neben den Trichterbechern waren auch Amphoren weit verbreitet. Sie besitzen einen bauchigen Gefäßkörper, einen meist zylindrischen oder leicht trichterförmigen Hals sowie zwei oder vier Ösenhenkel, die entweder am Halsansatz oder auf dem Gefäßbauch angebracht sind. Eher seltener, aber dennoch typisch für die Trichterbecherkultur, sind die sogenannten Kragenflaschen. Diese kleinen Gefäße haben einen kugeligen oder birnenförmigen Körper und eine kragenartige Ausstülpung am Flaschenhals. Neben den dekorativen Gefäßen wurden auch funktionale Keramikobjekte hergestellt. Dazu zählen Tonplatten oder Scheiben, die möglicherweise als Backteller zur Zubereitung von Fladenbrot dienten. Besonders große Gefäße wurden zudem direkt im Boden verankert und als Vorratsspeicher genutzt, um Nahrungsmittel sicher aufzubewahren. Die Vielfalt der Keramik zeigt nicht nur die handwerkliche Fertigkeit der Menschen dieser Epoche, sondern liefert auch wertvolle Einblicke in ihre Lebensweise und kulturellen Entwicklungen.

Werkzeuge der Elite und des Alltags

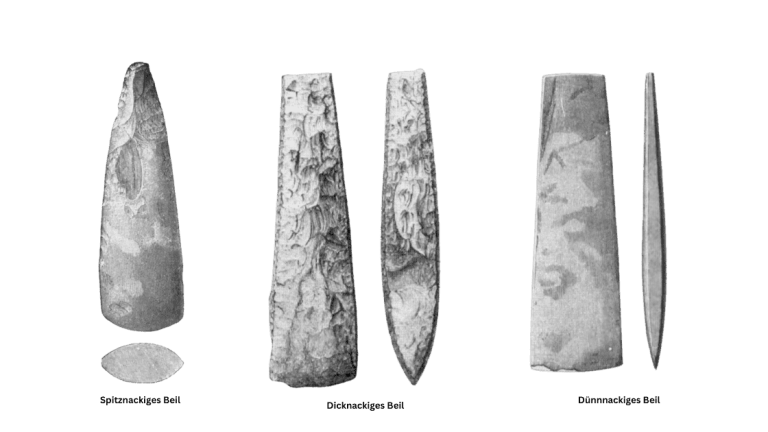

Von kunstvoll polierten Beilen als Statussymbole zur präzisen Holzbearbeitung in der Trichterbecherkultur

In der Trichterbecherkultur spielten überschliffene Beile aus Felsgestein und Feuerstein eine zentrale Rolle – sie dienten nicht nur als hochgeschätzte Statussymbole, sondern auch als unverzichtbare Werkzeuge zur Holzbearbeitung. Die Ausführung dieser Beile unterlag im Laufe der Zeit einer bemerkenswerten Entwicklung. Zunächst dominierte die spitznackige Form, die später in schlankere, dünnnackige Varianten überging und schließlich in massivere, dicknackige Modelle mündete. Letztere wurden in verschiedene Typen unterteilt, um die stilistischen Veränderungen über die Epochen hinweg präzise zu erfassen. Bereits im Frühneolithikum C erscheinen dünnnackige Beile, die in den mittelneolithischen Stufen Ia und Ib – repräsentiert durch Funde an Orten wie Troldebjerg und Klintebakken – als Typ I klassifiziert werden. Im Anschluss zeichnet sich der Typ II als charakteristisches Merkmal der mittelneolithischen Stufe II, beispielsweise an Blandebjerg, ab. Mit dem Fortschreiten der Zeit werden dicknackige Beile zunehmend bedeutsam: So tritt der Typ III in der mittelneolithischen Stufe III, wie etwa in Bundsø, auf, während der Typ IV in der darauffolgenden Stufe IV an Orten wie Lindø belegt ist. Schließlich dokumentiert der Typ V, gefunden in der Stufe V an Store Valby, die abschließende Entwicklung dieser beeindruckenden Werkzeugsparte. Ergänzt wird dieses facettenreiche Bild durch die Präsenz weiterer steinzeitlicher Utensilien aus Feuerstein, wie Schaber und Pfeilspitzen, die das breit gefächerte Repertoire der handwerklichen Techniken der Trichterbecherkultur abrunden.

Die Vielfalt der Streitäxte

Entwicklung, regionale Unterschiede und bedeutende Fundstellen steinzeitlicher Kriegsgeräte

Streitäxte aus Felsgestein zeigen beeindruckende überregionale Formen, weisen jedoch stets eine lokalspezifische Prägung auf. Bereits die ersten Formen, die sogenannten flachen Hammeräxte, tauchen ab etwa 3900 v. Chr. auf und erinnern in ihrer Gestaltung an die Hammeräxte des fünften Jahrtausends aus Südosteuropa. Im weiteren Verlauf folgten die Knaufhammeräxte, die gelegentlich sogar aus Kupfer gefertigt wurden. Diese Variante ist besonders häufig in Ostdänemark und Südschweden anzutreffen, findet aber auch in den Ostalpen – etwa in Österreich – ihren Platz. Flache Hammer- und Knaufhammeräxte sind bis circa 35/3300 v. Chr. belegt, während spätere Varianten, vor allem in den Niederlanden (wie beispielsweise in Lüstringen), zwischen 3300 und 2700 v. Chr. in Stein und Kupfer hergestellt wurden. Ab etwa 3300 v. Chr. setzten sich Rundnacken- und Doppeläxte durch, deren geschwungene Formen charakteristisch für die Trichterbecherkultur wurden und an den legendären Labrys erinnern. Besonders hervorzuheben sind dabei die späten Doppeläxte in Nordostdeutschland, die am Nacken einen markanten Kamm aufweisen und vermutlich in Verbindung mit der Kugelamphorenkultur stehen. Neben den nordischen, geschwungenen Doppeläxten existieren in Mittel- und Süddeutschland, Österreich sowie der Schweiz auch lanzettförmige Doppeläxte. Ferner wurden ähnliche bipennische Doppeläxte in West- und Zentralfrankreich gefunden. Ein gemeinsames Detail der späten Nackenkamm- sowie der lanzettförmigen Doppeläxte – besonders in der Schweiz und im Südwesten Deutschlands – ist, dass ihr Schaftloch oval statt rund geformt ist.

Während die frühen Formen der Streitäxte kaum als Grabbeigaben zu finden waren, ändert sich diese Praxis mit der Einführung von Rundnacken- und Doppeläxten deutlich. Die Zahl der Funde steigt in diesem Zeitraum erheblich an, insbesondere in Megalithgräbern Norddeutschlands und Dänemarks. Ein herausragendes Beispiel liefert das Großsteingrab Wangels in Ostholstein, wo ein Doppelaxt-Exemplar des Typs DII entdeckt wurde. Ein weiterer bemerkenswerter Fundort ist die Gemarkung Wommelshausen in der Gemeinde Bad Endbach im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Dort stieß man 1973 während Ausschachtungsarbeiten auf eine steinerne halbe Doppelaxt aus Diorit, deren Schaftloch bereits alt zerbrochen war. Dieses Fundstück aus dem frühen dritten Jahrtausend v. Chr. (Jungneolithikum, Megalithgräber, Hünengräber) stellt den südlichsten Nachweis einer rillenverzierten Steinaxt dar und ist das einzige seiner Art in Hessen. Etwas nördlich hiervon, in Schmerlecke (Nordrhein-Westfalen), wurde in einem Galeriegrab ein weiteres Fragment einer rillenverzierten Doppelaxt gefunden – ein Befund, der in Galeriegräbern im Gegensatz zu den reicheren Funden in Norddeutschland und Dänemark eher die Ausnahme darstellt. Besonders interessant sind auch nahezu identische, unversehrte doppelschneidige Äxte, die vermutlich als Statussymbole dienten. Solche Exemplare wurden etwa als Beigabe in einem Einzelgrab in Wertle/Emmeln im Landkreis Emsland sowie in weiteren Gräbern bei Buxtehude (Landkreis Stade) und Lembruch (Landkreis Diepholz) gefunden, was den hohen ideellen und praktischen Wert dieser Werkzeuge in der steinzeitlichen Gesellschaft unterstreicht.

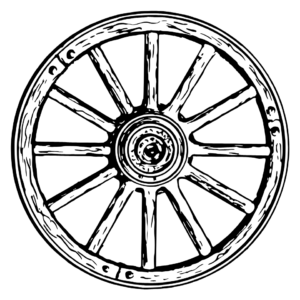

Das Rad-Pionier der Mobilität in der Jungsteinzeit

Frühe Wagenspuren von Bronocice bis Flintbek – Ein Zeugnis neolithischer Innovationen

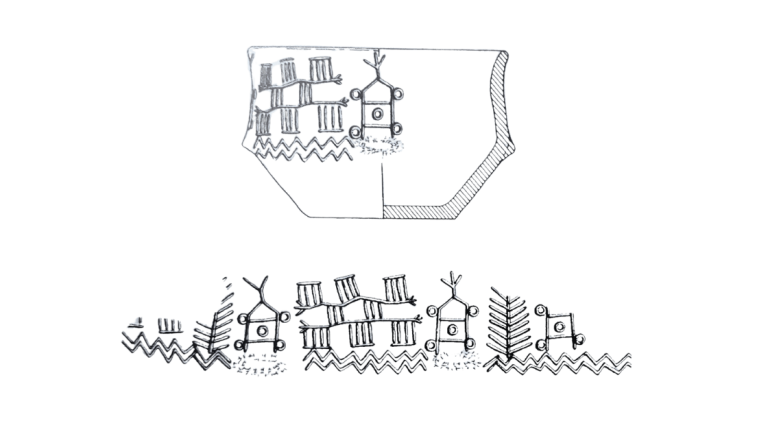

In Mitteleuropa gelten die frühesten Belege für Wagen und Rad als Zeugnisse einer bahnbrechenden Mobilitätsrevolution während der Trichterbecherkultur. Eine herausragende Trichterschale aus Bronocice in Polen, die heute im Archäologischen Museum in Krakau ausgestellt ist, zeigt die älteste bekannte Darstellung eines Wagens und unterstreicht den frühen Umgang mit bespannten Fahrzeugen. In einem bedeutenden Megalithgrab in Flintbek, Schleswig-Holstein, wurden die ersten Wagenspuren entdeckt, die den innovativen Einsatz von Rädern in dieser Epoche belegen. Eine kunstvoll eingeritzte Verzierung auf einer Keramikterrine aus Bronocice – am nördlichen Rand der Beskiden, einem Teil des Karpatenrings – wird indirekt auf einen Zeitraum von etwa 3636 bis 3373 v. Chr. datiert. Diese Inschrift liefert somit den bislang ältesten Hinweis auf die Kenntnis und Nutzung bespannter Wagen in Mitteleuropa.

Bemerkenswert ist, dass Bronocice nicht nur für diesen frühen Wagenbeleg bekannt ist, sondern auch als bedeutender Fundplatz der frühen und mittleren Baden-Boleraz-Kultur gilt. Diese Kultur, die ab etwa 3200 v. Chr. bis circa 2800 v. Chr. auf die Trichterbecherkultur folgte und sich später mit Elementen der Schnurkeramik vermischte, profitierte von seiner strategischen Lage an einer bronzezeitlichen Handelsroute. Die geografische Bedeutung Bronocices unterstreicht den kulturellen und technischen Austausch, der in dieser Zeit stattfand. Weitere Einblicke in die Entwicklung von Rad, Karren und Wagen finden sich in speziellen Fachartikeln, die die zahlreichen Facetten dieser technologischen Neuerung beleuchten. Die Funde aus dieser Periode machen deutlich, wie frühe Gesellschaften bereits den Grundstein für spätere Mobilitätskonzepte legten und so den Weg für eine fortschrittliche Entwicklung in der europäischen Frühgeschichte ebneten.

Die Kupferrevolution-Ein flüchtiger Glanz in der neolithischen Welt

Vom Import edler Flachbeile bis zum Wiederauftauchen des Metalls an der Schwelle zur Bronzezeit

In Norddeutschland spielte Kupfer während des Neolithikums und der Frühbronzezeit eine faszinierende Rolle als importiertes Prestigeobjekt. Besonders im Fokus standen dabei vor allem Flachbeile, die aus fernen Regionen ihre Herkunft hatten. Bereits zwischen 3800 und 3500 v. Chr. wurden diese Kupferartefakte – hauptsächlich aus den Minen in Serbien und Bulgarien – vor Ort wieder eingeschmolzen, was auf eine frühe Form des Recyclings und der Anpassung an lokale Bedürfnisse hindeutet. Ein regelrechter „Boom“ an Kupferfunden ist für den Zeitraum zwischen 3500 und 3300 v. Chr. belegt, in dem das Metall in beeindruckender Zahl in Erscheinung trat. Doch nach diesem ersten Glanzzeitraum geriet Kupfer fast vollständig in Vergessenheit – nur vereinzelt sind Funde aus Dänemark und Schweden erhalten geblieben. Erst um etwa 2300 bis 2200 v. Chr. tauchte das edle Metall erneut in signifikanter Menge auf, wobei es diesmal in einer Weise deponiert wurde, die den Archäologen eindeutige Nachweise ermöglicht. Diese wechselvolle Geschichte zeigt, dass Kupfer zunächst als begehrtes Luxusgut eingeführt wurde, um dann in einer Phase der relativen Abwesenheit zu verschwinden, bevor es an der Schwelle zur Bronzezeit dauerhaft eine tragende Rolle in der metallurgischen Entwicklung einnahm.

Siedlungsarchitektur der Trichterbecherkultur

Wohnbauten, Grabbauten und die Wiederverwendung älterer Traditionen in Norddeutschland und Dänemark

Die archäologischen Funde der Trichterbecherkultur offenbaren ein vielfältiges Bild der Siedlungsstrukturen, das sowohl traditionelle Bauweisen als auch innovative Neuerungen umfasst. So zeigt ein Modellhaus, das auf den Ausgrabungen in Flögeln im Landkreis Cuxhaven basiert, wie die Menschen ihrer Zeit lebten: Mit einem rechteckigen Grundriss von rund 13 × 5 Metern und vermutlich mehreren separaten Räumen wurden funktionale Wohnbereiche geschaffen, die den sozialen Bedürfnissen der Gemeinschaft gerecht wurden. Überreste von Pfostenlöchern deuten darauf hin, dass Elemente der langjährigen linienbandkeramischen Langhaus-Tradition weitergeführt wurden. Gleichzeitig zeugen Fundorte von kleinen, ovalen Gebäuden, die durch eine zentrale Pfostenreihe charakterisiert sind, von einer architektonischen Vielfalt, die sich an unterschiedliche Lebensumstände anpasste. Besonders auffällig ist die enge Verbindung einiger Langhausstrukturen mit Gräbern, sodass diese Bauten teilweise ausschließlich als Ergänzung zu Großgräbern interpretiert werden – ein Hinweis auf rituelle und symbolische Nutzungen innerhalb der Kultur. Der rechteckige Hausgrundriss aus Flögeln wurde mittlerweile mehrfach nachgebaut, was die Bedeutung dieser Wohnform unterstreicht und wichtige Einblicke in die neolithische Baukunst liefert. Darüber hinaus illustriert die Wiederverwendung alter Siedlungsreste in Dänemark einen spannenden kulturellen Dialog: Die Køkkenmøddinger, Muschelhaufen aus der mesolithischen Ertebølle-Kultur, fanden eine neue Bestimmung und wurden in späteren Siedlungsphasen weitergenutzt. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie frühere Nutzstrukturen in die architektonischen Konzepte einer neuen Epoche integriert wurden und so zur Kontinuität kultureller Traditionen beitrugen.

Monumentalbauten

Monumentalbauten der Trichterbecherkultur: Erd- und Pfostenwerke als rituelle Zentren

Zwei Bauphasen zwischen 3800 und 2800 v. Chr. – Von parallelen Ditchsystemen zu kultischen Palisadeneinhegungen Innerhalb der Trichterbecherkultur wurden eindrucksvolle Monumentalbauten errichtet, zu denen Erdwerke, Vasagårds-anlæg und Anlagen vom Niedźwiedź-Typ zählen. Diese Strukturen entstanden in zwei klar abgegrenzten Phasen und geben Einblick in die sozialen und rituellen Praktiken der damaligen Gemeinschaften. In der ersten Bauphase, die den Stufen FN II und MNA I zugeordnet wird – also etwa zwischen 3800 und 3500 v. Chr. – dominieren parallel verlaufende Grabenreihen, die nicht durchgängig oder gleichzeitig ausgeführt wurden. Charakteristisch sind dabei länglich-ovale Gruben, die häufig in Reihen aneinandergereiht sind. Zwar belegen einige Anlagen auch den Einsatz von Palisaden, doch Erosionserscheinungen haben hier teilweise zu erheblichen Verlusten geführt. Insgesamt sind rund 40 Erdwerke dieser Epoche dokumentiert, wobei die meisten durch punktuelle, kleinräumige Notgrabungen untersucht wurden. Besonders gut erforscht zählen das Erdwerk von Büdelsdorf in Schleswig-Holstein sowie jene von Sarup auf Fünen in Dänemark.

Am Ende der Trichterbecherkultur, im Übergang zur Streitaxtkultur (MNA V – MNB I, um 2800 v. Chr.), kam es zu einer erneuten Bauphase – diesmal vor allem auf Seeland, Bornholm und in Schonen. Hier wurden Einhegungen errichtet, die sich ausschließlich durch eine oder mehrere Reihen von Palisaden auszeichnen, ohne dass Gräben ausgehoben wurden. Ein bemerkenswertes Beispiel bietet die Anlage von Vasagård auf Bornholm, wo die Kontinuität zur ersten Phase nachweisbar ist. Die einzige nahezu vollständig ausgegrabene Palisadeneinhegung dieser Kultur befindet sich in Hyllie bei Malmö in Südschweden. Die Funktion dieser monumentalen Einhegungen bleibt bislang umstritten. In der skandinavischen Forschung wird vermehrt von einer Nutzung als Kult- oder Versammlungsplätze ausgegangen. Eine Interpretation als reine Befestigungsanlage erscheint angesichts der fehlenden Innenbebauung und der stark segmentierten Gräben unwahrscheinlich. Auffallend ist zudem die wiederholte Deponierung ganzer Keramikgefäße und durch Feuer zerstörter Flintbeile, die auf symbolisch-rituelle Handlungen hindeuten könnten.

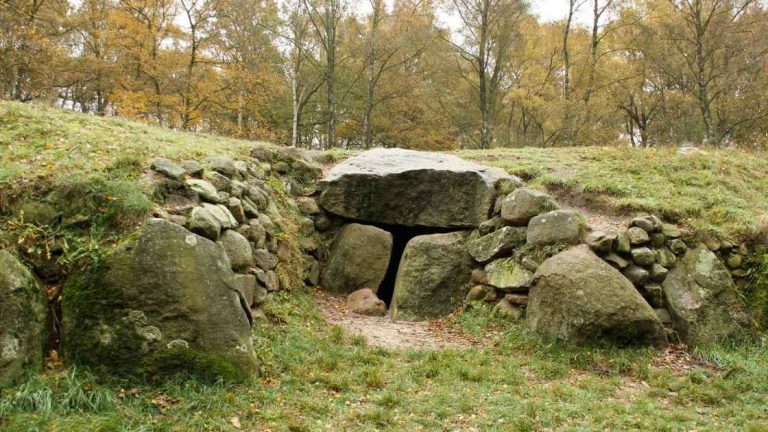

Die Megalithanlagen der Trichterbecherkultur

Von frühen Erdhügeln zu weitverbreiteten Steinkammern – Monumente neolithischer Bestattungskultur

Bereits ab etwa 3800 v. Chr. begannen die Menschen der Trichterbecherkultur, imposante Erdhügel zu errichten, die als Vorläufer der späteren Megalithanlagen dienten. Zwischen 3500 und 2800 v. Chr. entstanden in dieser Zeit rund 10.000 Megalithanlagen – fast ausschließlich aus Findlingsblöcken gebaut und oft ergänzt durch Überhügelungen sowie kunstvolle Einfassungen. Diese Steinkammern boten den Menschen nicht nur einen Ort der Bestattung, sondern auch einen symbolischen Raum für rituelle Handlungen. In Deutschland war die Zahl der ursprünglich errichteten Megalithanlagen vermutlich beeindruckend hoch – man geht von etwa 5000 aus –, heute sind jedoch nur noch rund 900 erhalten. Diese verbliebenen Monumente verteilen sich ungleichmäßig: So finden sich beispielsweise 443 in Mecklenburg-Vorpommern, 121 in Schleswig-Holstein und 26 in Brandenburg. Besonders markante Konzentrationen lassen sich auf der Insel Rügen und im Eversdorfer Forst in Mecklenburg-Vorpommern feststellen, ebenso wie im Haldenslebener Forst in Sachsen-Anhalt, in der Wildeshauser Geest (mit Funden wie den Kleinenknetener Steinen und dem Heidenopfertisch) sowie in der Lüneburger Heide in Niedersachsen, wo unter anderem die Sieben Steinhäuser und der Oldendorfer Totenstatt zu finden sind. Als das südwestlichste erhaltene Steinkammergrab, das eindeutig der Trichterbecherkultur zugeordnet wird, gilt die Düwelsteene bei Heiden im Kreis Borken.

Die Megalithanlagen sind nicht auf Deutschland beschränkt: Auch in Polen, den Niederlanden sowie in Skandinavien – namentlich in Dänemark, Norwegen und Schweden – sind vergleichbare Bauten anzutreffen, die alle dieser frühen Kultur zugerechnet werden. Die Bestattungsriten innerhalb dieser monumentalen Anlagen waren vielfältig. Neben den typischen Bestattungen in den Steinkammern finden sich auch Hockerbestattungen direkt im Boden sowie Brandbestattungen. Als häufige Grabbeigabe tauchen dabei die charakteristischen Trichterbecher auf, die diesen Bauwerken ihren namengebenden Ursprung verleihen.

Wirtschaftsweise der Trichterbecherkultur

Übergang von der langjährigen Jägergesellschaft zur ersten landwirtschaftlichen Revolution

in Norddeutschland, Skandinavien und Ostpolen

Die Bevölkerungen im nördlichen Mitteleuropa und in Skandinavien hielten fast zwei Jahrtausende länger an einer mesolithischen Jägerkultur fest als ihre südlich lebenden Bandkeramiker. Mit dem Einzug der Trichterbecherkultur wandelte sich diese Tradition grundlegend: Zum ersten Mal breitete sich hier eine sesshafte Lebensweise aus, die von Ackerbau und Viehzucht geprägt war. Dabei rückte die Jagd – dank der wachsenden Bedeutung von Rinderhaltung anstelle von Schafen und Ziegen – in den Hintergrund, wenngleich regionale Unterschiede bestehen. An der Ostsee, insbesondere in Dänemark, werden neben dem Ackerbau auch intensive Fischerei, das Sammeln von Mollusken sowie die Jagd auf Robben und Wale belegt. In Ostpolen wiederum deuten Siedlungsreste darauf hin, dass dort über 60 % der tierischen Funde Wildtiere repräsentieren, was die unterschiedliche regionale Gewichtung der Nahrungsbeschaffung unterstreicht. Die Erkenntnisse zur Nutzung von Pflanzen in der Trichterbecherkultur basieren überwiegend auf wenigen, feucht erhaltenen Fundplätzen – eine Tatsache, die zu einer möglichen Verzerrung der Daten führt, da nicht an allen Orten systematisch Proben entnommen wurden. Der derzeitige Forschungsstand legt nahe, dass als Hauptkulturen vor allem die Nacktgerste (Hordeum vulgare var. nudum) und der Emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccum) angebaut wurden. Ergänzend dazu fanden auch Einkorn (T. monococcum ssp. monococcum) sowie frei dreschender Weizen (Triticum aestivum ssp. aestivum und/oder T. turgidum ssp. durum/turgidum) ihren Platz, wenngleich in geringeren Mengen. Vereinzelte Funde von Hart- bzw. Rillenweizen (T. durum/turgidum) aus Standorten wie Frydenlund und Albersdorf-Dieksknöll bestätigen diese Vielfalt.

Ölpflanzen wie Flachs (Linum usitatissimum) und Schlafmohn (Papaver somniferum ssp. setigerum) treten erst ab dem Mittelneolithikum – also ab etwa 3300 v. Chr. – sporadisch in Erscheinung. Aufgrund ihrer leichten Verbrennbarkeit und taphonomischer Einflüsse könnten diese jedoch an den Fundplätzen unterrepräsentiert sein. Zu den als verkohlte Reste erhaltenen Wildfrüchten zählen Haselnuss (Corylus avellana), Wildäpfel (Malus sylvestris), Gemeiner Weißdorn (Crataegus monogyna, etwa im Ganggrab Wangels), Brombeeren (Rubus fruticosus), Himbeeren (Rubus idaeus) und sogar Mistel (Viscum album), die meist an Feuerstellen gefunden wird. Die Schlehe (Prunus spinosa) ist bislang nur durch einen einzigen Abdruck belegt. Ungeachtet der allgemeinen Trends in der Pflanzenökonomie zeigen vergleichende Untersuchungen, etwa vom Sonderforschungsbereich 1266 der Universität Kiel, fundstellenspezifische Unterschiede in der Nutzung. Während in Frydenlund auf Fünen die Mahlsteine ausschließlich zur Verarbeitung von Wildpflanzen dienten, wurden dieselben Geräte in Oldenburg in Ostholstein vornehmlich zum Mahlen von Getreide eingesetzt. Das Fehlen von Getreidmahlen in Frydenlund, kombiniert mit zahlreichen verkohlten Getreideresten in Bodenproben, lässt vermuten, dass hier überwiegend breiartige Speisen zubereitet wurden. In Oldenburg hingegen deuten die Befunde darauf hin, dass neben Brei auch Brot – möglicherweise in Form von Fladenbrot – hergestellt wurde.

Soziale Struktur und Monumentalbauten

Monumente als Spiegel neolithischer Gesellschaften und intergruppaler Beziehungen

Die monumentalen Bauten der Jungsteinzeit sind weit mehr als nur beeindruckende archäologische Funde – sie verkörpern die kulturelle Identität und die ideologischen Vorstellungen neolithischer Gemeinschaften. Ihre Errichtung und Funktion gelten als zentrale Indikatoren der sozialen Entwicklung jener Zeit. Einige Wissenschaftler interpretieren die aufwändig gestalteten Monumente als Beleg für eine hierarchische Gesellschaftsstruktur, in der sich Häuptlinge, Priester und andere Elitefiguren an der Spitze befinden. Die immense Arbeitskraft, die in den Bau solcher Monumente floss, spricht dafür, dass organisierte Führungsstrukturen und soziale Differenzierung notwendig waren, um solch groß angelegte Projekte zu realisieren. Gleichzeitig lässt sich für das nördliche Verbreitungsgebiet der Trichterbecherkultur eine segmentare Gesellschaftsorganisation glaubhaft nachweisen. In diesen Regionen dienten Erdwerke und Megalithbauten wahrscheinlich vor allem als rituelle und versammlungsorientierte Einrichtungen, die der Regulierung und Konfliktvermeidung zwischen verschiedenen Gruppen dienten. Anstelle von Machtinsignien könnten diese Bauwerke den Zweck gehabt haben, intergruppale Beziehungen zu festigen und als Treffpunkte für gemeinschaftliche Rituale zu fungieren. Insgesamt offenbaren diese Monumente ein komplexes Bild sozialer Strukturen, in denen sowohl Hierarchie als auch ausgeprägte Ritualisierung eine Rolle spielten – ein faszinierender Einblick in die sozialen Dynamiken und den kulturellen Austausch der neolithischen Gesellschaften.

Jungneolithikum

STECKBRIEF

01

Name

Trichterbecherkultur (TBK)

02

Alter

ca. 4200 – 2800 v. Chr.

03

Verbreitung

Nordeuropa (Deutschland, Dänemark, Polen, Niederlande, Südschweden, Norwegen)

04

Gesellschaft

Wahrscheinlich segmentär organisiert, mit ritualisierten intergruppalen Beziehungen

05

Siedlungen

Langhäuser, kleine ovale Gebäude, gelegentlich mit Gräbern verbunden

06

Wirtschaft

Ackerbau (Gerste, Emmer, Einkorn, Weizen), Viehzucht (Rinder), Jagd, Fischerei, Sammeln

07

Technologie

Kupferverarbeitung (Flachbeile, Prestigeobjekte), erste Wiederverwendung von Metallen

08

Monumentalbauten

- Megalithgräber: Dolmen, Ganggräber (ca. 10.000 Anlagen)

- Erdwerke: Kult- oder Versammlungsplätze (z. B. Büdelsdorf, Sarup)

- Palisadenanlagen: Spätere Phase auf Seeland, Bornholm, Schonen

09

Bestattungen

- Hockergräber in Megalithanlagen oder Erdgräbern

- Teilweise Brandbestattungen

Beigaben: Trichterbecher, Werkzeuge, Schmuck

10

Kultur & Ritual

- Bau monumentaler Anlagen als Ausdruck von Gemeinschaft und Ritual

- Deponierung von Gegenständen (Flintbeile, Gefäße)

Möglicherweise schamanistische oder kultische Praktiken

11

Besondere Funde

- Megalithgräber (Sieben Steinhäuser, Oldendorfer Totenstatt)

- Erdwerke (Büdelsdorf, Vasagård)

- Køkkenmøddinger (Muschelhaufen, z. B. Ertebølle-Kultur in Dänemark)

Die Trichterbecherkultur war eine der prägendsten neolithischen Kulturen Nordeuropas und legte den Grundstein für die spätere Bronzezeit.

Archäologische Kulturen des Jungneolithikums in Mitteleuropa

Literatur

Allgemein

- Jan Albert Bakker, Simone Bloo und M. Dütting (Hrsg.): From Funeral Monuments to Household Pottery – Current advances in Funnel Beaker Culture (TRB/TBK) research: Proceedings of the Borger Meetings 2009, The Netherlands (= BAR International Series. Band 2474). Archaeopress, Oxford 2013, ISBN 978-1-4073-1085-5.

- Martin Furholt: What is the Funnel Beaker Complex? Persistent troubles with an inconsistent concept. In: Martin Furholt, Martin Hinz, Doris Mischka, Gordon Noble, Deborah Olausson (Hrsg.): Landscape, Histories and Societies in the Northern European Neolithic (= Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung. Band 4). Rudolf Habelt, Bonn 2014, ISBN 978-3-7749-3882-3, S. 17–26 (online).

- Gergely Kápolnási: Die Entstehung der Trichterbecherkultur. Modelle zur Neolithisierung des südlichen Ostseeraumes (= Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie. Band 210). Rudolf Habelt, Bonn 2012, ISBN 978-3-7749-3723-9.

- Rainer Kossian: Nichtmegalithische Grabanlagen der Trichterbecherkultur in Deutschland und in den Niederlanden (= Veröffentlichungen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte. Band 58). 2 Bände. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale) 2005, ISBN 3-910010-84-9.

- Jens Lüning: Steinzeitliche Bauern in Deutschland. Die Landwirtschaft im Neolithikum (= Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie. Band 58). Rudolf Habelt, Bonn 2000, ISBN 3-7749-2953-X.

- Lutz Klassen: Frühes Kupfer im Norden: Untersuchungen zu Chronologie, Herkunft und Bedeutung der Kupferfunde der Nordgruppe der Trichterbecherkultur (= Jutland Archaeological Society publications. Band 36). Verlag Moesgård Museum und Aarhus Univ. Press, Højbjerg/Århus 2000, ISBN 87-88415-05-8.

- Magdalena Midgley: TRB Culture. The First Farmers of the North European Plain. University Press, Edinburgh 1992, ISBN 0-7486-0348-4 (Standard-Überblickswerk).

- Johannes Müller: Megaliths and Funnel Beakers: Societies in Change 4100–2700 BC (= 33. Kroon-Voordracht.). Amsterdam 2011 (online).

- Johannes Müller: Großsteingräber, Grabenwerke, Langhügel. Frühe Monumentalbauten Mitteleuropas (= Archäologie in Deutschland. Sonderheft 11/2017). Theiss, Stuttgart 2017, ISBN 978-3-8062-3464-0 (Online).

Trichterbecher-Nordgruppe (Norddeutschland/Dänemark/Südskandinavien)

- Lars Bägerfeldt: Megalitgravarna i Sverige. Typ, tid, rum och social miljö. 2. Aufl., Arkeo Förlaget, Gamleby 1992, ISBN 91-86742-45-0.

- Jan Piet Brozio: Megalithanlagen und Siedlungsmuster im trichterbecherzeitlichen Ostholstein (= Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung. Band 9). Rudolf Habelt, Bonn 2016, ISBN 978-3-7749-4013-0 (online).

- Hauke Dibbern: Das trichterbecherzeitliche Westholstein. Eine Studie zur neolithischen Entwicklung von Landschaft und Gesellschaft (= Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung. Band 8). Rudolf Habelt, Bonn 2016, ISBN 978-3-7749-3989-9 (online).

- Klaus Ebbesen: Die jüngere Trichterbecherkultur auf den dänischen Inseln. Akademisk Forlag, Kopenhagen 1975, ISBN 87-500-1559-1.

- Klaus Ebbesen: Tragtbægerkultur i Nordjylland. Studier over jættestuetiden. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, Kopenhagen 1979, ISBN 87-87438-16-5.

- Martin Hinz: Neolithische Siedlungsstrukturen im südöstlichen Schleswig-Holstein. (= Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung. Band 3). Rudolf Habelt, Bonn 2014, ISBN 978-3-7749-3881-6 (PDF).

- Jürgen Hoika: Das Mittelneolithikum zur Zeit der Trichterbecherkultur in Nordostholstein. Untersuchungen zu Archäologie und Landschaftsgeschichte (= Offa-Bücher. Band 61). Wachholtz, Neumünster 1987, ISBN 3-529-01161-4.

- Luise Lorenz: Kommunikationsstrukturen mittelneolithischer Gesellschaften im nordmitteleuropäischen Tiefland (= Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung. Band 14). 2 Bände. Rudolf Habelt, Bonn 2018 (online).

- Mats P. Malmer: The Neolithic of South Sweden – TRB, GRK, and STR. Almquist & Wiksell, Stockholm 2002, ISBN 91-7402-327-6.

- Ingeburg Nilius: Das Neolithikum in Mecklenburg zur Zeit und unter besonderer Berücksichtigung der Trichterbecherkultur (= Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. Bd. 5). Museum für Ur- und Frühgeschichte, Schwerin 1971 (zugl. Dissertation, Universität Halle 1966).

- Ewald Schuldt: Die mecklenburgischen Megalithgräber. Untersuchungen zu ihrer Architektur und Funktion (= Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. Bd. 6). Deutscher Verlag der Wissenschaft, Berlin 1972.

- Märta Strömberg: Die Megalithgräber von Hagestad. Zur Problematik von Grabbauten und Grabriten (= Acta Archaeologica Lundensia. Band 8). Verlage Rudolf Habelt und C. W. K. Gleerup, Bonn/Lund 1971, ISBN 3-7749-0195-3.

Mitteldeutschland

- Eberhard Kirsch: Funde des Mittelneolithikums im Land Brandenburg. Brandenburgisches Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte, Potsdam 1993, ISBN 3-910011-04-7.

- Eberhard Kirsch: Beiträge zur älteren Trichterbecherkultur in Brandenburg (= Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg. Band 2). Brandenburgisches Landesmuseum, Potsdam 1994, ISBN 3-910011-07-1.

- Johannes Müller: Soziochronologische Studien zum Jung- und Spätneolithikum im Mittelelbe-Saale-Gebiet (4100–2700 v. Chr.). Eine sozialhistorische Interpretation prähistorischer Quellen (= Vorgeschichtliche Forschungen. Bd. 21). Rahden, Leidorf 2001, ISBN 3-89646-503-1 (zugl. Habilitationsschrift FUB, 1998).

Altmärkische Gruppe der Tiefstichkeramik

- Joachim Preuß: Die Altmärkische Gruppe der Tiefstichkeramik (= Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle. Band 33). Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1980, DNB 810721031.

Polen

- Dobrochna Jankowska: Kultura pucharów lejkowatych na Pomorzu Środkowym. Grupa Łupawska (= Seria archeologia. Band 17). UAM, Poznań 1980.

- Dobrochna Jankowska (Hrsg.): Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen; Material des internationalen Symposiums Dymaczewo, 20–24 September 1988. 2 Bände. Instytut Prahistorii Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1990–1991.

- Konrad Jażdżewski: Kultura puharów lejkowatych w Polsce zachodniej i środkowej (= Biblioteka prehistoryczna. Band 2). Polskie Tow. Prehistoryczne, Poznań 1936.

- Dariusz Król: Monumentalne cmentarzyska eneolitycznej kultury pucharów lejkowatych między dolną Odrą a środkowym Sanem. Morfologia, chronologia i organizacja przestrzenna. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021, ISBN 978-83-7996-953-1 (Online).

- Seweryn Rzepecki: The roots of megalithism in the TRB culture. Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódźkiego, Poznań 2011, ISBN 978-83-933586-1-8 (zugl. Dissertation Universität Poznań) (online).

Trichterbecher-Südostgruppe

- Sławomir Kadrow: Confrontation of Social Strategies? – Danubian Fortified Settlements and the Funnel Beaker Monuments in SE Poland. Jungsteinsite der Universität Kiel, 2011. (online).

- Dariusz Król: Chamberless Tombs in Southeastern Group of Funnel Beaker Culture. Wydawca Mitel, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-7667-107-9 (Online).

Trichterbecher-Westgruppe (Nordwestdeutschland/Niederlande)

- Jan Albert Bakker: The TRB West Group. Studies in the Chronology and Geography of the Makers of Hunebeds and Tiefstich Pottery (= Cingula. Band 5). Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1979, ISBN 978-90-70319-05-2 (Online).

- Jan Albert Bakker: The Dutch Hunebedden. Megalithic Tombs of the Funnel Beaker Culture. International Monographs in Prehistory, Ann Arbor 1992, ISBN 1-879621-02-9.

- Albert Egges van Giffen: De Hunebedden in Nederland. 3 Bände, Oosthoek, Utrecht 1925.

- Heinz Knöll: Die nordwestdeutsche Tiefstichkeramik und ihre Stellung im nord- und mitteleuropäischen Neolithikum (= Veröffentlichungen der Altertumskommission im Provinzialinstitut für Westfälische Landes- und Volkskunde. Band 3). Aschendorff, Münster 1959.

- Moritz Mennenga: Zwischen Elbe und Ems. Die Siedlungen der Trichterbecherkultur in Nordwestdeutschland (= Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung. Band 13). Rudolf Habelt, Bonn 2017, ISBN 978-3-7749-4118-2 (online).

- Moritz Mennenga: Alte Highlights und neue Forschung. Die Trichterbecher-Westgruppe. In: F. Klimscha und L. Wiggering (Hrsg.): Die Erfindung der Götter – Steinzeit im Norden. Eine Ausstellung des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2022, ISBN 978-3-7319-1131-9, S. 212–217.

- Julia Menne: Keramik aus Megalithgräbern in Nordwestdeutschland. Interaktionen und Netzwerke der Trichterbecherwestgruppe (= Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung. Band 16). Rudolf Habelt, Bonn 2018, ISBN 978-3-7749-4140-3.

Kult

- Torsten Madsen: Ideology and social structure in the earlier Neolithic of south Scandinavia. A view from the sources. In: Analecta Praehistorica Leidensia, Bd. 29 (1997), S. 75–81.

- Jürgen E. Walkowitz: Das Megalithsyndrom. Europäische Kultplätze der Steinzeit (= Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas. Bd. 36). Beier & Beran, Langenweißbach 2003, ISBN 3-930036-70-3.

Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

Thanks so much for letting me know about this, and I appreciate you asking so politely! I haven’t had other reports of issues recently, but it’s definitely something I’ll look into right away. It could be a temporary loading issue sometimes clearing your browser cache or refreshing the page can help. If you’re still having trouble, feel free to let me know which browser or device you’re using, and I can investigate further.

Really appreciate you flagging this! Hope it resolves quickly for you. 😊